【2026年最新版】定期購入を行うことが出来る全24のカートASPサービス徹底比較。サービス詳細や選び方を解説

2011年にアメリカで始まったと言われる「定期購入」という購入形態は、今や日本でも珍しいものではなくなってきた。化粧品やサプリなどの商品を中心に多くの商材で定期購入形式での販売が行われている。そしてここ最近では、その販売手法も多角化。2回目以降の購入回数に応じた割引サービスの導入や、条件に合致する顧客に対して別のサンプル商品を同梱しさらなる購入につなげる施策を付随させるなど、ライフタイムバリュー(LTV)を高めていく手法が各種生み出されてきている。EC事業者からすると定期購入をうまく活用できれば顧客の定着にも繋がり、安定した収入源にもなり得る。一方で販売手法の多角化に伴い、定期購入が出来るショッピングカートASPサービスも増え、その機能も充実の一途を辿っている。本記事は、定期購入を行うことが出来る全24のカートASPサービスをピックアップし、それぞれの特徴やサービスの選び方について考えていくeccLabの特集企画となる。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

<参考>

ECをはじめたい!ときの選択肢 - 9つのプラットフォームの特徴を理解しよう

ECをはじめたい!ときの選択肢 - 9つのプラットフォームの特徴を理解しよう

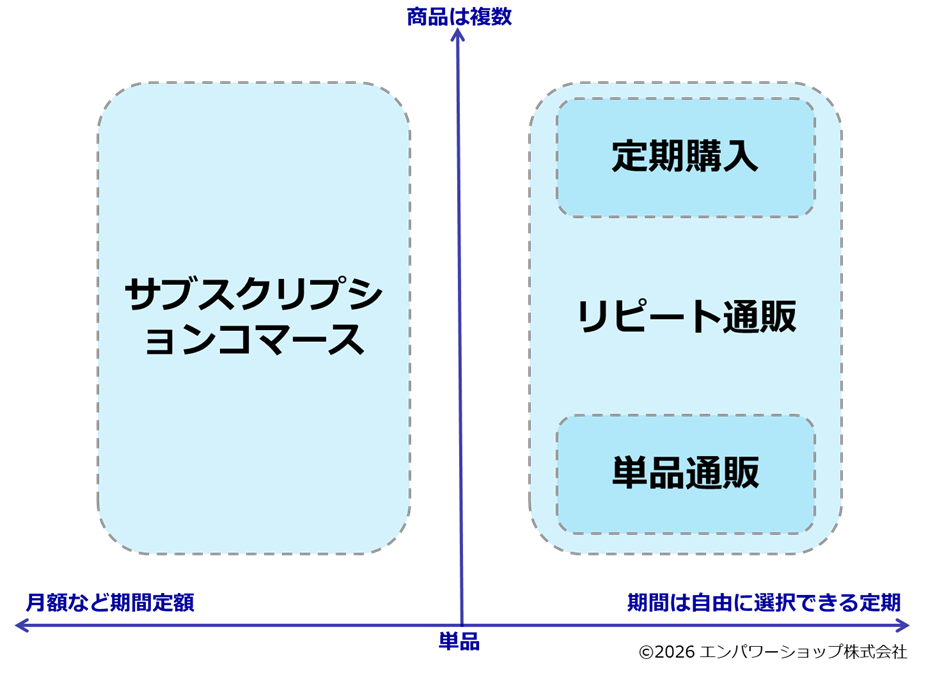

定期購入に関わる用語の定義

オンラインマーケティングの領域で「定期購入」と言っても様々な表現方法が乱立している。リピート通販、頒布会、単品通販、サブスクリプションコマースなど耳にしたことがある人も多いと思うが、それの違いを明確に理解している人はそれほど多くないのではないだろうか。また、事業者がeコマースで使われる際によく使われるサービスや、定期購入を始める際に便利なサービスの特徴もあまり知られていない。

サービスの紹介に入る前に、まずここではそれらを理解するために必要な用語の意味について説明していく。

ショッピングカートASP

簡単に言うとネットショップの店舗機能を提供するサービスのこと。インターネット上にこのプログラムがあり、店舗側が、商品情報や画像を登録し、デザインなどの設定をすることでネットショップを開店することができる。カートASP、ECシステム、カートシステムなどと言われることもある。

定期購入カートシステム

通常のカートASPよりも、定期購入に特化しているカートシステムは、定期購入カートシステム、あるいはリピートカートなどと呼ばれる。定期購入では、長期間にわたって継続的に商品を購入してもらうことが重要になる。そのため、メールやお得な情報でリピートを促す機能が豊富にり、2回目以降の決済や配送を簡単にできるような機能が実装されている。また、商品数も少ないケースが多いため、限られた商品だけを魅力的に表示し、簡単に定期購入に申し込みが出来るような導線が分かりやすくなっている。

リピート通販

リピート通販とは、一度購入した同一の商品を繰り返し購入してもらうことを主軸とした、主に物販をオンラインで行う形態のこと。繰り返し購入してもらうために、2回目以降の購入に対して、割引を適用するなどの付加価値を付けることで、より長く購入してもらうサービスを実施するケースも多い。また、最近では、配送されるサイクルを顧客の意志で変更できるサービスも増えてきている。例えば、1ヶ月間隔で申し込んだ化粧品が思ったよりも減らない場合に、1.5ヶ月間隔に変更できるなどだ。

頒布会

頒布会とは、一度申込みをすることで、毎月など一定の頻度で異なる商品の詰め合わせが届く販売方法のこと。野菜をはじめとする食料品のほか、日本酒やワインなどの酒類で活用されることも多い。ユーザーがひとつひとつ商品を選択しなくともソムリエが選んだオススメの商品が毎回届くため、受け取る際の楽しみが付加される点がメリットだが、好みではない商品が届く可能性がある点はデメリットといえる。この頒布会も、広義ではリピート通販の一部として扱われることが多い。

単品通販

単品通販とは、比較的利益率の高い自社製品などを1種類(もしくは関連する数種類)の商品を、繰り返し購入してもらう販売形態のこと。シャンプーやリンス、化粧品、美容に関する商品、サプリメント、飲料水などの商材で活用されることが多い。単品通販もリピート通販として扱われ、単品リピート通販と呼ばれる場合もある。

サブスクリプションコマース

サブスクリプションコマースとは、一定の料金を支払うことでサービスを受けられる販売方法のこと。定期購入の一種として扱われる場合もあるが、サブスクリプションコマースの大きな特徴は、物品ではなくサービスが提供されるケースが多いことと、一定期間における利用料金があらかじめ設定されており、顧客側で変更できないことの2点にある。昨今、サブスクリプションコマースは、この特徴を活かし様々な分野でサービスが展開されている。例えば、人気ソーシャルゲーム「モンスターストライク」を提供するミクシィは、2017年9月8日、月額480円でゲームを有利に進められる「モンパス」というサービスを開始したが、これはサブスクリプションコマースの典型例といえるだろう。また、Apple MusicやAmazonプライム・ビデオなど、一定の月額料金で音楽や映画が聴き放題、見放題というサービス形式もわかりやすい例である。

定期購入カートシステムの機能

定期購入カートシステムには、定期購入を容易にするための様々な機能がある。ここでは、事業者の作業をスムーズにするためのバックオフィス機能と、ユーザーにリピートを促すためのフロント機能に分けて紹介したい。

バックオフィス機能

一般的なカートASPサービスでも顧客情報や在庫、受注の管理の機能がある。定期購入カートシステムでは、それらに加え、指定した周期で契約しているユーザーとの決済を自動で行ったり、定期的な発送を管理しやすくする機能がある。これらの機能により、事業者は、同じユーザーに対して定期的な決済や発送の手間を軽減することができる。さらに、お試しからの引き上げの割合や、何回目の購入で離脱したかなどの定期購入ならではの分析も可能になっており、その情報をマーケティングに役立てることもできる。

フロント機能

定期購入カートシステムは、契約したユーザーのリピートを促すため、自動でのメールやクーポンの配信を行う機能を備えている。特に、お試し商品を購入したユーザーへの訴求や、購入後のお礼メール、購入回数に応じたメールなどを活用すると、リピーターの獲得やユーザーの消費額の増加が期待できる。また、商品を配送する際に同封するチラシ等の設定もできる。なお、自動決済の機能により、ユーサーが簡単な操作で2回目以降の注文ができるため、これもユーザーがリピートしやすくする機能の一つである。

定期購入カートシステムの強み、活用方法と注意点

定期購入カートシステムが定期購入を進める事業者を支援する機能が豊富にあることは理解してもらえたと思うが、実際に定期購入カートシステムを利用するかどうかをしっかり判断するために、定期購入カートシステムの強みと注意すべき点を見ていこう。

定期購入カートシステムの強み

定期購入カートシステムは、前述のようにバックオフィス機能により、同じユーザーが複数回商品を購入する際の作業量を軽減したり、顧客情報を活かしたマーケティングをしたりすることができる。また、フロント機能により、ユーザーに継続して商品を購入してもらい、ライフタイムバリュー(LTV:顧客が生涯を通じて企業に提供する売上)を向上させることができる。既存顧客に何度も商品を購入してもらうことで、新規顧客を開拓する手間を省くことができ、効率の良いビジネスモデルの形成を強力にサポートすることができる。

定期購入カートシステムの活用方法

販売している商品ラインナップの全てが定期購入に向いている商品ではないケースも多いだろう。取扱商品の一部のみを定期購入で販売したいケースにどのようにカートシステムを選定・活用していくべきだろうか。このケースでは大きく分けて2つの対応方法がある。1つ目は、通常のショッピングカートASPサービスの中で、定期購入の機能を有するサービスも多いため、それを利用し、通常販売の商品の中に、定期購入の商品を並べて販売する方法だ。このケースでは新たな追加投資はそれほど必要にはならないが、定期購入をしっかり推し進めるには、かなり訴求力は弱くなり、それほど定期購入のビジネスモデルのメリットを享受することは難しいだろう。

2つ目の方法は、定期購入を行う商品だけを定期購入カートシステムを利用して、別ドメインで別サイトで展開する方法だ。このケースでは、新たな追加投資も多少必要になり、集客面でも既存サイトの実績を活用しにくいなど初期のハードルは多少高いが、定期購入にFITしたカートシステムを活用することで、長期的に見るとしっかりとしたビジネスモデルの構築が可能になるだろう。

定期購入カートシステムの注意点

定期購入カートシステムには様々な種類が存在するため、導入する際は、自社の販売スタイルや求めている条件に合ったシステムを選択する必要があるだろう。例えば、注文の受付を自動で行うかどうか、配送の期間をどの程度柔軟に設定できるか、コンバージョンが上がりやすいようにフォーム一体型のページの導入が可能か、等システムによって異なる。また、購入したユーザーへ配信するメッセージ等のカスタマイズ性にも幅があり、システムによっては会員ランクを設けているものもある。そのため、しっかりとどのような機能が必要かを考えて最適なシステムを選択してほしい。

定期購入を行うことが出来る各サービスの比較

定期購入の浸透により定期購入で顧客を獲得する手法や、顧客に長期間商品の購入を継続してもらう手法、さらには別の商品を購入してもらう手法など、様々な新しい手法が開拓されている。そんな中、市場には定期購入を行うことが出来るカートASPサービスが22も存在している。しかしそれぞれのサービスの違いや特徴が分かりにくいのも事実だ。

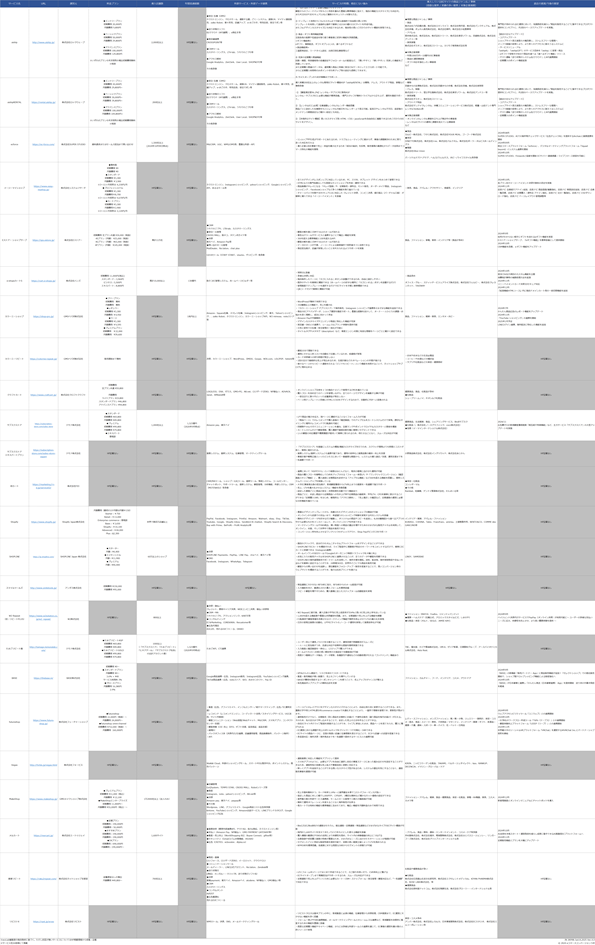

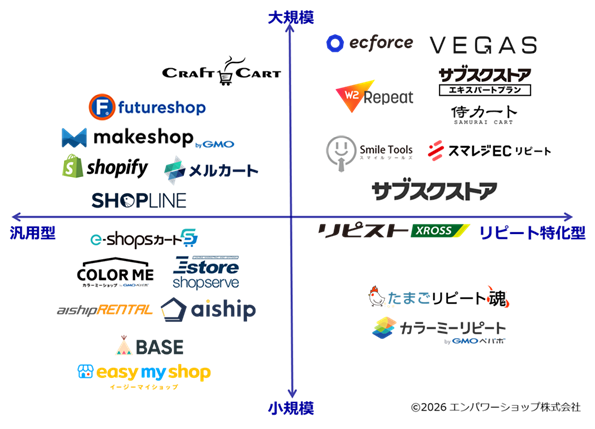

そこで、ここではeccLabオリジナルの、全24サービスの価格・特徴などを網羅的に一覧化した「サービス概要の一覧比較」ファイルと、全サービスを規模とプラットフォームの出自の2軸でマッピングした「サービスマッピング」ファイルの2種類を用いて、どのような特徴があるのかを説明していく。

サービス概要の一覧比較

おすすめポイント

- 定期購入を行うことが出来るカートサービスを全て網羅

- 全サービスを価格、機能などの項目毎に比較

- エクセルでの提供のため、並び替えや項目の削除などカスタマイズが可能

比較のポイント

「サービス概要の一覧比較」ファイルでは、費用(初期費用と月額費用、プランごとの費用)、外部のサービスやデータとの連携、特徴的な機能、そのサービスを実際に使用している企業や業界、今後の展望を中心にまとめ、サービスを比較している。費用や機能、サービスを利用する企業が多い業界を把握し、そのサービスを使用する際のコストパフォーマンスや使いやすさをイメージできるようになっている。どのサービスを導入するか迷っている方に、ぜひ役立てていただきたい

サービスマッピング

おすすめポイント

- 2軸でマッピングしサービスの特徴把握が可能(※eccLab編集部独自の判断による)

- 全サービスを一目で把握

※サービス概要の一覧比較資料(エクセル版)とサービスマッピング資料(高解像度PDF版)のダウンロードはこちらから行えます。

比較資料をダウンロード

リピート特化型の定期購入カートシステムは?

定期購入カートシステムの中でも特にリピート特化型なシステムには「Vegas」、「サブスクストアエキスパートプラン」、「侍カート」、「楽楽リピート」が挙げられる。またこれらに次いでリピート特化型の定期購入カートシステムには「カラーミーリピート」、「たまごリピート魂」、「サブスクストア」などが挙げられる。

汎用型の定期購入カートシステムは?

定期購入カートシステムの中でも特に汎用型なシステムには「aishipRENTAL」、「Shopify」、「makeshop」、「e-shopsカート」、「color me」、「easymyshop」が挙げられる。またこれらに次いで汎用型の定期購入カートシステムには「futureshop」、「e-shopsカートS」、「BASE」などが挙げられる。

大規模な定期購入カートシステムは?

大規模な定期購入カートシステムには「ecforce」や「Vegas」、「CraftCart」、「サブスクストアエキスパートプラン」が挙げられる。これらに次いで大規模な定期購入カートシステムには「W2repeat」、「futureshop」、「侍カート」、「makeshop」などが挙げられる。

小規模な定期購入カートシステムは?

小規模な定期購入カートシステムには「easymyshop」や「BASE」、「カラーミーリピート」が挙げられる。またこれらに次いで小規模な定期購入カートシステムには「aishipRENTAL」や「asiship」、「たまごリピート魂」などが挙げられる。

定期購入を行うことが出来るカートを比較してみると

定期購入に参入する企業は、もともと通常のEC事業を行っており、そこから定期購入に派生したケースが大半である。中でも特に取り扱いが多いのが、化粧品やサプリメントといった健康・美容に関する商品、米や飲料水などの重たい生活必需品だ。定期購入の特性を活かし、継続使用が前提とされる商品が対象となっている。

また、一概に定期購入サービスといっても様々で、事業規模や導入プロセスの多寡などでも適したサービスは異なってくる。価格帯も、初期費用・月額費用ともに無料で導入できるものから月額費用が10万円を超えるものまで広く存在し、中には無料のプランでは定期購入機能を利用できないサービスもあるため、事前の下調べが重要だ。基本料金に含まれないオプション機能も多くあり、収益を上げようとして様々な機能を追加すると、思いもよらない金額になってしまうこともある。サービスを導入する前に、自社に適したスペックはどの程度か、基本料金にはどのような機能が含まれているかを確認することが大切だ。また、システムの提供に留まらず、併せてコンサルティングを提供するサービスも増えてきている。

定期購入を行うことが出来る各サービスの紹介

それでは、定期購入を行うことが出来る代表的なカートサービスを見ていこう。

aiship

株式会社ロックウェーブ

aiship(旧:aishipR)は、株式会社ロックウェーブが運営するクラウド型ECサイト構築ASPサービス。2024年7月にaishipRとaishipGIFTのサービスを統合し、aishipとしてリニューアルされた。累計導入店舗数は2,000社以上で、導入から1年後の売上成長率が平均で128%という実績がある。

aishipの特徴は、顧客からのフィードバックをもとに改良を重ねた豊富な標準機能を搭載し、担当者の知識負担を減らして商品販売に専念できることだ。独自の機能カスタマイズに対応できるため拡張性もあり、最新のセキュリティ対策を備えている。CMSの自由度が高く、直感的に操作できるテンプレートからフルカスタムまで自在に行えるため、独自性の高いECサイトを構築することができる。

aishipの定期購入機能は、商品ごとにお届けサイクル(月・週・曜日単位)や、お届けコース(回数無制限や回数指定)など、購入者一人ひとりに合わせて細かく設定が可能だ。また、定期購入受注データは、通常購入商品と同様に受注CSVデータとしてエクスポート可能なため、事業者はショップを柔軟にカスタマイズできることに加え、受注分析に役立てられることも魅力の一つといえる。もし、仮に定期購入継続中の利用者から、定期購入の一時停止を依頼された場合は、管理画面から簡単に一時停止の手続きができ、事業者はこの処理に時間や手間を省くことができる。

aishipの資料をダウンロード

aishipRENTAL

株式会社ロックウェーブ

株式会社ロックウェーブが運営するaishipRENTALは、レンタル・サブスク専用のクラウド型ECサイト構築ASPサービス。導入実績は200社を超え、顧客満足度は96.2%、業界No.1の実績を誇る。

コアアップデートによりページの表示速度が大幅に改善したほか、インフラ基盤を変更し、大規模アクセスにも耐えられるシステムとなっている。直近では、ヤマト運輸の「送り状発行システムB2クラウド」とのAPI連携や、定期購入のポイント機能拡張が実施された。デザインや機能カスタマイズの自由度が高く、「安価かつ高性能」という特徴も健在だ。

サブスクリプションECの特徴としては、無料テンプレートを利用すれば、トップページ、カテゴリページ、会社概要まですべて用意されているため、事業者は安価かつ短期間でサイト構築ができる。一方、こだわりがある場合は、独自のフルデザイン・構成のサブスクリプションECサイトを構築することも可能なため、用途に応じて使いわけることもできる。また、継続課金のサービスを利用中の顧客に対して、設定回数の引き落としごとに登録済みの商品を0円でプレゼントできる機能も有しており、事業者はこれを活用し、リピート客に特典をつけることで顧客ロイヤリティ育成に繋げられるメリットがある。

aishipRENTALの資料をダウンロードecforce

株式会社SUPER STUDIO

株式会社SUPER STUDIOが運営するecforceはD2Cのスタートアップから大手まであらゆるステージの企業のEC化を支援するECプラットフォーム。

他サービスと比較すると高価格帯のサービスだが、業界トップクラスの開発スピードで毎月数十箇所の新機能がリリースされるため、常にECの最新トレンドを盛り込んだサイトづくりが可能。

ECにおける「顧客体験最大化」をテーマに、自社で様々なD2Cブランドを行い、テストを重ねているため、変化し続けるEC業界のトレンドを把握した上で機能開発を行っている点が強みだ。

現在、D2C事業での成功事例として取り上げられることが増えたバルクオムやPOLA ORBIS CAPITALも活用している他、タクシーサイネージにてCM放映を行うなど、話題性の高いプラットフォームである。

加えて、うちでのこづちなどのCRMサービスやはぴロジを始めとしたWMS(倉庫管理システム)などとの連携が可能で、高い拡張性を誇っている。

つまり、様々な機能を用いて素早くPDCAを回しながら売上を上げる意欲的な店舗運営者がストレス無く運用できるサービスであると言える。

クラフトカート

株式会社クロフトクラフト

クラフトカートの料金プランは3パターンあるが、豊富な機能が全て使用可能な月額46,800円のスタンダードプランが一番人気とのこと。通常オプション提供で別途費用が発生する事の多い「ランディングページ」や「ステップ配信メール」といった機能も月額費用に含まれており、従量課金もないため売上がアップしても支払いが増えるという心配がない。CRM管理はカスタムフォーム付きでショップごとにオリジナルの会員管理が簡単に構築できる。デザイン面では、CMSを備えているため全てのページでデザイン編集が可能で、オリジナルのデザインを制限なく自由に制作できる柔軟性もクラフトカートの大きな特長である。また、定期購入機能特化型システムの盲点となりうる「定期購入商品」以外の通常商品についてもレコメンドが行えるので、商品点数の多い事業者にも向いている。管理画面は使いやすさを重視して構築されており、非常にシンプルな操作で簡単に設定などが行える点も作業担当者には有り難い。更に、マイページでの定期購入の停止・解約といったユーザー側の操作は「ON/OFF」で制御可能で、管理画面側からの対応が極めて柔軟にできるなど、細かい工夫が多く施されたカートシステムである。

クラフトカートの資料をダウンロード

サブスクストア

テモナ株式会社

サブスクストアは、テモナ株式会社が運営する「たまごリピート」「たまごリピートnext」の後継版であり、2018年4月2日にリリースされたサービスである。年商100億円以上の事業者も視野に入れ、メール配信や帳簿の出力、CSV取り込みなどの機能は平均して20%以上もパフォーマンスが向上している。また、顧客管理にも力を入れ、従来のサービスでは散在していた顧客情報、購入履歴などを1つのページで閲覧できるようになり、業務の効率化にも繋がる。販売促進の部分では、ステップメールやセール・ポイント機能、セール販売といった機能と取り入れ、定期購入顧客の更なる固定化と、新規顧客の開拓の可能性を広げている。そもそも「たまごリピート」は、単品リピート通販に特化したショッピングカート付き通販システムで、2009年に「たまごカート」の名前でリリースされていたものが改名されたものであるが、単品リピート通販のノウハウをツールという形で最初に提供したサービスであると言える。

サブスクストアの資料をダウンロード

侍カート

株式会社FID

侍カートは定期購入のできるカートシステムの中では豊富な機能を有するが、その反面一番安価なASPプランでも初期費用が110,000円、月額費用が77,000円と、他のサービスと比較すると高額な部類に入る。しかしアクセス数や効果の分析機能は勿論、自動フォローメールの送信や、どの画面であってもアップセルが使える機能もASPプランの中に組み込まれているため、「高額でもいいから、毎月決まった費用で豊富な機能が利用できるリピート通販を開始したい!」と思っている事業者にオススメのサービスだ。また、ECサイトの会員登録なしでも購入ができるAmazon Payを導入し顧客の離脱を最小限にすることに成功しているとのことなので、合わせて導入を検討したい。定期購入のノウハウを活かし、売上規模に応じてカスタマイズ可能な仕組みを取り入れるなど、ASPに限らずフルスクラッチまで対応できる点も特徴のひとつだ。また、同社の「MOTENASU(モテナス)」という接客ツールを完全連携することによって、紙媒体でのクーポン出力が可能になったり、広告トラッキングなどの効果測定もすべて見れるようになっている。単に定期購入ができるカートシステムの提供ということだけではなく、マーケティングの支援を含め、販売コンサル事業も展開している点で、EC事業者にとって心強いパートナーになってくれることが期待できる。

侍カートの資料をダウンロード

W2 Repeat

W2株式会社

W2株式会社が提供するW2 Repeat(旧:リピートPLUS)は、化粧品・健康食品などリピート購入などサブスクリプションコマースに特化したD2Cリピート通販向けECプラットフォームである。ECをスタートする方向けの49,800円で始められるプランから年商100億円レベルのプランまで、事業成長に合わせた各プランが用意されているのが特徴だ。

売上アップに必須のLTV・CRM・業務効率機能を始め、業界トップの1,000を超える機能を搭載し、フォーム一体型LP、アップセル、クロスセル、ステップメールなどの売上をしっかり獲得するための機能から、自動受注ワークフロー、アフィリエイト広告管理、オンライン・オフライン受注統合などの業務効率化のための機能も満載だ。

これらの機能に加えてサポート体制も充実しており、導入企業はバックエンド業務の作業工数90%削減を、また平均で60%のコスト削減を、平均成長率は354%を実現している。

W2_Repeatの資料をダウンロード

futureshop

株式会社フューチャーショップ

futureshopの定期購入は、他社サービスとの連携のしやすさに定評がある。LTVラボ、カスタマーリングスなどと連携可能となっており、LINEのセグメント配信にも対応している。一番安価な月額22,000円のスタンダードプランなら50~10,000点の商品を(契約内容により変動)、月額89,000円のゴールドプランであれば30,000商品を登録可能で、いずれのプランでも月額オプション料金5,000円を追加することでリピート通販に必要な機能が利用可能になる。元々は総合通販向けのASPカートとしての利用者が多いが、初回割引、回数無制限などの基本的なリピート通販の機能や、スイーツや食品、ワイン販売などでよく利用される頒布会の機能を装備しているので、オプション追加を導入する企業も多いようだ。定期購入の導入を検討している事業者にとっては、候補として検討すべきサービスの一つと言える。変則的な配送サイクルにも対応できるようになったほか、会員がマイページで定期配送をスキップできる機能も追加され、今後はCRM機能や物流との連携強化を予定しているとのこと。 また、テレビでの紹介など、アクセス集中が予想される際には事前申請を行うことでインフラを一時的に増強できる点も、受注時期に振り幅のある事業者にとっては嬉しい。

futureshopの資料をダウンロード

スマレジEC・リピート

株式会社ネットショップ支援室

スマレジEC・リピート(旧:楽楽リピート)は、2015年9月に株式会社ネットショップ支援室が開始したサービスである。2025年11月にサービス名を「楽楽リピート」から変更した。カスタマイズのできないライトプランが初期費用68,000円、月額49,800円から、高スペックのサーバで運用を実現できカスタマイズ可能なエキスパートプランまで3種類のラインナップがあり、こちらも侍カート同様、高価格帯のサブスクリプションECに分類できる。このサービスの強みは、同梱チラシからのリピート率の集計が可能など、定期販売の管理機能が充実している点にあると言えよう。顧客が定期購入時に設定したデータ(数量、日数間隔、配達日時など)で自動受注処理ができ、自動決済も可能である。またLP一体型フォームとエントリーフォームの最適化により、顧客の離脱も回避できる。決済方法もクレジットカードや銀行振り込み、後払いは勿論、Amazon Payと楽天ペイ(オンライン決済)も使用可能である。そして、UIの評価が高い点や、細かいところまで把握することのできる受注分析ツールも非常に魅力的である。

スマレジEC・リピートの資料をダウンロード

リピストX(リピストクロス)

株式会社リピスト

リピストX(リピストクロス)は、PRECSが13年にわたるリピスト運営で培ったノウハウを活用して開発したリピストの後継プロダクトである。リピストX(リピストクロス)には、リピストの各種機能に加えて、別サービスの契約なしで実装可能なチャット型購入フォームの他、注文確認時だけではなく購入完了後にアップセル訴求を可能にし、組み合わせを自由に選択してユーザーごとに個別にセット販売することができるようになるなど、D2C事業を更に加速する機能を豊富に搭載。また、リピスト同様に、内製化されたサポートセンターにより初期設定の代行や運営アドバイスなどのカスタマーサポートが迅速に対応可能となっている。加えて、外部パートナー別に異なる権限を付与することを可能にする事ができるようになったため、LP制作はパートナーAに、広告管理はパートナーBに依頼するなど柔軟な店舗運営が可能だ。

リピストX(リピストクロス)の資料をダウンロード

その他サービス

定期購入サービスの選び方

それでは、24もある定期購入が出来るショッピングカートASPサービスをどのように選んでいけばいいだろうか。選ぶ際に気を付けるべきポイントを考えていく。

コスト(初期費用/月額基本料)

「月額○○円から」のように記載されているサービスが多くあるが、これは月額費用以外にオプション機能による追加費用が発生するケースがあるためだ。月額費用だけでなく、利用したい機能を全て含め、料金体系などを必ず確認しておきたい。ASPサービスの利用料金自体が非常に低く設定されているため大きな問題になるケースは少ないが、その総額が自社の売上規模に見合った料金なのかについてもしっかりシミュレーションしておく必要がある。

機能が揃っているか

どのサービスも、基本的な機能は網羅されていると考えてよい。定期購入サービスで機能に差が出てくるのは、主に決済サービス連携、物流サービス連携、解析・チューニング機能の3点だろう。自社がどのような決済・物流サービスを利用する前提なのかを踏まえ、その上でマーケティング的に重要な解析・チューニング機能の運用をイメージし、機能の確認をしっかりと行っていく必要がある。

また、頒布会を行う場合、定期的な注文の作成と発送などの手続きを行う必要があるが、それに対応した機能があるか、また一般的な通信販売を行っている事業者が、一部の商品だけ定期購入で販売することもできるか等、特殊な形態での販売を考えている事業者には、柔軟な機能やプランのあるサービスがおすすめだ。

得意な業界

どのサービスも全ての商材での活用が可能ではあるが、やはりそれぞれ得意な業界と言うものが存在する。導入事例などを確認の上、自社の商材の実績があるのかを確認し、実際のそのサイトを確認してどのような使われ方をしているのかまで確認することをおすすめする。

必要スペック

サービスのDB(データベース)などのインフラに依存する部分で、マッピングの縦軸に該当する。実際に影響のある箇所は、登録可能な商品数、商品毎の登録画像数、想定トランザクション数、会員数、同時メール配信件数などだ。また、ピーク時の同時注文件数といった気になる部分は、事前に確認しておく必要がある。

サポート体制

初めて利用するシステムの場合、困ったときにすぐに質問でき、すぐに解決できるのかどうかも、非常に大事な要素だ。しかし、どのサービスもサポート体制の充実をサイト上で謳っているため、実情についての判別は極めて難しい。FAQの充実度、問い合わせからのレスポンス時間、回答の的確さなど、実際にそのサービスを利用している知人などの評判を聞いてみるといいかもしれない。

市場には定期購入を行えるカートASPサービスが乱立しており、非常に充実している反面、最適なサービスを選び出すことは難しい。「選び方ガイド」や「サービス比較資料」、更には各社の「サービス紹介資料」を参考に、多数存在するサービスの中から、貴社の商材と販売手法に最もFITするサービスを見つけていただければ幸いである。

※ここで紹介したサービスの選び方を丁寧に解説した資料のダウンロードはこちらから行えます。