【2026年最新版】最新性とセキュリティに優れる全19のクラウド型EC構築パッケージ徹底比較

今やEC業界は消費者の生活に不可欠と言えるほどに成長しており、各ブランドの多くはデジタルの玄関口としてのECサイトを整えている。そのようなECサイトの構築の際には何らかのEC構築サービスを利用することになるが、近年その主流に躍り出てきているのが、このクラウド型EC構築パッケージだ。クラウド型ECパッケージは、「クラウド」というワード自体が持つ曖昧なイメージもあり、サービスの特徴や実態についてしっかりと把握できていない人もいるのではないだろうか。本記事は、最新性とセキュリティに優れる全10のクラウド型EC構築パッケージをピックアップし、それぞれの特徴やサービスの選び方について考えていくeccLabの特集企画となる。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

<参考>

ECをはじめたい!ときの選択肢 - 9つのプラットフォームの特徴を理解しよう

ECをはじめたい!ときの選択肢 - 9つのプラットフォームの特徴を理解しよう

クラウドに関わる用語の定義

システムが常にアップデートされ最新性とセキュリティを保てることがメリットのクラウド型EC構築パッケージだが、クラウドゆえの専門用語もあるため、正しい理解のためにもあらかじめ知っておく必要がある。サービスの紹介に入る前に、それらの用語や特徴について説明していく。

クラウド

クラウドはクラウド・コンピューティングとも呼ばれ、ユーザーが必要に応じてインターネット上のサービスを利用できる仕組みを指す。サーバーやコンピュータにソフトウェアをインストールすることなくサービスを必要なだけ利用でき、運用や管理をサービス提供者が行うのが特徴だ。この仕組みを活かし、クラウド上でECサイトを構築できるようにしたサービスが「クラウド型EC構築パッケージ」である。

SaaS

SaaSは「Software as a Service」の略で、クラウドのうちソフトウェアやアプリケーションを提供するものをいう。クラウドの中では最も身近で、GmailやMicrosoft 365などがこのSaaSに分類される。ECにおいては、クラウド型EC構築サービスとこのSaaSはほぼ同義で扱われることが多い。

PaaS

PaaSは「Platform as a Service」の略で、クラウドのうちアプリケーションの構築や実行に必要な開発環境(プラットフォーム)を提供するものをいう。一般にはあまり馴染みがないがエンジニアにとっては欠かせないもので、Microsoft AzureやCloud FoundryなどがこのPaaSに分類される。

IaaS

IaaSは「Infrastructure as a Service」の略で、クラウドのうちサーバーやストレージなどのインフラを提供するものをいう。PaaSと同じく主にエンジニアが活用するサービスで、HaaS(Hardware as a Service)と呼ばれることもある。ECにおいては、WMS(倉庫管理システム)がこのIaaSに分類される。

<参考>

【2026年最新版】ECサイト構築の王道、ECサイト構築パッケージ全18サービス徹底比較。サービス詳細や選び方を解説

【2026年最新版】ECサイト構築の王道、ECサイト構築パッケージ全18サービス徹底比較。サービス詳細や選び方を解説

クラウド型EC構築パッケージと、ECサイト構築パッケージ・ショッピングカートASPサービスとの違い

ECサイトを構築する際の方法について大きくわけて9つ種類があるが、今回は「クラウド型EC構築パッケージ」、「ECサイト構築パッケージ」、「ASPサービス」の3つに焦点をあてる。「クラウド型EC構築パッケージ」、「ASPサービス」がクラウド上のプラットフォームを利用する一方、「ECサイト構築パッケージ」は自社サーバーにソフトウェアをインストールしてサイト構築をしている。また、「ECサイト構築パッケージ」は、この中では最もカスタマイズ性があり外部サービスとの連携もしやすいものの、「クラウド型EC構築パッケージ」や「ASPサービス」と比較するとコスト(数年に一度のシステム改修等)や導入に時間がかかる傾向にあり、ある程度資本力のある大規模企業向けのサービスといえる。

クラウド型EC構築パッケージの強み・活用方法と注意点

強み

クラウド型EC構築パッケージの主な強みは、自動アップデートで最新性を保てることと、それによりセキュリティに優れることである。フルスクラッチやECサイト構築パッケージで構築する場合ほどではないものの、比較的カスタマイズできる幅が広く、導入までの期間も比較的短く済むほか、クラウド上で動作するため自社サーバーを用意する必要がない点も特徴として挙げられる。

プラットフォームの決め方

大規模事業者は、セキュリティ基準が厳しく、クラウド上のサービス利用に厳しい制限があるケースも多く、自由度が高いECサイト構築パッケージを選択する場合が多いと考えられる。しかし、そのような制約の無い事業者であれば、このクラウド型EC構築パッケージが有力な選択肢となってくる。

一方、中小規模事業者は低コストからスタートできるASPカート(有料版)とECモールを検討するのが良いとされている。初期からクラウド(廉価版)などでのECサイト展開もありだが、費用対効果が見合うまで5年以上の期間を要することが多く、タイミングに見合ったプラットフォームを使用する方が事業としても軌道に乗りやすい。また、売上が百万円に届かないケースでは、ASPカート(有料版)、ECモール、ASPカート(インスタントEC)から状況に応じて選択していくことになる。さらに、それ以下の売上の場合や、全くの未知の状況の場合は、ASPカート(インスタントEC)やC2Cモールからまずは展開を開始していきたい。

注意点

クラウド型EC構築パッケージの注意点としては、基本的には中規模以上の企業向けで価格が高めのサービスが多いことと、クラウド上で運用するため自社での保守が行えないことである。現在では低価格帯のサービスも登場しており、後者については保守の手間が省けるというメリットにもなりえるが、自社の環境に適合するかどうかについては必ず確認しておきたい。

クラウド型EC構築パッケージの比較

クラウドが持つメリットはECとも相性がよく、それをECサイト構築に活かしたサービスも増えてきた。価格を抑えたものや特定の業界に特化したものなど多彩なサービスが登場し、今では19ものクラウド型EC構築パッケージが市場に存在している。それゆえ、クラウド型ECそのものを理解できたとしても、サービスごとの違いやそれぞれの特徴については把握しづらいのが現状だ。

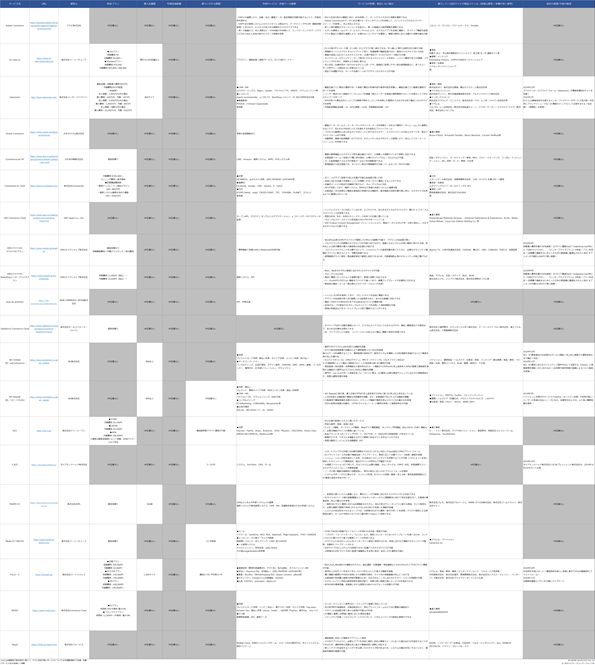

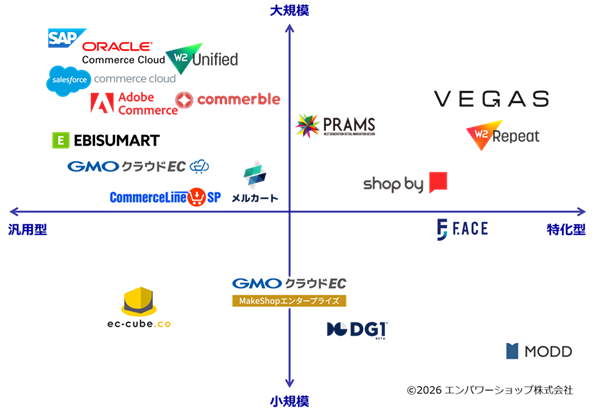

そこで、ここではeccLabオリジナルの、19サービスの価格・特徴などを網羅的に一覧化した「サービス概要の一覧比較」ファイルと、全サービスを事業規模と機能特性の2軸でマッピングした「サービスマッピング」ファイルの2種類を用いて、どのような特徴があるのかを説明していく。

サービス概要の一覧比較

おすすめポイント

- クラウド型EC構築パッケージを全て網羅

- 全サービスを価格、機能などの項目毎に比較

- エクセルでの提供のため、並び替えや項目の削除などカスタマイズが可能

サービスマッピング

おすすめポイント

- 2軸でマッピングしサービスの特徴把握が可能(※eccLab編集部独自の判断による)

- 全サービスを一目で把握

※サービス概要の一覧比較資料(エクセル版)とサービスマッピング資料(高解像度PDF版)のダウンロードはこちらから行えます。

比較資料をダウンロード

特化型なクラウド型EC構築パッケージは?

より特化型なクラウド型EC構築パッケージには「W2 Repeat」や「VEGAS」、「MODD」、「F.ACE」が挙げられる。これらに次いで特化型なクラウド型EC構築パッケージには「shop by」や「DG1」、「PRAMS」などが挙げられる。

汎用型なクラウド型EC構築パッケージは?

より汎用刀クラウド型EC構築パッケージには「SAP Commerce Cloud」や「Salesforce Agentforce Commerce」、「EBISUMART」、「GMOクラウドEC」などが挙げられる。またこれらに次いで汎用型なクラウド型EC構築パッケージには「Oracle commerce cloud」や「Adobe commerce」、「CommerceLine SP」、「ec-cube.co」などが挙げられる。

大規模なクラウド型EC構築パッケージは?

より大規模なクラウド型EC構築パッケージには「SAP Commerce Cloud」や「Oracle commerce cloud」、「W2 Unified」、「Salesforce Agentforce Commerce」が挙げられる。これらに次いで大規模なクラウド型EC構築パッケージには「Adobe commerce」や「commerble EC PaaS」、「VEGAS」、「PRAMS」などが挙げられる。

小規模なクラウド型EC構築パッケージは?

より小規模なクラウド型EC構築パッケージには「MODD」や「DG1」、「ec-cube.co」が挙げられる。これらに次いで小規模なクラウド型EC構築パッケージには「GMOクラウドEC」や「F.ACE」などが挙げられる。

クラウド型EC構築パッケージを比較してみると

クラウド型ECパッケージは価格の幅が広く、用途もバリエーションに富んでいるのが特徴だ。もともとが中規模以上の企業に適している形態のため汎用性が高くやや高額なサービスが多い傾向にあるが、今ではファンビジネスなど特定の業界に最適化されたものや初期費用無料で始められるものもあり、導入できる自社環境と適したサービスがあれば比較的導入しやすいともいえる。クラウド型EC構築パッケージは一度導入すれば自動でアップデートされ続けるため保守の手間を抑えられるほか、最新性を保てることからセキュリティ面の信頼度も高いなど、業界を問わず活用しやすい形態だ。フルスクラッチよりも予算を抑えつつ理想の自社ECを構築したい場合は、導入を検討してみるとよいだろう。

代表的なクラウド型EC構築パッケージの紹介

それでは、クラウド型EC構築パッケージのうち代表的なサービスを見ていこう。

SAP Commerce Cloud

SAPジャパン

SAPジャパンが運営するSAP Commerce Cloudは、多言語・他通貨対応でグローバルに活用したい大企業向けのコマースソリューションで、社内全体のデータを活用することで利益を上げつつ、顧客満足度も高められる。主にB2B、B2C、B2B2C、D2C、その他様々なビジネスモデルに対応できるよう構築されており、非常に複雑なカタログや商品情報などの管理が可能である。これにより、適切に一人一人に合わせたオムニチャネルエクスペリエンスを創出することが可能となっている。また、機能としては、AI を活用した「顧客ごとに最適化した対応を即座に行う」、「レコメンデーション」、「商品企画」等があり、顧客やビジネスにとって価値のある製品・サービスの販売促進を行っている。このような豊富な機能を備えた拡張性の高い信頼できるプラットフォームを使用することで、柔軟性があるコマース体験を提供し、高い収益性を実現している。さらに上記のサービスに加え、製品情報管理ソリューションも提供しているため、高度なサービスを求める事業者は一度検討してみるといいだろう。

Oracle Commerce

日本オラクル株式会社

日本オラクル株式会社が運営するOracle Commerceは、多彩な販売手法に対応できるECプラットフォームで、B2CおよびB2Bの企業が、顧客データや販売データをCRMから財務・業務データに接続し、購入者に合わせたエクスペリエンスを提供可能となっている。これにより、簡単に業務をオンライン化し、速やかにイノベーションを実現するため、実装コストも削減できる。その他にも、B2Bコマースの機能としては、1つのサブスクリプションで、ネットワーク上に複数のWebサイトを配信できる「マルチサイト機能」や、顧客の興味や関心に基づいて結果を最適化する、特定の製品を選別して公開する等の「顧客が購入したい商品を適切に表示させる機能」がある。一方、B2Cコマース向けでは、多くの業務を簡単に管理できる「ビジネス・ユーザー・ツール」や、統合管理ツールを利用することで、管理を簡素化し、利用者の行動を単一のインタフェースに統合できる「ユーザー・インタフェース」が挙げられる。また、日本語対応はしているが英語で書かれている情報も多いため、この点をクリアできる企業にとっては心強い味方となるだろう。

EBISUMART

株式会社インターファクトリー

株式会社インターファクトリーが運営するEBISUMARTは、「カスタマイズ対応するクラウド型ECサイト構築サービスで8年連続国内構築実績NO,1」を誇っているECプラットフォームで、業種は問わず、中・大規模事業者向けのサービスとなっている。主な機能としては、1,018を超えるAPIを公開しており、それを用いた柔軟なカスタマイズが出来る他、数多くのアプリとのシステム連携も実施。拡張機能と連携することで売り上げの向上、集客の効率化などECサイトの機能を格段に強化できる。なお、年間拡張機能追加数は32となっている。これらのECサイト強化機能に加え、顧客企業ごとに専任の運用サポート担当者が付き、貴社の作業内容や進捗内容を把握し、最適な運用サポートを実現する。また、ユーザー限定少人数制のワークショップを開催し、他のユーザー企業の運用事例からヒントを得ることで次のステップへ間接的にサポートするイベントも行っている。さらに、ECサイトを守るためのセキュリティ対策はもちろん、ISMS取得といった情報資産のセキュリティを管理するための枠組を策定し、実施も行っている。

W2 Unified

W2株式会社

W2株式会社が提供しているデータの統合管理を通じてオンラインとオフラインの垣根をなくした購買体験を実現するSaaS型ECプラットフォームの「W2 Unified」は、商品登録・受注管理・決済機能など基本的なECカート機能から354%のEC売上成長率と、90%の業務工数削減を実現する機能まで業界Topクラスの1,000以上機能を搭載している。また、OMO施策が得意なこのサービスでは、店舗受取(BOPIS)、ライブコマース、SNSショッピング連携、POS連携、モール商品・在庫連携といった機能が装備されている。さらに、W2独自のインフラ環境では、セール実施時やSNSを活用した際の瞬間アクセス数増加に対して、アクセス数上限の領域を拡張することが可能なため、サイトがダウンしないよう回避することができる。他にも特徴として、「複数のブランドサイトを1つのシステムで一元して管理することができる」点が挙げられ、情報を1つにまとめて確認できることで、各サイトを横断したマーケティング施策の実施や、運用管理の効率化を実現する。

GMOクラウドEC

GMOメイクショップ株式会社

GMOメイクショップ株式会社が提供しているGMOクラウドECは、BtoB・マルチサイト・モール型ECなどをフルスクラッチのように構築できるECプラットフォーム。特徴は主に3つあり、1つ目は「システムのアップデート」で、既存システムの引き継ぎ連携や、複数サイトの一元管理が可能となっているため、別々のプラットフォームで運営しているサイトからのデータ統合や、連携済みのシステムや新規システムの組み合わせ等、柔軟に対応できる。2つ目は、「カスタマイズ性」で、フルスクラッチにも劣らないカスタマイズをアドオンで実現し、さらにAPIでは様々なシステムと迅速かつ柔軟に連携が行える。また、必要なデータや属性情報は個別に変更ができる為、よりビジネスに合わせた理想のECシステムを構築できる。3つ目は、「モール型ECサイトの構築」で、モールやマーケットプレイスで必要な機能は標準機能で提供している。さらに運用に応じたフローの構築、権限の付与や管理範囲のカスタマイズが可能となっている他、ユーザーは1つのIDでログイン〜決済まで行う事が出来る為、買い回りが楽に行える。また、セキュリティ面では、フロントとバックエンドを分離(分離型セキュリティ)することで、ミドルウェアへの直接攻撃を防御するのに加え、必要なセキュリティ機構をフロントに配することで、攻撃を防ぐことが可能となる。

GMOクラウドECの資料をダウンロード

その他サービス

クラウド型EC構築パッケージの選び方

それでは、19もあるクラウド型EC構築パッケージをどのように選んでいけばいいだろうか。選ぶ際に気を付けるべきポイントを考えていく。

コスト

クラウド型EC構築パッケージは、初期費用と月額費用で基本的な機能をほぼ利用できる。ただし、従量課金のほか、カスタマイズの有無でその保守費用などが発生するケースもあるので、利用したい機能が全て含まれているかも含め、料金体系の詳細は必ず確認しておきたい。また、その総額が自社の売上規模に見合っているかどうかもしっかりシミュレーションする必要がある。安価なサービスの場合はこの限りではないが、標準的な価格帯のクラウド型EC構築パッケージは年商1億円以上の事業者に見合うとされているので、目安にするといいだろう。

カスタマイズ性

フルスクラッチやECサイト構築パッケージに次いで柔軟なカスタマイズができるクラウド型EC構築パッケージだが、その範囲や適性はサービスごとに微妙な違いがある。今後の海外展開を考えているか、従来の商習慣に対応できるシステムにするか、会員ページなど細かな箇所までカスタマイズするかなど、各ケースで最適なサービスは変わってくる。要件定義の時点では自社の考える形に柔軟に対応できるかどうか分からなくても、サービス提供側は経験に基づき判断できるので、導入検討時点でしっかりと伝え相談していくことが大切だ。自社の想定に近い導入事例の有無も判断材料になるだろう。

外部サービス連携

API連携などの外部サービス連携は、業務効率にも関わる重要なポイントである。クラウド型EC構築パッケージを選択する事業者は特にバックエンド業務が膨大になっていると考えられるので、基幹システムとの連携も含めて必ず確認しておきたい。連携できる外部サービスが多いに越したことはないが、標準機能の範囲でどこまで連携できるか、積極的に連携先を増やし続けているかなども参考になる。標準機能外での連携を希望する場合は、連携実績があると心強い。

得意な業界

どのサービスも全ての商材での活用が可能ではあるが、やはりそれぞれ得意な業界と言うものが存在する。導入事例などを確認の上、自社の商材の実績があるのかを確認し、実際のそのサイトを確認してどのような使われ方をしているのかまで確認することをおすすめする。

最後の決め手は

数あるクラウド型EC構築パッケージを見てきたが、いずれのサービスも非常に高機能で、通常のネットショップ運営を行う上ではどれも遜色ないものばかりだ。そのため、上述したようなサービスの選択のポイントも場合によっては大きな決め手にならないケースもあるだろう。そのような場合、サービスの運営を行っている「中の人」の誠意やその相性が、採取的な判断基準になってくるのではないだろうか。初めのうちはサービスの公式Webサイトなどオンライン上での印象に左右されがちだが、導入すると運営の「中の人」との接点というものが出てくる。その担当者との関係性も、ECサイトの売り上げを左右する重要な要素になってくるだろう。

皆さんの企業における目標や、置かれている状況を再度見つめ直し、ベストなクラウド型EC構築パッケージに出会い、売り上げをしっかりと作ることが出来る日が来るためのヒントになれば幸いである。

※ここで紹介したサービスの選び方を丁寧に解説した資料のダウンロードはこちらから行えます。