「コンバージョン(CV)」とは? 今さら聞けないコマース基本用語

コンバージョン(Conversion、CV)とは、変換、転換、交換といった意味を持つ英単語である。マーケティングの分野においてはCVとも略され、ECサイト上で獲得できる最終的な成果のことを指す言葉である。

ECサイト(ネットショップ)を運営している人であれば誰もが耳にするものだが、Webサイトの種類によって示す内容が変わってくるため、いまいち把握しづらい用語でもある。コマース基本用語解説の第2回目は、この「コンバージョン(CV)」について紹介していく。第1回の「eコマース」についてはこちらの記事を参考にしてほしい。

【2025年最新】「eコマース(EC)」とは? 今さら聞けないコマース基本用語

【2025年最新】「eコマース(EC)」とは? 今さら聞けないコマース基本用語

コンバージョン(CV)とは

コンバージョン(Conversion、CV)とは先述の通り、変換、転換、交換といった意味の英単語だが、インターネットのマーケティング分野で使う場合は「Webサイトで獲得できる成果」を指す用語となる。つまり、最終的な成果であるコンバージョンをどう定義するかによって、その意味や内容が変わってくるのだ。Webサイトの種類によって成果も異なるため、何をコンバージョンとするかは様々である。例えば、ECサイトでは商品購入、情報提供サイトやコミュニティサイトでは会員登録、企業サイトや商品情報サイトでは問い合わせなどがコンバージョンにあたり、Webサイトでは一般的に以下のような計算式で表される。

コンバージョン数(CV数)=訪問数(セッション数)×コンバージョン率(CVR)

広告出稿の視点に立つと、広告をクリックしたこと自体をコンバージョンという少し間違った使い方をする場合もあれば、広告が掲載されているサイトを基点とし、そこで広告をクリックし上記のサイトの目的を達成した最終的なユーザーのことをコンバージョンというケースもある。この場合は、ユーザーの基点を広告を掲載しているサイトと見るのか、自社サイトと見るのかにより、コンバージョンの指すものが異なる。今回はECサイト内におけるコンバージョン、そしてコンバージョン率について紹介する。

コンバージョン(CV)の種類

Webサイトの成果をどう定義するかで意味が変わってくる「コンバージョン」は、施策の内容やユーザーの行動によって関連用語が複数派生的に存在している。ここでは、代表的なコンバージョンの種類を示す用語についていくつか見ていこう。なお、このセクションは少し難解な用語が続くため、ECサイトのコンバージョンについての概要が知りたい方はスキップして2つ先のセクションを読むことをおすすめする。

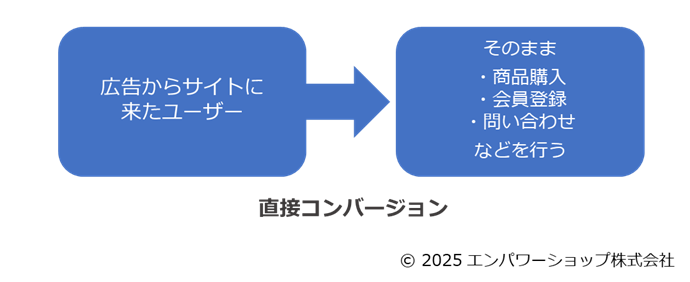

直接コンバージョン

Webサイトを運用して多くのユーザーに来訪して欲しい場合、広告施策が一般的だ。直接コンバージョンとは、その広告施策を行いサイトに来訪(ランディング)したユーザーが、そのタイミングで、サイトの成果として定義されている商品購入や会員登録、問い合わせなどを行うことを指す。直接コンバージョン数はその件数を、直接コンバージョン率はその割合を示している。

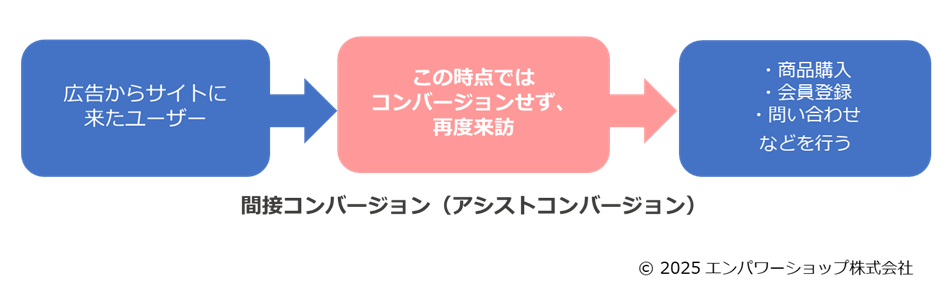

間接コンバージョン(アシストコンバージョン)

間接コンバージョンは、広告施策を行いサイトに来訪したユーザーがその時点ではコンバージョンしなかったものの、何らかのきっかけで再度来訪しコンバージョンを行うことを指す。アクセス解析ツールのGoogle Analytics上ではアシストコンバージョンと表現されることもあり、それ以外でもアシストコンバージョンと表現するケースが増えている。最近ではSNSの台頭もあり、間接コンバージョンをしっかり確認することが多くなってきている。それは、InstagramやTwitterなどで気になった商品を最初に見つけ、さらっとWebサイトを訪問して興味を持ち、その後他のWebサイトなどを閲覧している最中に別の広告経由で再度訪問し、よし買おう、という流れで購入に至るケースが増えているためだ。その際、SNSが購入に与えた影響は無視できないものとなっているので、直接コンバージョンのみの計測ではSNSの影響を過小評価することになりかねない。そのため、間接コンバージョンも含めた形で広告施策のパフォーマンスを評価することが増えているのだ。

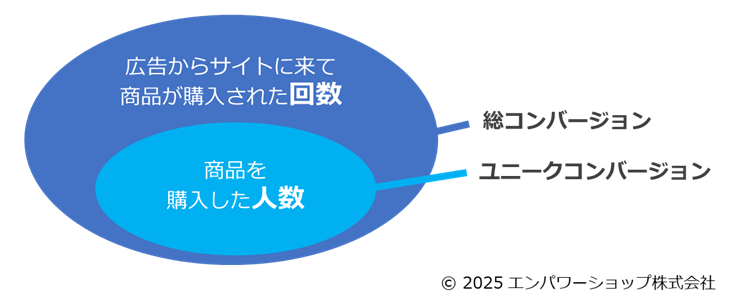

総コンバージョン・ユニークコンバージョン

また別の観点でコンバージョンの定義が必要になったものが、総コンバージョンとユニークコンバージョンだ。これは同義ではなく、それぞれ別の意味を持つ言葉である。例えばAさんが広告を経由して2回商品購入をした場合、総コンバージョン数は2、ユニークコンバージョンは1となる。すなわち、総コンバージョン数は、コンバージョンされた回数を単純に積んでいったもの、ユニークコンバージョン数はコンバージョンした人数を求めたものとなる。これらはWebサイトの目的に応じて、どちらか片方の数値を追っていくべきものだ。例えば商品購入などは総コンバージョン数に意味があるが、会員登録では1人が複数回登録することに意味がないためユニークコンバージョン数を確認する、という考え方になる。

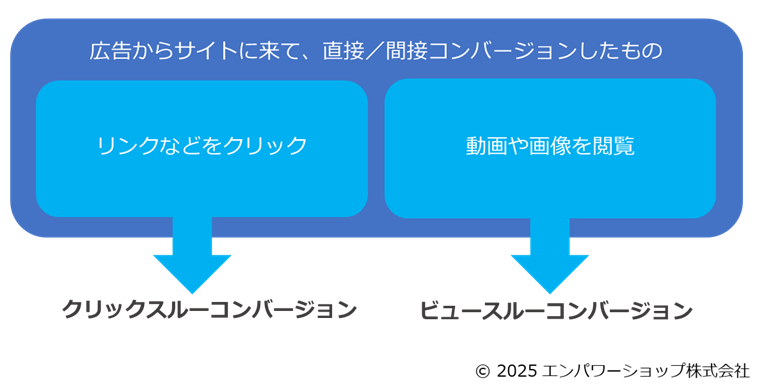

クリックスルーコンバージョン・ビュースルーコンバージョン

これらは、広告に対してどのようにアクションをしたのかによる違いを指す言葉だ。クリックスルーコンバージョンとビュースルーコンバージョンも、それぞれ別の意味を持つ言葉となる。広告に対してクリックしてサイトを来訪し、直接でも間接でも構わないのでコンバージョンしたものをクリックスルーコンバージョン、画像や動画などテキスト以外の広告を閲覧し、同じく直接でも間接でもコンバージョンしたものをビュースルーコンバージョンと言う。ここまでのキーワードの使い分けが発生するケースは、かなり細かく広告施策を行ってパフォーマンスを確認する場合に限られると考えていいだろう。

マイクロコンバージョンとは

前述したコンバージョンの種類とは別に、最終的なコンバージョンに至るまでのユーザーの行動をいくつかの段階に分けて考える際に使用する「マイクロコンバージョン」というものが存在する。前項と同様、このセクションは少し踏み込んだ内容が続くため、ECサイトのコンバージョンの概要が知りたい方はスキップして次のセクションを読むことをおすすめする。

コンバージョンとの違い

マイクロコンバージョンは、売上を伸ばすためのマーケティング戦略の中で活用されることが多い。コンバージョンが最終目的なら、それを達成するまでの道のりにある中間目標がマイクロコンバージョンというわけだ。そのため、何をマイクロコンバージョンとするかはさまざまで、商品特性や施策内容によって内容が大きく変わる性質を持つ。一例として、最終的なコンバージョンを「注文・購入ボタンのクリック」とした場合、マイクロコンバージョンは「商品ページの閲覧」「カートへの追加」「フォームでの情報入力」のように、ユーザーの行動ごとに段階を踏んで設定される。

マイクロコンバージョンのメリット

最終目標となるコンバージョンをもとに、そこに到達するまでのユーザーの行動をいくつかのステップに分けマイクロコンバージョンとして設定することで、測定可能なデータを増やす。それによりユーザーの行動やECサイトが持つ課題を把握しやすくなり、売上を伸ばすための有効な施策立案に役立てられるのが、マイクロコンバージョンのメリットである。

マイクロコンバージョン活用のポイント

マイクロコンバージョンはコンバージョンとの相関性が高く、なおかつある程度の計測量が見込める箇所に複数設置するのが望ましい。それによりコンバージョンしていないユーザー、つまり購入に至っていない見込み客がどこで離脱しているのかを分析しやすくなるからだ。ただし、HTML内の計測箇所に埋め込むコンバージョンタグがマイクロコンバージョンの数だけ必要になるため、管理の手間が増える点は覚えておきたい。

ECサイトで重要なコンバージョン率(CVR)とは

ECサイトでコンバージョンといった場合、コンバージョン率のことを指す場合が多いため、さらにわかりにくくなっているのではないだろうか。ショップを立ち上げ、いくらECサイトに人が来てくれたとしても、実際に商品が売れなければ意味がない。つまり、訪問者数に対して実際に商品を購入した人の割合を上げなければ、本当に成功しているWebサイトとは言えないのだ。ここで購入に至った人たちを「コンバージョンした」、その割合をコンバージョン率(コンバージョンレート、CVR、転換率)と言い、Webサイトでは一般的に以下のような計算式で表される。

コンバージョン率(CVR)=コンバージョン数(CV数)÷訪問数(セッション数)×100

例えば、70人の訪問者のうち7人と取引が成功した場合、コンバージョン数は7となり、コンバージョン率は10%という計算になる。

実際のコンバージョン率(CVR)の目安

世の中に存在しているECサイトのコンバージョン率は、実際どの程度になっているのだろうか。コンバージョン率はサイトに掲載されている商品数や取り扱う商材によって値が大きく変わってくるが、おおむね1%程度が一般的とされている。非常に有名なブランド店で3%程度、お得感のあるセール期間中などは10%以上にアップすることもある。

eコマース黎明期にはコンバージョン率が40%に達することもあったと言われているが、eコマースが多角化し、消費者の日常に溶け込んでいる現在では、そのような値はほぼ出ないものとなっている。弊社の保有している数百社以上のデータを分析すると、ショップの売上高レンジによって値に1.6%~3.2%と幅はあるものの、全体平均で2.45%となっている。

【スマホ×ECトレンドデータまとめ】2015年下半期速報 - 伸びは鈍化するもユーザーの71%、売上の49%がスマホ経由に

【スマホ×ECトレンドデータまとめ】2015年下半期速報 - 伸びは鈍化するもユーザーの71%、売上の49%がスマホ経由に

コンバージョン(CV)の例

コンバージョンについて一通り理解できたところで、Webサイトの種別に代表例をいくつか見ていこう。

ECサイト(ネットショップ)

商品を購入してもらうことが目標なので、コンバージョンの定義は商品購入となる。取り扱う商材がサービスである場合は、問い合わせや資料請求をコンバージョンとすることも多いだろう。高額商品などは購入そのものが発生しづらいため、マイクロコンバージョンとして中間ポイントを定義し、適切な検証を繰り返しながらコンバージョンにつなげていく必要がある。また、平均コンバージョン率はBtoCよりもBtoBの方が高くなりやすい傾向にある。

情報提供サイト・コミュニティサイト

会員数を増やすことが目標なので、コンバージョンの定義は会員登録となる。ECサイトの商品購入と比較すれば会員登録はそれほどハードルの高いものではないため、ライトコンバージョンと呼ばれることもある。メールマガジンの場合も同様、メルマガ登録がコンバージョンとなるが、商品販促の意味合いが強いものはメルマガ登録自体がマイクロコンバージョンとして扱われるケースもある。また、サービスによってはイベントや見学会などへの参加申し込みをコンバージョンとするものも多く存在する。

企業サイト・商品情報サイト

採用が目的であれば採用への応募、商品紹介がメインであれば問い合わせや資料請求がコンバージョンとなる。特定の商品のみを紹介するランディングページであれば、製品の試用版や無料サンプル、見積もりの申し込みをコンバージョンとすることも多い。企業サイトは直接的な商品の販売だけが目的とは限らないため、最終的に何を達成したいのかという目標を明確にし、それに沿ってコンバージョンを設定することが重要である。

SNS

広告のクリック、Webサイトへのリンクのクリック、公式アカウントのフォローなどがコンバージョンとなる。SNSが直接的な利益を生み出すわけではなくとも、前述したようにECサイトの訪問・購入につながる間接コンバージョンやマイクロコンバージョンとしての役割も大きいため、目的に合わせて活用するのがおすすめだ。

いずれの場合も、なぜコンバージョンに至らないのかをデータから推測し検証を繰り返すことがポイントとなるため、次で紹介するロジックツリーを用いた思考を身に付け、状況に応じて適切なアクションを取れるようにしたい。

ECサイトのコンバージョン率(CVR)向上のポイント

コンバージョンの定義は商品やサイトの種別によって大きく変わってくるので、コンバージョン率を向上させるための方法も一定ではない。ここでは、どんな場合でも共通して活用できる「ロジックツリー」という思考法を紹介する。

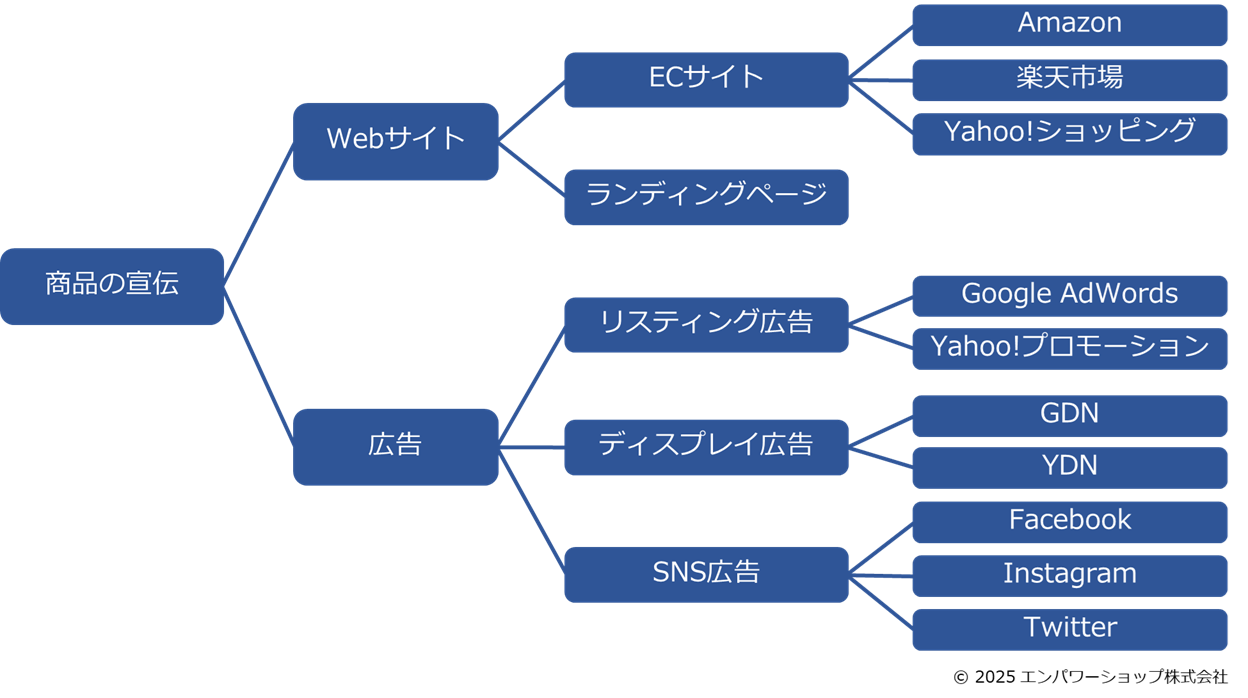

ロジックツリーとは、物事を論理的に分解して要素を深堀りすることで、目標設定や問題解決などに役立てることのできるフレームワークだ。一つの要素から二つ、三つと枝分かれするように分解していくのが特徴で、例えば「商品の宣伝」であれば次のように分解できる。

この図はサンプルのため一部のみをピックアップしているが、これにより方法や手段が一覧できるようになる。「商品を宣伝したい」という漠然とした目的が細分化され、枝分かれするにつれてより具体的になっていく。例えば、右側でリストアップされた要素に対して過去データを参照し、それを元に施策を練るというのもいいだろう。また、「商品の宣伝」の部分を「売上が伸びない」などの課題に置き換え、問題点となりうる要素に分解していくことで、原因究明の手助けとしても活用できる。

ECサイトの売上を上げるためにはコンバージョン率を上げることが重要な課題であり、様々な方法でこの値を向上させるための取り組みが日夜、各ショップで行われている。コンバージョン率の向上をテーマにしたサービスやセミナーの開催は数多くある。また、ECサイトのコンバージョン率を上げるためのサービスも市場には数多く提供されており、その手法も多岐にわたっている。

EC業界カオスマップ2023 - 転換率向上サービス編

EC業界カオスマップ2023 - 転換率向上サービス編

ECサイトのコンバージョン率を向上するためには様々なアプローチがあるが、商品画像や商品説明は購買するか否かの重要な判断材料となるため、顧客視点でわかりやすく詳細に記載するようにしたい。特にアパレルを扱う場合はサイズやカラー、素材感などが伝わりづらいため、様々な取り組みが進んでいる。

アパレルECでの顧客体験は、店頭での顧客体験を超えられるのか

アパレルECでの顧客体験は、店頭での顧客体験を超えられるのか

また、ユーザー情報をリアルタイムで収集し、オンライン上でチャットボットなどが対応することで購買意欲を刺激してコンバージョン率を高める「Web接客サービス」をECサイト上で行うことも、定番の施策となっている。

【2025年最新版】eコマースのCXを根底から変える全34のチャットボットサービスとその選び方

【2025年最新版】eコマースのCXを根底から変える全34のチャットボットサービスとその選び方

上記のようなサービスは、ただ闇雲に運用しただけではむしろ費用対効果が悪くなるケースも珍しくない。最近ではパーソナライゼーションも欠かせないものとなっているため、数あるサービスの特徴を把握したうえで顧客一人ひとりに合わせた販促活動を行っていくことが、コンバージョン率向上の鍵となる。

デジタルとリアルの融合がもたらすマーケティングのパーソナライゼーションの進化

デジタルとリアルの融合がもたらすマーケティングのパーソナライゼーションの進化

重要な指標となるコンバージョン(CV)

このようにコンバージョン率は、Webサイトの投資対効果を計る上でも、ECサイトの実態を知る上でも重要な指標といえるだろう。皆さんが運営しているECサイトのコンバージョン率を知らない方は、ぜひ把握できるような取り組みを行うべきだろう。ただし、取り扱っている商材、取扱い商品数、商品の単価、時期、モールや独自ドメインなどによっても数値は大きく異なってくるため、値だけをもって他社と比較することは意味がないという点にも注意が必要である。

何となく不安を持ちながら「コンバージョンがね、」と使っている方も、この記事を読むことで不安を解消し、気持ちよく使えるのではないだろうか。またどこかで「コンバージョンが、」という話を聞いたら、きちんとその話の場合の成果の定義を考え、分からなければ、きちんと確認するようにしたい。

eコマース業界は現在も毎年のように伸び続けているが、ユーザーの目もそれに応じて鋭くなってきている。ECサイトにおけるコンバージョン率を上げていく取り組みやサービスは、今後も様々な形で提供され続けていくだろう。