【2025年版】コード決済市場のアカウント数・決済取扱高データまとめ

近年急速に消費者への浸透が進むキャッシュレス決済。ほぼ現金を使わなくなったと言う人も増えてきており、実店舗の店頭で使用できるキャッシュレス決済のロゴを確認することも日常的な風景となってきている。その中でもコード決済は、バーコード・QRコードを利用して決済するもので、電子マネーやクレジットカードによる決済は含まないものを指す。今回は、そのコード決済市場の各社サービスのアカウント数、決済取扱高のデータをまとめて市場のトレンドを考えていく。

※アカウント作成する方は、作成後再度このページへアクセスしてダウンロードしてください。

キャッシュレス決済市場の中に見るコード決済

経済産業省の調査によると、2024年の国内のキャッシュレス決済額は141兆円で、2022年の111兆円から30兆円も増加していた。また、キャッシュレス決済比率も堅調に上昇し、2022年の36.0%から42.8%となっていた。内訳は、クレジットカードが82.9%(116.9兆円)、コード決済が9.6%(13.5兆円)、電子マネーが4.4%(6.2兆円)、デビットカードが3.1%(4.4兆円)で、クレジットカードやコード決済が増加している一方、デビットカードは前回より減少傾向にあった。

<あわせて読みたい>

利用しているQR・バーコード決済、PayPay65%と、楽天ペイ36%を大きく引き離す

クレカは約8割の人が利用、楽天カードで最多で53.7%。QR決済は約7割の人が利用、PayPayが最多で64.5%

【2023年版】コード決済市場のアカウント数・決済取扱高データまとめ

中国での「QRコード」の驚異的な浸透 - 世界最大のモバイルペイメント市場を牽引する企業と顧客の重要なタッチポイント

国内コード決済アカウント数

一般社団法人キャッシュレス推進協議会が発表している「コード決済利用動向調査」によると、2024年12月末の国内コード決済サービス14社のアカウント数の合計は、2億7,407万7,000アカウントとなっている。前回の2022年12月末の総アカウント数合計の2億1,506万6,000アカウントと比較すると、約27.4%増の5901万1,000アカウント増加している。また、2024年12月末の月間アクティブユーザー数の合計は8,666万9,000ユーザーとなっており、アカウント保有者のうち約31.6%が日常的にコード決済サービスを利用していることが分かる。

※ダウンロードデータに当グラフの元データも含まれます。

それでは、各社サービスのアカウント数を見ていこう。

PayPay:ユーザー数7,000万人(2025年7月時点)

PayPayの登録ユーザー数は2025年7月時点で7,000万人を超え、日本の人口の2人に1人以上、日本のスマホユーザーの約3人に2人が利用し、他決済に比べて圧倒的な利用率を誇っている。また、この登録ユーザー数は前回と比べると1,300万人の増加(+22.8%)となっており毎年一定数増加していることが分かる。paypayでは普通の決済以外にも、ユーザー間でPayPay残高を手数料無料で「送る・受け取る」機能や獲得したPayPayポイントで投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっている。さらに、PayPayでは登録ユーザーのうち半分以上の3,600万人を超えるユーザーが本人確認を完了している。このように本人確認をすることで、銀行からのチャージや出金、決済や送金における上限額の引き上げ、金融サービスをスムーズに利用することができる。

楽天ペイ:ユーザー数4,700万人(2025年1月 eccLab推測)

楽天ペイは、2008年にスタートした決済サービスで、最大2.5%とポイントが高還元されるのが特徴となっている。この楽天ペイでは具体的なユーザー数は非公開となっているため、普段利用している決済についての2つの調査(インフキュリオン調査・MMDLabo調査)をベースに、ユーザー数の予測をeccLab独自に行った。

調査によると、paypayが圧倒的に利用率が高く、楽天ペイはd払いよりやや多いことがわかった。また、2025年のd払の値は6,515万人となっていたが、この値は、d払いアプリダウンロード数とd払い(iD)会員数を合算したものだったため、アプリのみの利用率は6,515万人の6.5割と考え、4,234万人と推測。楽天ペイの値はd払いの4,234万人よりもやや多いことから、4,700万人と推測した。

また、前回2022年1月時点の推測は4,400万人だったが、楽天ペイの値は3,800万人と推測し直したため、ユーザー数は900万人(+23.7%)増加していたことになる。

d払い:ユーザー数6,515万人(2025年3月時点)

2025年3月時点でのd払いの登録ユーザー数は6,515万人にのぼり、前回と比べ815万人増加(+25.3%)となっている。このユーザ数の多さは、dポイントとの連携や、月々の携帯料金のまとめ払い(ドコモユーザー対象)というサービスを提供し、docomo経済圏にいる消費者が利用しやすいよう促していることが、ユーザー数の多さの一因となっていることがうかがえる。また、提供供開始から7年を迎え、d払の決算・ポイント利用が可能なスポットは、前回の477万から641万か所へと拡大していた。

※ユーザー数はd払いアプリダウンロード数とd払い(iD)会員数の合計により算出している。

au PAY:会員数3,700万人(2025年3月時点)

2025年3月時点でのau PAY登録ユーザー数は3,700万人で、前回より540万人増加(+17.1%)となっていた。また、2025年3月時点では、745万カ所のポイント・決済加盟店と多くの店舗で利用可能となっている。au PAYの特徴としては、実店舗でのQRやバーコード決済、請求書払い、ネットショッピングなどのオンライン決済に対応してることに加え、実店舗やネットショッピングなどでの決済時には、0.5%のPontaポイントが貯まる仕組みとなっている。

メルペイ:利用者数1,873万人(2024年12月時点)

2024年12月時点でメルペイの利用者数は1,873万人にのぼっており、415万人増加(+28.5%)した。メルペイの特徴は、メルカリと連携しており、売上金はメルペイを通して使用することが可能となっている。また近年はメールカードやメルカリギフトといった様々な支払い方法が増えていることから今後も利用者は増えていくのではないだろうか。

ファミペイ:2,600万ダウンロード(2025年6月時点)

2025年6月時点でファミペイは2,600万ダウンロードを達成し、前回よりも1,100万もダウンロード数が増加(+73.3%)していた。このように急激なダウンロード数増加に至ったのは、ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」で実施したファミリーマート限定の人気菓子「シャインマスカットボンボン」の抽選販売で、4月のファミペイダウンロード数は前年比187%と大幅に伸長した。さらに、ファミリーマートと人気コンテンツの限定コラボアイテムの発売なども影響し「ファミマオンライン」が新規ダウンロード数に繋がったとみられる。

国内コード決済取扱高

続いて国内コード決済の取扱高(流通額・利用金額)を見ていこう。前述と同じ、一般社団法人キャッシュレス推進協議会発表の「コード決済利用動向調査」によると、2024年のコード決済店舗利用金額は18兆6,551億1,600万となり、前年比の約85.1%増、7兆8,565億900万円と大幅に増加している。

※ダウンロードデータに当グラフの元データも含まれます。

それでは、各社サービスの取扱高(流通額)を見ていこう。

PayPay:取扱高 12兆5,000億円(2024年度)

2024年度のPayPayの取扱高は単体で12兆5,000億円と、前回の7兆9,000億円から大幅に増加し(+58.2%)の成長を遂げている。また決済回数も78億回超と、国内のコード決済におけるシェアは約3分の2と大きなウェイトを占めている。

楽天ペイ:取扱高 6兆5,852億5,500万円(2024年 eccLab推測)

楽天ペイの取扱高は明記されていないため、ecclabではキャッシュレス推進協会が発表している2024年のコード決済店舗利用金額の合計18兆6,551億1,600万円と、MMD研究所による普段利用しているコード決済のアンケート結果を利用し、取扱高を予測する。普段利用しているコード決済のアンケートにおいて、楽天ペイの利用者は全体の35.3%であることから、18兆6,551億1600万円の35.3%である6兆5,852億5,500万円が2024年時点の楽天ペイの取扱高とする。

また、前回の取扱高を、1兆2,492億8,000万円としていたが、計算が誤っていたため実際の値は2021年時点で1兆876億775万だった。そのため、2021年と比較すると5兆4,976億4,725万円増加(+505.4%)していた。

d払い:取扱高 3兆4,000億円(2024年度)

2024年度におけるd払いの取扱高は3兆4,000億円にのぼり、前回と比較して2兆1,440億増加(+170.7%)とかなり大幅な成長を遂げている。

au PAY:取扱高 3兆7,496億7,800万円(2024年 eccLab推測)

au PAY単体での取扱高は公式で発表されていないため、キャッシュレス推進協会が発表している2024年度のコード決済利用金額合計18兆6,551億1600万円と、MMD研究所による普段利用しているコード決済のアンケート結果を利用し、取扱高をeccLab独自で予測する。普段利用しているコード決済のアンケートにおいて、au PAYの利用者は全体の20.1%であった。そこで、18兆6,551億1,600万円の20.1%である3兆7,496億7,800万円が2024年のau PAYの取扱高とする。前回と比較すると2兆9,413億1,800万増加(+364.1%)していた。

メルペイ:取扱高 1兆7,722億3,600万円(2024年 eccLab推測)

メルペイについても株式会社メルカリから取扱高については発表がない。そこで、キャッシュレス推進協会が発表している2024年のコード決済利用金額合計18兆6,551億1,600万円と、MMD研究所による普段利用しているコード決済のアンケート結果を利用し、取扱高をeccLab独自で予測する。普段利用しているコード決済のアンケートにおいて、メルペイの利用者は全体の9.5%であった。そこで、18兆6,551億1,600万円の9.5%である1兆7,722億3,600万円が2024年のメルペイの取扱高とする。前回は6,613億8,000万円だったため、1兆1,108億5,600万増加(+168%)していることになる。

ファミペイ:取扱高 1兆9,774億4,200万円(2024年 eccLab推測)

ファミペイについても取扱高については公表されていない。そこで、キャッシュレス推進協会が発表している2024年のコード決済利用金額合計18兆6,551億1,600万円と、MMD研究所による普段利用しているコード決済のアンケート結果を利用し、eccLab独自に取扱高を予測する。普段利用しているコード決済のアンケートにおいて、ファミペイの利用者は全体の10.6%であった。そこで、18兆6,551億1,600万円の10.6%である1兆9,774億4,200万円が2024年のファミペイ取扱高とする。前回は2,204億6,000万円だったため、1兆5365億2200万円増(+797%)となっておりアカウント数と同じく大きく伸長していた。

ECサイトでのコード決済利用

続いて、ECサイトにおけるコード決済の利用状況について見ていこう。

2025年5月にSBペイメントサービス株式会社が行った「【2025年度版】6回目となる決済手段の

EC利用実態調査結果を公開」によると、ECサイトで物品、デジタルコンテンツ・サービスを支払う際の決済手段として、クレジットカードに続いてPayPayがランクインしていた。この調査は2018年度、2020年度、2021年度、2022年度、2024年度に続き、今回が6回目となっているが、クレジットカードは年々減少している反面、QRコード決済サービスの利用者は増加しており、ECサイトにおいてもコード決済の利用が拡大していることがわかる。

各ECサイトでのコード決済導入状況

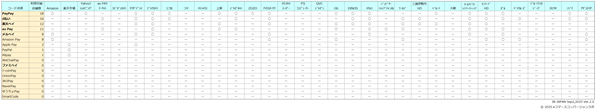

今回の記事で取り上げたコード決済サービス6社を中心にECでの普及状況を測るためコード決済17サービスの導入状況を、国内の4大ECモール(Amazon、楽天、Yahooショッピング、au PAYマーケット)に加え、2024年ネット販売売上から上位30社(この中にAmazonが含まれていたため合計33サイト)をピックアップし、コード決済の導入状況を調査した。

※ダウンロードデータに当調査データも含まれます。

全体として、PayPayが最も普及率が高く、33社のうち18社で導入されている。この背景として、今回の調査で明らかとなったがPayPayは圧倒的にユーザー数が多く、その分利用頻度の高さが他より多いと考えられる。さらに、PayPayは店舗側が支払う決済手数料が1.60%~(PayPayマイストア ライトプラン加入の場合)と他サービスと比較して低く、多くの店舗が導入しやすいという影響もあるだろう。

また、前回d払いと楽天ペイは同率だったが、今回はd払いが16社、楽天ペイが12社と差がみられ、4位以降は僅差でau Pay、メルペイとAmazon payが同率で続く形となった。

他にもiPhoneユーザーなら誰でも活用できるApplePayや、世界中にユーザーがいるPayPal、中国で多く利用されているAlipayを導入している企業も少数だが見られた。このことから、既存ユーザーが多いことや手軽に利用を開始できることが、コード決済サービス導入の決め手となるのかもしれない。

コード決済市場のトレンドまとめ

このように、コード決済は、実店舗での急速な浸透はもちろん、ECサイトにおいてもその存在感を増してきている。ただ、浸透には大掛かりな営業活動が必要となるため、徐々に浸透度に差異が生じてきている状況だ。また各社はポイント制度や自社クレジットカードとの連携などを実施することで、グループ内の既存サービス利用者がコード決済も活用しやすい環境を作り出しているが、そろそろその活動も頭打ちになってきている。今後はコード決済サービスの淘汰が徐々に進んでいくのではないだろうか。