EC業界で取り組もう、災害対策・復興支援

東日本大震災のような巨大地震だけでなく、近年の日本では様々な災害が発生しており、実効性の高い災害対策が求められている。これまでは、国や地方自治体が中心となってそのような対策を進めてきているが、EC業界でも様々な取り組みが行われている。そこで今回は、EC業界での取り組みや、海外での取り組みなどを見ていき、災害対策・復興支援のために、EC業界が出来ることを考えていく。

民間企業による災害対策

まずは、民間企業による取り組みを2つ紹介していこう。

災害用自販機

伊藤園などが提供する自販機には災害時用自販機があり、災害時に専用キーを回すことで商品の無償提供モードに切り替わる「バッテリー内蔵型モデル」や、非常時に電子機器の充電ができる「充電用ハンドル付きモデル」など様々なタイプが存在する。

画像出典:災害時の自動販売機について

実際、能登半島地震において、避難住民が災害支援型自販機から飲料を確保したという。一方で、専用キーを回す方法では、通電していてかつ職員がいないと開けられないため、停電時や職員がいない場合に作動させられず、支援の意味をなさないこともあった。この事例から、停電時も作動し、遠隔操作できる自販機の導入が検討されている。

<参考>

自販機 災害時どうすれば?災害支援型には複数のタイプが…

災害対応ベンチ

街中のベンチには、腰掛部分を開けると炊き出し用かまどになっていたり、防災用品が収納されている「災害対応ベンチ」が存在する。

画像出典:防災かまどベンチ

しかし、これらのベンチはまだ認知度が高くないため、いざという時には活用されないことも多く、付近に看板を設置するなど機能を周知するための工夫が必要とされている。

これらの事例から、街中には平常時に使用できるものに災害対策が施されていても周知不足で利用されていないことや、遠隔操作ができず災害時に利用しやすい仕様になっていないなどの課題が浮き彫りになっている。

EC業界における取り組み事例

続いて、世界各国でEC業界における災害対策について、日本と海外に分けてそれぞれ見ていこう。

日本における取り組み

応援消費の広告

熊本地震の際、被害状況をSNSで発信していた熊本のショップを応援するために、そのショップの商品を広告付きで最上列に並べる工夫がなされた。このような応援消費をECが促す取り組みは、災害現場の経済的復興に非常に有効な手法である。さらにECで寄付金を集めた事例や、ECナビポイント募金と称してクラウドファンディングが行われた事例もある。

<参考>

「makeshop byGMO」、9月1日の防災の日に向けECの注文と防災・災害の関連性を調査

被災地を応援ほしいものリスト(Amazon)

東日本大震災から始まったAmazonと自治体の共同支援である「助け合おうNIPPONプロジェクト」の取り組みが、Amazon上での「被災地を応援ほしいものリスト」である。各避難所が作成した必要な物資のリストを公開し、他地域の顧客がそのリストから選んで購入して物資を現地に届ける仕組みである。これは、あらかじめ自分のほしいものを登録しておくことで他の人に知らせる、プレゼントを贈る際に利用されていたサービスを災害向けに活用したものである。

画像出典:Amazonでできる被災地支援。本当に必要なものを届けられる「被災地を応援ほしい物リスト」の使い方

これにより、不要な物資の配送で物流を滞らせることなく、個人が現地に直接支援できる仕組みとなっている。東日本大震災以降、熊本地震や豪雨、台風、能登半島地震などにおいてもこの支援が続けられている。

災害募金支援(楽天・メルカリなど)

楽天では災害対策支援募金を集め、特定非営利活動法人を通じてお弁当やお風呂の提供を行っている。また、メルカリは「メルカリ寄付」により、石川県と連携して能登半島地震において募金をホームページで集めたり、UNICEFを通してガザ地区への募金支援を行っている。

海外における取り組み

Disaster Relief Hub(米国・Amazon)

米国Amazonでは、災害支援物資を保管し、自然災害で被災した人々へ迅速かつ効率的に支援物資を届ける取り組みを行っている。災害用支援物資を倉庫に約50種類、合計1万5,000点保管しており、Amazonコミュニティを通して保管物資を各国へ寄付し、被災した地域をグローバルに助け合うというものだ。この仕組みは日本にも上陸しており、2023年5月に兵庫、同年9月に相模原で開始されている。

画像出典:東日本エリア初となるAmazon 災害支援物資の保管拠点「Disaster Relief Hub」を、神奈川県相模原市のAmazonフルフィルメントセンターに開設

スマートシティを活用した災害対応(中国・Alibaba)

Alibabaは、多岐にわたる災害支援を行っている。例えば、豪雨災害において市内の各病院の空きベッドなどの状態から救急車に患者の搬送先を指示するシステムの開発や、救援擁護情報掲示板により情報を整理するシステム、地図上に指定された浸水ポイントをタップすると被災者が詳細情報を書き込めるシステムなどだ。また、オンライン問診サービスなども行っている。

画像出典:河南省大水害の復旧支援に活用された中国IT企業のスマートシティソリューション

ドローン配送(中国・JD.com)

京東(JD.com)では、配送におけるドローン活用に取り組んでいる。すでに5kgの貨物を積載したドローンのエベレストへの飛行テストに成功しており、広大なためにインフラの整備が不十分なチベット高原への配送や、捜索救援活動に活用することを目指している。

画像出典:中国大手EC&小売インフラカンパニー京東(ジンドン)集団【JD.com】中国国内初・エベレストでのドローン飛行に成功 高原地帯の物流配送や災害時の捜索救難活動・物資補給手段等で活用

台湾地震における対応

2024年4月3日に台湾東部でマグニチュード7.4の地震が発生したが、この時の台湾政府およびNGO、慈善団体の連携によるスムーズな対応が話題となった。地震発生の1時間後にはLINEグループで市と各支援団体の間で必要な物資確認のための情報交換が行われ、2時間後にはテントを設置し、3時間後には被災者を受け入れたという。

さらに、AIを活用した落石検知警告システムで線路の状況を素早く把握したことで、地震発生翌日には鉄道が再開し物資輸送が可能になった。交通機関の連携により飛行機や高速バス、フェリーの増発が行われ、地震発生当日には運賃無料のシャトルバスが運行を開始した。このような素早い対応を実現した理由として、市と各支援団体が地震発生前から物資のニーズを共有するための情報網をあらかじめ用意していたことと、支援が重複しないよう行政が各支援団体の役割を把握していたことが挙げられる。

<参考>

【台湾地震】迅速な避難所整備なぜ? “今こそ恩返しを”広がる支援

台湾地震、「鉄道のスピード復旧」なぜできたのか

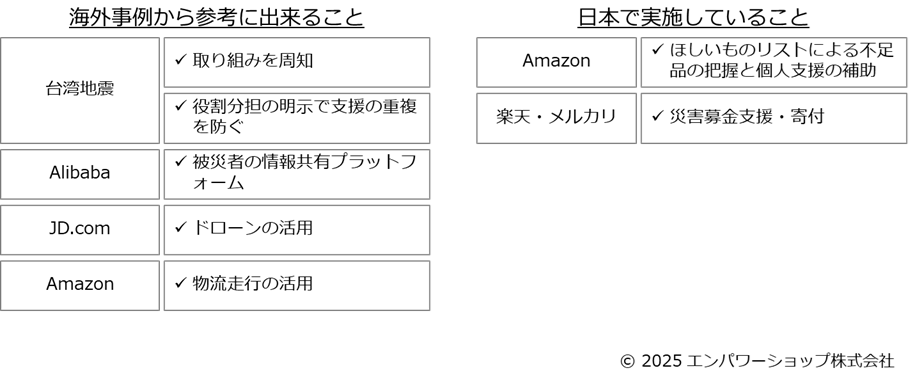

海外の事例と日本の比較

ここまで紹介したように、海外の取り組みでは、日本では取り組むことが出来ていない視点の内容も多い。海外での取り組みからどのようなことが学ぶことが出来るだろうか。

台湾地震への素早い対応から、政府の取り組みも含め日本が行っている災害対策を周知させるだけでなく、政府や交通機関とEC業界が事前に連携しておくことや、役割分担で支援の重複を防ぐ必要があることがわかる。また、Alibabaの救援擁護情報掲示板にみるように、被災者の情報共有プラットフォームとそれに基づいたEC業界のスムーズな対応が有効である点にも注目すべきだろう。

さらに、京東やZiplineのようなドローンの活用も、素早い物資供給のために必要となる。ドローン活用は各国で実施されており、例えばアメリカのセブンイレブンはドローンによる商品配送を、トルコは台湾地震の際にドローンで救助隊を送っている。日本ではまだ自由なドローン飛行が許可されていないが、薬や血液、生理用品、粉ミルク、おむつなど、軽量かつ緊急性の高い物資の運搬のために、災害時のみドローンを許可する特別対応も考えられる。

また、Disaster Relief Hubのように政府が各地の要となる場所の物流倉庫を災害用指定物流倉庫とし、緊急時に使用できるようにすることで、災害が起きた際は各自治体の指示を待たず即時配達できるような仕組みを構築することも有効である。ドローンの配備などの面で課題はあるものの、この方法であれば災害がない場合は日用品として販売することができるため、災害用物資の在庫を無駄にすることなく有効活用できるはずだ。

災害対策と支援に関する提言

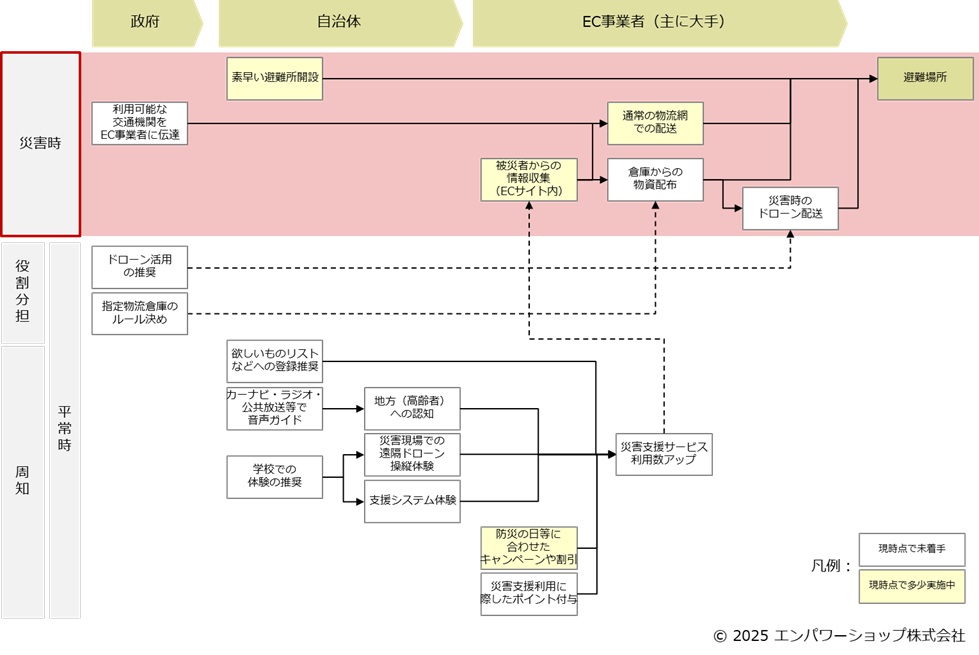

EC業界が災害時にできる最も重要なことは、避難場所へ円滑に物資供給するための支援であろう。ただし、EC業界だけの取り組みでは限界があるため、EC事業者と政府や地方自治体が協力して役割分担や災害支援の周知などに取り組む必要がある。

避難場所への物資供給

避難場所に素早く物資を届けるための政府の役割として、ドローン活用の推進と指定物流倉庫のルール決めが挙げられる。指定物流倉庫とは、前述した米Amazonの事例にあったような物流倉庫の活用法のひとつである。その後EC事業者が倉庫からの物資提供とドローン配送を行うことで、地方自治体が開設した避難場所にいち早く必要物資を届ける。その際、避難場所や被災者が必要としている物資を把握するために、EC事業者がWebサイトで情報収集を行うことも重要になってくる。情報収集の一例として、Amazonのほしいものリストなどへの登録を地方自治体が推奨するといった方法が考えられるだろう。しかし、日本ではまだドローン配送が一般的ではないため、物流に制限のある山岳地帯などから導入し、日常的に利用できる環境を整えていくことが重要である。

災害支援対策の周知

いざという時に個人が災害支援を有効活用して最善の選択ができるようになるためには、防災に関する情報が日常的に目に入るような環境の整備と、スムーズな物資供給の実現が必要だ。そのためにEC業界で支援できることが、「周知」の部分である。

また、自治体の役割として、カーナビ・ラジオ・公共放送などを活用した地方や高齢者の認知度向上のための音声ガイド、学校でのドローン操縦体験や欲しいものリストなどの支援システム体験で学生の認知度を上げることが考えられる。さらに、一般のEC利用者に働きかけるために、防災の日などに合わせたキャンペーンや割引、災害支援利用に際したポイント付与なども有効だろう。また、災害用自販機の場合、一定期間だけ無償提供の水を受け取れる体験ができるようにするなどで、実際の使い方を知ってもらえるようになる。これらの方法で災害支援サービスに触れる機会を増やすことで、災害時にもサービスを活用しやすくなるはずだ。

災害用ECサービスを開設するにあたっては、日常的に使えるシステムにすることが重要である。災害支援は災害時に活用する手段として国民に広く認知されることで、いざという時に活用できるようになる。そのため、災害支援用に新たなページを作成する場合、ユーザーが普段から目にするページに災害支援ページへの導線を追加するなどして、ユーザーが存在に気づきやすくするような工夫が求められる。

EC業界で災害対策・復興支援を行っていくために

災害後の復興支援は、地震大国の日本において重要な問題である。EC業界ができる災害対策として避難場所への円滑な物資供給の支援があり、そのためには物流倉庫の災害時の有効活用、Webサイトでの被災者からの情報収集、サービス体験の提供などによる災害対策の認知度向上が必要になってくる。そして、これらの取り組みはEC事業者だけでは限度があるため、政府や地方自治体と連携して行うことが望ましい。支援の重複を避け、過不足なく物資を届けるための役割分担にも着目し、災害支援サービスを組み立てていくようにしたい。