国内3大ECモールの公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nintは、経済産業省の調査と結果とNint独自の分析により、2024年日本EC市場規模とEC化率の最新動向について調査した。

日本のEC市場における3大モール(楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング)の状況

Nintの推計データによると、2024年における楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの3大ECモールの流通総額は約11.2兆円に達し、前年比13.0%増という高い成長率を記録した。これは、物販系EC市場全体の成長率の3倍を超える数値となっている。この結果、物販系EC市場全体の15.2兆円に占める3大ECモールのシェアは73.7%に達し、日本のEC市場の成長において、大手プラットフォームの存在感がより一層強まってきている。

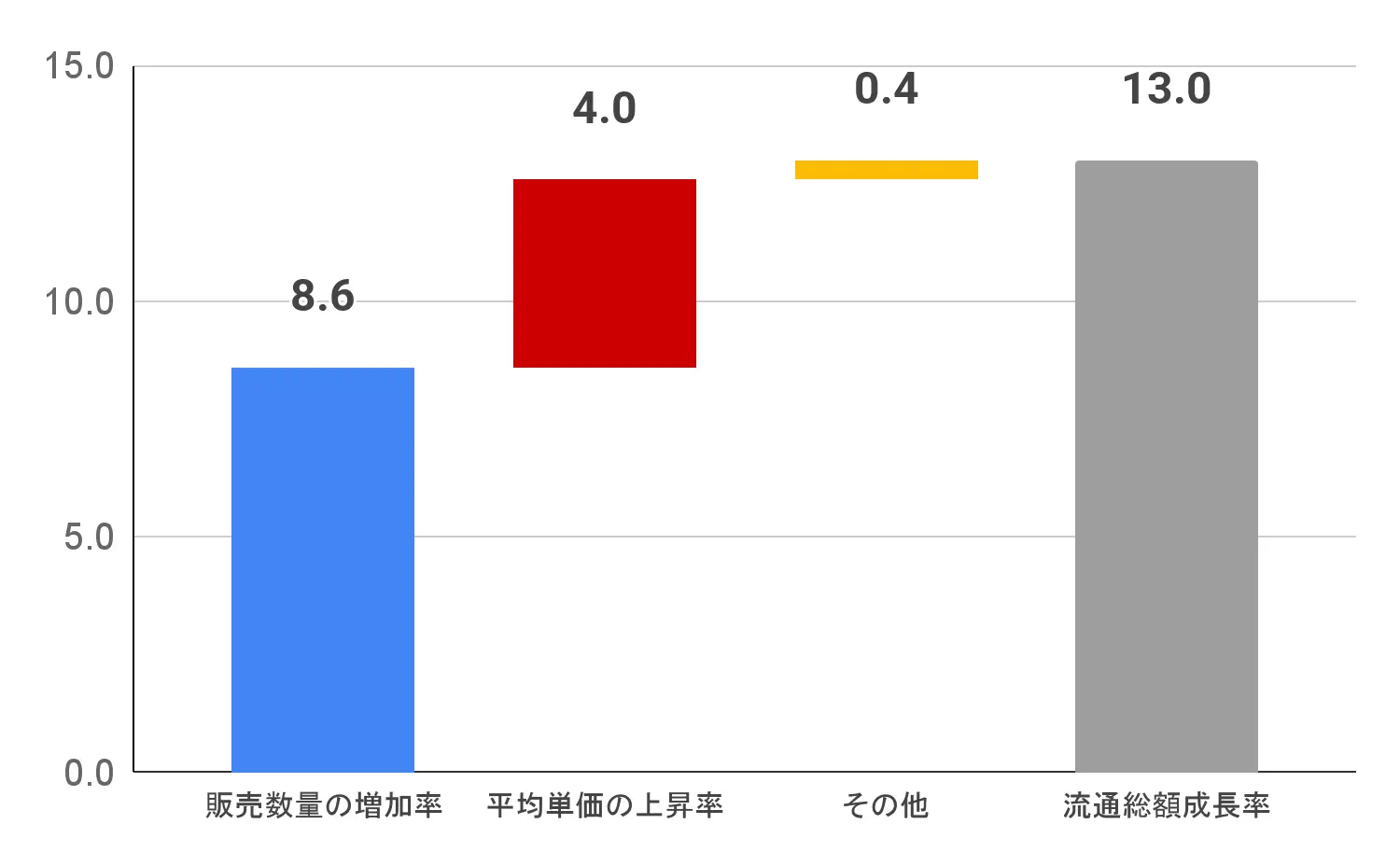

では、この力強い成長は何によってもたらされたのか。Nintでは今回、この成長を「販売数量」と「平均単価」の2つの要素に分解し、その構造を分析した。その結果、成長率13.0%のうち、販売数量の増加による影響が+8.6ポイント、平均単価の上昇による影響が+4.0ポイントであることが分かった。これは、昨今の物価上昇や高単価商品への需要増加による単価増が成長の一因であることは事実であるものの、それ以上に「ECでモノを買う」という消費行動が量的に拡大していることが明らかとなった。

ジャンル別に見るEC市場での成長

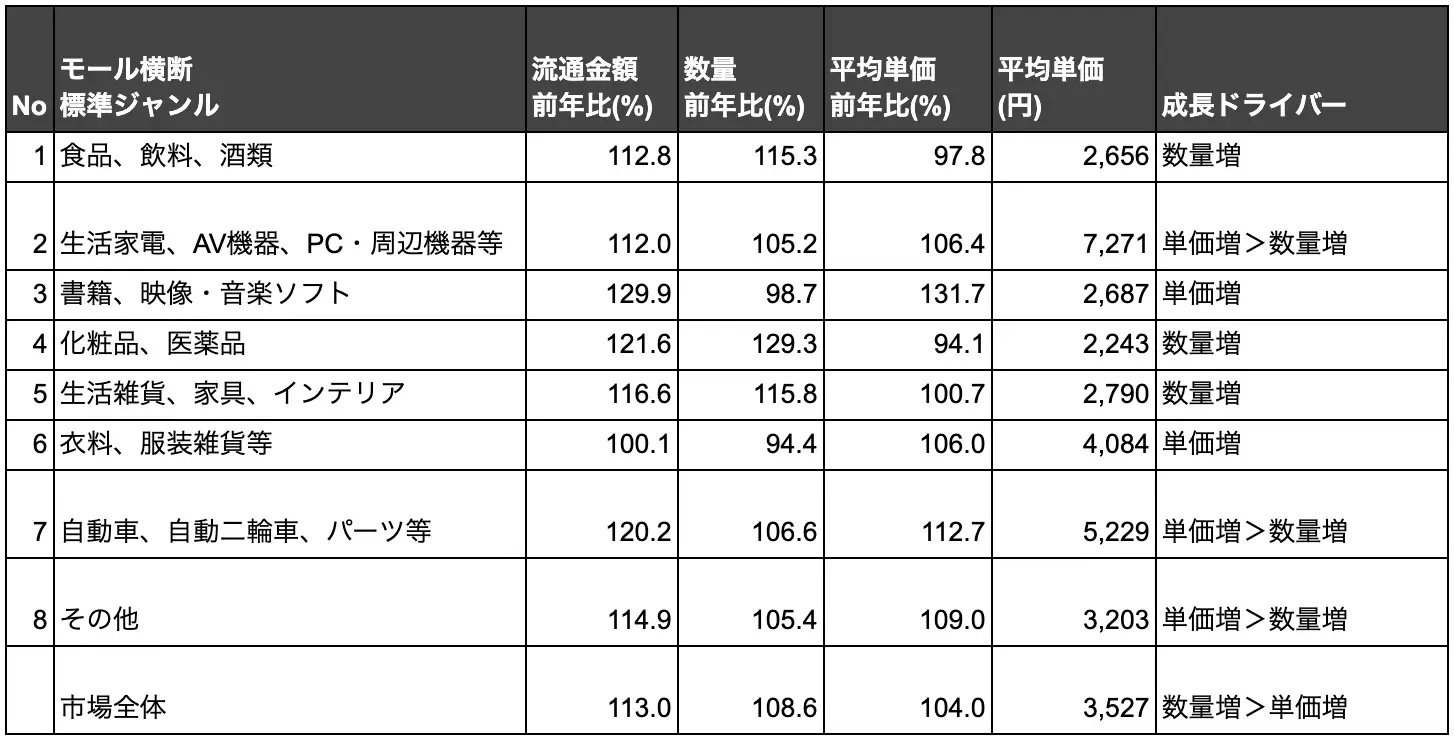

ジャンル別にEC市場の成長を見ていくと、「食品、飲料、酒類」での数量が増加していた。これはECでの購入が日常化したことによる「販売数量の増加」が大きく関わっていると考えられる。また、メーカーによる値上げはあったものの、消費者は比較的低単価の商品を選んで購入しているようだ。

「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」においては、高価格帯商品の需要増と数量がどちらとも増加していた。特に単価がより増加傾向にあったことから、より高機能・高性能な製品への需要が活発化し、「平均単価の上昇」をもたらしつつ、消耗品の購入も進んでいることが分かった。

「化粧品、医薬品」は、専門ショップの拡大など裾野が広がり「販売数量」が大きく増加し、高い成長率を記録した。

このように、ジャンルごとに成長のメカニズムは異なるため、自社が属するジャンルの特性をデータで正しく把握することが、戦略を立てる上で不可欠といえるだろう。

日本EC市場の二極化

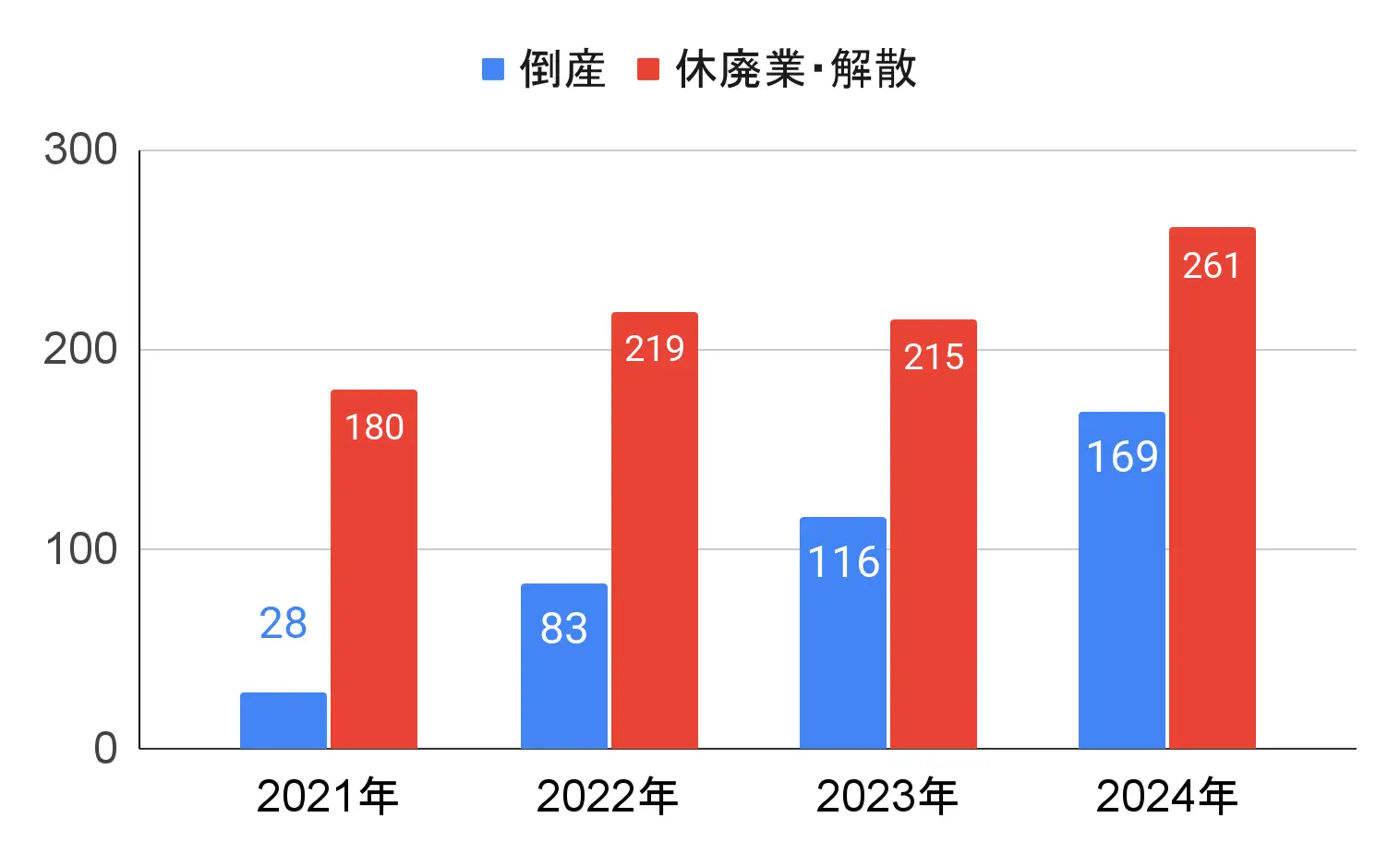

3大ECモールが力強く市場を牽引している一方で、東京商工リサーチの調査によると、2024年のネット通販事業者の倒産は261件と前年比21.3%増に達し、過去最多を記録した。また、特筆すべきなのは、倒産した企業の多くが負債額5千万円未満・従業員数5人未満の小規模事業者である点だ。

このことから、参入障壁の低下による競争の激化やコスト増といった環境下で、画一的な価格争いや広告施策に陥ってしまった事業者が採算悪化から淘汰されやすい状況がうかがえる。さらに、Nintの分析が示すような「数量×単価」といった複雑な市場構造の変化に柔軟に対応できたかどうかが、明暗を分ける一つの要因となっている可能性も考えられる。加えて、Nintのデータでは大手メーカーと大手店舗の組み合わせや、メーカー直販の公式ショップが売上を増加させているデータも確認しており、流通構造が変わりつつある状況だ。

まとめ

EC市場では3大ECモールが大きく成長を続けているものの、実際は「数量×単価」を軸とした複雑な成長構造の中で最終消費者と向き合わなくてはならないことに加え、競争などを背景に、厳しい状況に置かれる事業者も少なくないという二極化の側面が明らかとなった。

このような状況下で、EC事業者が感覚や経験則だけに頼って事業を継続するのは極めて困難で、体力のある大手と価格だけで勝負するのではなく、データに基づいて自社の勝ち筋を発見し、戦略的な意思決定を行うことが、これからの市場で生き残るための重要な鍵であるといえる。さらに、市場や競合の動向をデータで正確に把握し、消費者のニーズの変化を捉え、自社の強みを活かせる領域を見極める。こうしたデータに基づいたアプローチこそが、激しい競争環境を勝ち抜くためには必要となってくるだろう。

Nintは、EC市場の透明性を高めるデータを提供することで、すべてのEC事業者がデータに基づいた最適な意思決定を行えるよう、これからも支援を続けていくとのこと。

出典元

株式会社東京商工リサーチ 「市場拡大も競合・コスト高でネット通販の苦戦が鮮明 「無店舗小売業」の倒産、休廃業・解散は過去最多」