ECサイト構築・運用に活用出来る全8種の補助金制度を徹底解説

企業のデジタル化支援の一環で、ECサイトを構築・運用するための補助金制度が増えてきている。企業としては、ECサイトを構築・運用する際には、このような補助金制度は可能な限り活用していきたいと考えるのが当たり前だろう。しかし、それらの補助金は条件や申請方法なども複雑で分かりにくい部分も多い。そこで今回は、ECサイトを構築・運用するための補助金について、活用することが可能な9つの補助金制度を紹介し、その特徴や注意点を解説していく。

当記事で紹介する全補助金の各種詳細データ(エクセル版)はこちらからダウンロードできます。

※ログインして頂くとデータをダウンロードすることが出来ます。

※アカウント作成する方は、作成後再度このページへアクセスしてダウンロードしてください。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

ECサイト構築に利用できる代表的な補助金

ECサイトを新たに構築する場合を含んだ、IT導入で利用出来る代表的な補助金は「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「各自治体によるIT補助金」の3つだ。

「事業再構築補助金」

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換による新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靭化やこれらの取り組みを通じた規模拡大を目指す中小企業などの支援を目的として、国が一部費用を負担してくれる補助金だ。ただし、全面的にECサイト構築を支援している制度ではない点と、事前着手制度の廃止により交付決定前に事業を開始した場合は対象外になる点には注意が必要である。

・補助対象者:日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等

・補助金の設置枠

- 成長分野進出枠(通常類型)

ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援するもの。

- 成長分野進出枠(GX進出類型)

ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援するもの。

- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援するもの。

・補助率:最大3/4

・対象要件:それぞれ設置されている枠ごとに詳細は異なるが、一部を除いた大半に共通して示される要件は以下の3つだ。

- 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

- 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること

- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員1人当たり付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加の達成

今回の要項では異なるが、第9回公募では「コロナ禍以前と比較して売り上げが減少していること」が全ての枠に共通する必須要件になっていた。新たな公募が開始される度に、社会情勢の変化に応じて要件の詳細も変更される可能性が高いため、申請の際は注意が必要だ。

・申請方法:電子申請システムのみ

・応募期間:第13回、令和7年1月10日~令和7年3月26日まで

・補助金額:最大1億円、最小100万円

・採択率:20~30%程度

冒頭に挙げた4つの補助金の中で、支給額が最大1億円(短期に大規模賃上げを行う場合は1.5億円)と金額が大きいのが特徴だが、申請が可能になる条件が他の補助金と比較して多く、敷居が高いことがわかる。また、申し込み数に対して補助金を受け取ることの出来る数を表す採択率も、第10回までは40~50%程度だったが第11回以降は20~30%程度に低下しており、他の補助金と比較して低い傾向にある。審査の見直しにより条件が厳しくなったため、経営に打撃があり、事業転換等を余儀なくされている中小企業の場合はリスクが大きくなってしまう可能性が高いだろう。

「小規模事業者持続化補助金」

小規模事業者持続化補助金は今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するために、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する補助金だ。物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入などに対応できるよう、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としている。

・補助対象者:日本国内に所在する小規模事業者

・補助金の設置枠

- 通常枠

小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓などの取り組みを支援するもの。

- 賃金引上げ枠

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者を支援するもの。

- 卒業枠

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者を支援するもの。

- 後継者支援枠

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者を支援するもの。

- 創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者を支援するもの。

・補助対象となる経費の内容:機械装置等費、広報費、Webサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

・補助率:最大3/4

・対象要件:補助対象者の条件は以下の3つだ。

- 小規模事業者であること

- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

「小規模事業者」は従業員数によって定められ、事業終了まで小規模事業者であることが原則となっているが、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業は対象外となっている点には注意が必要だ。

・申請方法:オンライン申請

・応募期間:令和7年5月1日~令和7年6月13日まで

・補助金額:最大200万円、最小50万円

・採択率:40%程度

補助対象となる経費の内容でみると、3点目のWebサイト関連費が該当する。主な内訳は「WebサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費」とあるが、Webサイト関連費は全体の1/4(最大50万円)が補助上限となっており、Webサイト関連費のみの申請はできない。また、第14回までの採択率は50~60%程度で比較的申請しやすい補助金として知られていたが、第15回以降は40%程度に低下しており、競争率が上がっている点にも注意が必要だ。

「各自治体によるIT補助金」

補助金の詳細は各自治体によって異なるが、その多くが中小企業・個人事業主の販路拡大等の取り組みにかかる費用を補助・支援するために設けられている。国が実施している補助金と比較すると、採択件数や補助額は少ない場合が多いが、その分申請要件が少ないなど敷居が低くなっている場合が多い。

ECサイト運用のための設備投資に利用できる補助金

企業がECサイトを運用する際には、周辺機器や設備、ソフトウェアなどを整える必要がある。そのため、ここでは直接的にECサイトを構築する支援ではないものの、設備投資に関連した補助金をいくつか紹介する。

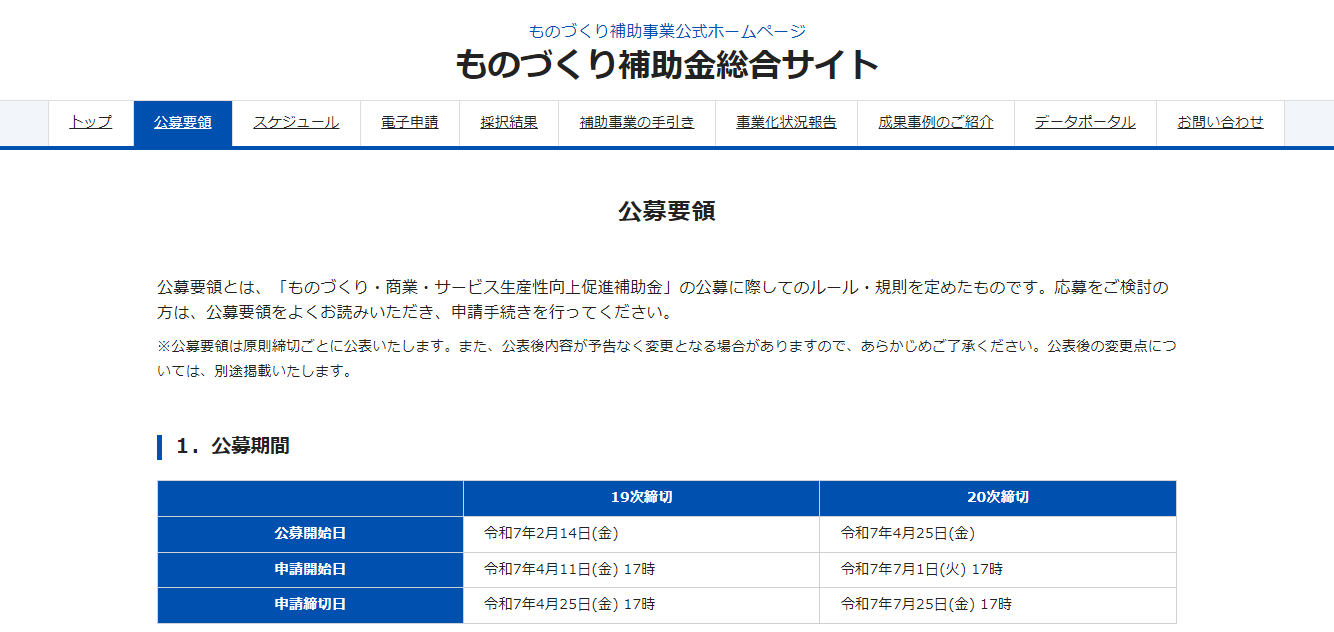

「ものづくり補助金」

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者などが今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資などを支援する補助金だ。

・補助対象者:中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部

・補助金の設置枠

- 製品・サービス高付加価値化枠

革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資などを支援するもの。

- グローバル枠

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資などを支援するもの。

・補助対象となる経費の内容:機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費

※グローバル枠のみ、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費を適用可能

・補助率:最大2/3

・対象要件:補助対象となる事業の条件は以下の3つだ。

- 付加価値額の増加(複利で3.0%以上増加)

- 賃金の増加(給与支給総額を複利で2.0%以上増加、または1人あたり給与支給総額が所定の水準以上)

- 事業所内最低賃金水準(事業実施事業所の最低賃金を都道府県の最低賃金より+30円以上)

そのうえで、従業員が21名以上の場合は、従業員の仕事・子育て両立支援に関する「一般事業主行動計画」の策定・公表を行うことが求められている。

・申請方法:電子申請システム

・応募期間:令和7年4月25日まで

・補助金額:最大3000万円、最小100万円

・採択率:30~50%程度

ものづくり補助金は、中小企業が新たな事業や現行の事業の生産性を向上させるのに適した補助金といえる。補助額が最大3000万円・補助率が最大2/3と他の補助金より金額が比較的大きいことと、枠が整理されており補助対象となる経費の内容が細かく示されている点から、事業内容に沿った申請がしやすいのではないかと思われる。しかし、採択率は以前の60%程度から30~50%程度に低下しており、対象要件の「賃金の増加」も以前は1.5%だったものが2.0%に増加しているため、競争率や条件はやや厳しくなっている。現在ではECサイトの構築が対象となる枠がないため、革新的な新製品・新サービス開発に必要な設備を整える場合に利用するか、海外展開に必要な工程や原材料費が対象となっていることから、小売業などが用途に合わせて利用するのがいいだろう。

「業務改善助成金」

業務改善助成金は、生産性向上に資する機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練といった設備投資などを行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を支援する助成金だ。

・助成対象者:中交付小企業・小規模事業者

・助成金の設置枠:特になし(助成対象者であれば人数や最低賃金の上げ幅によってそれぞれ助成金が適用される)

・補助対象となる経費の内容:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費

・助成率:最大4/5

・対象要件:助成対象となる事業の条件は以下の3つだ。

- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)

- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

・申請方法:郵送または電子申請システム

・応募期間:令和7年1月31日まで

・助成金額:最大600万円、最小30万円

・採択率:情報なし

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を引き上げるための制度であるため、労働者がいない場合は助成対象とならないので注意が必要である。

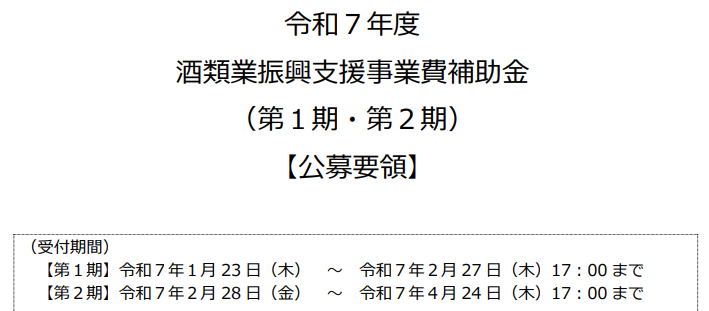

「酒類業振興支援事業費補助金」

酒類業振興支援事業費補助金は、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開、国内外の新市場開拓などの意欲的な取り組みを支援する助成金だ。日本産酒類の輸出拡大および酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としている。

・補助対象者:酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む)、または酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループが対象。

・補助金の設置枠

- 海外展開支援枠

日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するための事業を支援するもの。

- 新市場開拓支援枠

酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するための事業を支援するもの。

・補助対象となる経費の内容:設備等費、謝金、旅費、借損料、通訳・翻訳費、会議費、広報費、委託費、外注費、マーケティング調査費、産業財産権等取得等費、展示会等出展費、雑役務費、原材料等費、設計・デザイン費、出演料、運営費

・補助率:最大2/3

・対象要件:「海外展開支援枠」では特になし。「新規市場開拓支援枠」では、3~5年の事業計画期間において給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる事業計画を策定し、かつ、売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画を策定していることが求められる。

・申請方法:電子申請システム

・応募期間:令和7年4月24日まで

・補助金額:最大1,000万円、最小50万円

・採択率:40~50%程度

補助対象者が酒類事業従事者に制限されているため、その他の飲食店や小売業などでは利用できないのが難点であるが、その分申請数も少なく、各自治体による補助金と同様、敷居が比較的低くなっている点が魅力である。また、給与支給総額を増加させる等の要件は掲げられているが、補助金額が高めで補助対象となる経費の内容も充実しているため、販路の拡大や業務の効率化を目的として今後の事業を行う酒類事業者には最適な補助金と言える。

「IT導入補助金」

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者などの労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX化に向けたソフトウェアやサービスなどのITツールの導入を支援する補助金だ。

・補助対象者:日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人または個人

・補助金の設置枠

- 通常枠

事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入を支援するもの。

- インボイス枠(インボイス対応類型)

インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等の導入を支援するもの。

- インボイス枠(電子取引類型)

インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援するもの。

- セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援するもの。

- 複数社連携IT導入枠

複数の中小企業・小規模事業者等が連携して地域DXの実現や、生産性の向上を図る取り組みを支援するもの。

・補助率:最大3/4

・申請方法:オンライン申請

・応募期間:令和7年3月31日~最長6月16日まで

・補助金額:最大450万円、最小5万円

・採択率:60~80%程度

2023年までは「ECサイト制作」も対象だったが、現在では対象外となっている。しかし、インボイス枠の会計・受発注・決済ソフトなどの導入などで利用できる可能性があるため紹介しておく。枠にもよるが採択率が6~8割と高く、最大4/5の補助を受けることが可能で、申請すれば高い割合で補助を受けられるため、中小企業や小規模事業者が選択しやすい補助金だ。支援の目的が業務効率化やDX化、営業利益率の向上であるため、事業転換や事業開拓などの新規事業以外でも補助対象となる点が大きな特徴である。EC事業者に限らず、企業全体のIT導入障壁を取り除くものといえる。

その他の補助金及び援助制度

ECサイトの構築や運用とは少し異なるが、企業が新たな取り組みを行う際にそれを支援する制度が国から提供されている。以下に活用の可能性が高そうなものを紹介する。

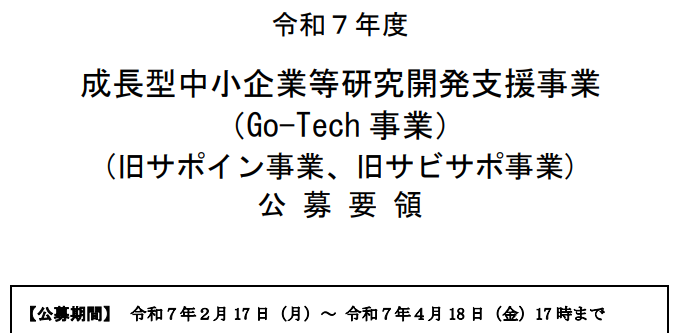

「成長型中小企業等研究開発支援事業」

成長型中小企業等研究開発支援事業は、中小企業などがものづくり基盤技術およびサービスの高度化に向けて大学・公設試等と連携して行う研究開発や、その事業化に向けた取り組みを最大3年間支援するもの。

・補助対象者:中小企業者等を中心とした共同体

・補助金の設置枠

- 通常枠

中小企業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針を踏まえて行う研究開発等を支援するもの。

- 出資獲得枠

高度化指針を踏まえて研究開発等を行う中小企業者等であって、補助事業開始から補助事業終了後1年までの間に、当該研究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者からの出資を受けることが見込まれる事業者を支援するもの。

・補助対象となる経費の内容:物品費、人件費・謝金、旅費、その他(外注費、印刷製本費、運搬費、クラウドサービス利用費など)、委託費、間接経費

・補助率:最大2/3

・対象要件:補助対象となる事業の条件は以下の3つだ。

- 中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の「2/3以上」である

- 研究開発を伴わない販路開拓のみの事業等でない

- 高度化指針に記載された内容に関する研究開発等の事業である

・申請方法:電子申請システム

・応募期間:令和7年4月23日まで(延長後)

・補助金額:最大3億円

・採択率:50%程度

成長型中小企業等研究開発支援事業は、企業が大学などと連携して研究を伴う事業を支援する仕組みであることから、他の補助金のように単なる販路拡大などで利用することは難しい。ただし、学術機関などと連携することによって、事業のデータ分析やマーケティングのための用途を見いだすことも可能だと考え、ここで紹介した。

当記事で紹介した全補助金の各種詳細データ(エクセル版)はこちらからダウンロードできます。

※ログインして頂くとデータをダウンロードすることが出来ます。

※アカウント作成する方は、作成後再度このページへアクセスしてダウンロードしてください。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

ECサイト補助金を活用し、運営構築をすすめるには

補助金は基本的に対象となる事業を行い、その後に申請をすることで給付される仕組みだ。そのため、事業にかかる諸経費は一度企業側が負担する必要があるため、注意が必要だ。さらに、補助金を申請するにあたって必要な書類は必ず複数あり、申請不備や申請漏れによって審査に落ちてしまう場合もあるので、細心の注意を払って書類の作成に臨むことが求められる。加えて、事業再構築補助金・IT導入補助金を中心として、多くの補助金制度には企業側が補助金を受け取った後に、事業の報告が必須となっている。その際に、申請時に提出した事業計画書と乖離していると、受け取った補助金を一部又は場合によって全額返金となるリスクがあるため、補助金を受け取ったあともケアすることが求められる。

ここで紹介した補助金制度の中で、活用の可能性のあるものを把握し、是非ECサイトの構築・運用の資金的な手助けになってもらえたら幸いだ。