中国とアメリカへの越境ECで注意・活用したい法制度

訪日観光客が増加し、メイドインジャパンの商品の人気がますます高まっている現在、売り上げを増やすため、海外への進出を考えるEC事業者は多いはずだ。日本のEC事業者が海外に展開する場合、まずはじめに思いつく展開先の候補は、中国やアメリカではないだろうか。経済産業省の「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告」によれば、中国やアメリカは世界の中でもEC市場規模が非常に大きく、日本からの越境ECにおける消費額の上位2カ国となっており、それぞれ日本からの越境EC市場規模は2兆4,301億円、1兆4,798億円となっている。一方で、世界という観点で見ると、ソーシャルネットワークやメディアの拡大で消費者と提供者の関係は多様化し、より複雑になっている。それに伴い法制度も日々更新され、変化している状況だ。そこで、今回の記事では両政府が実施している越境ECへの新たな法規制に焦点を当て、解説していく。

アメリカへの越境ECにおける注意点

始めに、アメリカへの越境ECについて、国の背景事情を踏まえて主な注意点について2つ触れていこう。

1つ目に、日本とは異なり、アメリカでは契約なしで共通認識を持つことは不可能という点だ。これは、アメリカの人口構成から考えると理解しやすいだろう。様々な人種が共存しており背景も歴史も異なるので、共通のルールが存在しない。そのため、アメリカでは契約で約束事を決めておくことが重要になる。2つ目は、連邦制度のため、州によって各制度に関する解釈が異なるケースが多い点だ。連邦制度は各州が地域に合わせた独自の法律や憲法を持つことで、国防や外交などの国家全体に関わる内容は連邦が統治する仕組みである。州によって各制度の解釈が異なることがあり、例えば日本の消費税に当たる売上税が7%の州もあれば、全くかからない州も存在する。このように州によって法律が大きく異なるため、アメリカではより詳細に規則を確認する必要がある。

次に、実際の法制度に基づき「販売規制」「税金」「消費者保護法」の3つの観点からECにおける注意点を見ていく。

アメリカの販売規制

アメリカへの越境ECは、品目によってそれぞれ異なる規制が存在する。具体的には食品・飲料(アルコールやタバコを含む)、化粧品や医薬品などが主にアメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration:FDA)によって規制されており、日本からの主要な輸出品はカバーされていると思われる。この背景には、米国の定めるバイオテロ法に基づいたFDA認証の取得の義務化がある。農林水産省の米国FDA規制の更新情報(2024年4月分)によると、規制情報の詳細は随時アップデートされており、栄養成分の表示項目や、化学汚染物質の輸出入に対する警告などが行われている。品目によって取得するライセンスや満たすべき条項も変わってくるため、適宜FDA公式サイトなどを参照して準備しておく必要がある。手続きが困難な場合は、専門のコンサルティングを受けることも検討するといいだろう。

<参考>

米国E-コマースビジネスにおける法的留意点

What does FDA regulate?

アメリカの税金

次に、輸出入の際にかかる税金について見ていこう。アメリカへの越境ECでは、消費税や関税など複数の税金がかかってくる。冒頭でも説明したように、アメリカでは各州が独立した法制度を持っており、それは税金にも適用される。これは日本とは大きく異なるため、注意が必要だ。以下では特に重要なものをピックアップし、解説していく。

関税

アメリカは取引国ごとに異なった関税を適用しており、それらは国土安全保障省(Department of Homeland Security:DHS)の中の税関・国境警備局(Customs and Border Protection:CBP)が管轄している。国ごとの内訳としては一般税率(NTR税率)、特別税率(FTA、GSPなど特恵税率)、法定税率(特定2カ国に対する税率)の3つに分類され、日本は基本的な品目に関して一般税率が適用される。ただし、一部の日米貿易協定内の対象品目に限っては、特別税率を適用するものとしている。さらに、各品目ごとに個別の税率が存在し、重量、体積もしくは個数に応じた従量課税、輸入価格を基準とした従価課税、両者を併用する併用課税が適用される。

これらは国際貿易委員会の提供する米国関税率表(United States Harmonized Tariff Schedule)によって規定され、各品目ごとに付与されているHSコードを参考に、USITCの提供する検索データベースで確認することができる。関税は基本的に消費者負担となるが、混乱を避ける目的で適切な表示が必要なため、こちらも入念な確認が必要だ。

<参考>

関税制度|米国

売上税

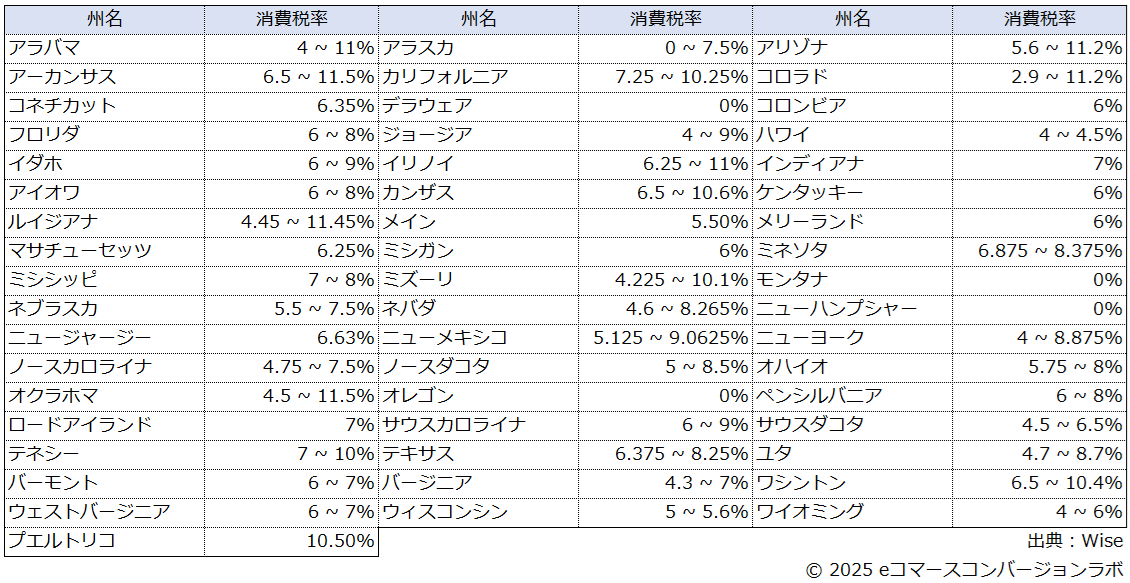

売上税(Sales Tax)は、日本の消費税に相当する。厄介なのは、日本のように全国で同じ税率ではなく、各州ごとに税率が異なる点だ。例えば、カリフォルニア州では7.25%~10.25%と州内の地域によって違いがあるほか、オレゴン州では0%となっている。従来は現地における小売業に対してのみ適用されていたが、2018年のアメリカ最高裁においてECであっても各州との間に「Economic Nexus(経済的な接点)」があるとみなされ、売上税の対象となった。例えばカリフォルニア州であれば、前年または当年の売上総利益が年間50万ドル以上の場合、州に売上税を納める必要がある。この条件は各州によって取引額と回数のそれぞれに基準を設けている場合があるため、必ず州ごとに確認する必要がある。

<参考>

Sales tax by state: Economic nexus laws

〈各州における売上税の例〉

出典:アメリカの消費税

アメリカの消費者保護法

最後に、消費者保護法に関する内容をまとめていく。アメリカは移民が多く、非常に多様な人種が混在しているため、日本における暗黙の了解のようなものは存在しない。そのため、契約や条項などに明記することが必要となる。以下では、どのようにして制定され、どのようにして具体的な対策を講じていくかについて解説する。

消費者保護法とは

消費者保護法は、連邦取引委員会(Fair Trade Commission:FTC)によって定められている。これは連邦の機関のため、国全体に適応されるのが特徴だ。FTCは「公正なeコマース」を定義しており、2016年4月にFTCが承認した経済協力開発機構(OECD)のガイドラインを参照している。消費者保護の形態には、FTCが定める法律の下にさらに州ごとの細かい規定があり、両者に従うことが必要となってくる。

中でも重要なのは、開示義務、データの保護、公正なマーケティング、障碍者向けの環境構築の4点だ。これら全てに共通しているのは、FTCが近年の技術革新を背景に、消費者と提供者の力関係が不均衡であるとみなしている点だ。ソーシャルメディアやインターネットの発達により両者の関係性は多様化し、従来の規制ではカバーしきれない範囲にまで及んでいる。FTCはそこに着目し、特に消費者が不利になることがないように、より厳格な基準の設定を目指している。

以下では、具体的な言葉の定義と背景、解決策に焦点を当てて解説していく。

情報開示義務

情報開示義務とは、消費者が商品を購入するうえで知らせるべき情報を適切に開示する義務のことを指す。使用用途や耐用年数、実際の見た目など、両者の認識に乖離があるケースは非常に多い。消費者が不利になることがないように、提供者側は取引において重要な情報を開示し、平等な関係のもとで正当な取引ができる環境づくりを行うことが重要だ。

データの保護

データの保護とは、消費者の個人情報を守り、データが漏洩しない安全なシステムを構築することを指す。消費者は住所やクレジットカード情報、氏名など様々な情報を提供して購入を行っているため、それらが外部に漏れない設計が不可欠だ。近年ではサイバーセキュリティに関する事案が増えており、大手企業のデータベースから消費者の口座情報や個人情報が漏洩するケースもみられる。ECにおいても当事者としての自覚を持ち、不備のない設計を心がけよう。

公正なマーケティング

公正なマーケティングとは、消費者を騙すような広告やセールスなどを禁止して、より良好な関係のもとで取引ができる環境を目指すことをいう。例として、誤解を招きやすい価格設定や他社を貶めるような比較広告、子供を対象とした不正確な情報の伝達などが挙げられる。以前に比べて多様なメディアが発達して消費者への訴求が容易になったが、消費者を保護するための規制も変化している。マーケティングもこれらの状況に応じて柔軟に変化させていくことが重要だ。

障碍者向けのサイト構築

自社のWebサイトにおいて、障碍を持つ消費者が閲覧できるサイト構築を目指すことも重要だ。障碍を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act:ADA)ではインターネット上のWebサイトも公的な場と解釈し、障碍者も利用できる環境を提供するよう呼びかけている。具体的には、文字や背景の色、動画への字幕追加、画像を代替するテキストの追加など、web content accessibility guidelines 2.0(WCAG 2.0)の基準に沿ったサイト構築が求められる。近年ではナイキやコンバース、ドミノピザなどの大手企業が訴えられるケースが増加傾向にあり、日本とは異なる多様な文化を背景としたアメリカならではの観点といえるだろう。

<参考>

米国における法的ビジネスの留意点

Terms & UseとPrivacy Policyの策定

開示義務とデータの保護においては、特にTerms & UseとPrivacy Policyの策定が重要になる。

Terms & Useは日本でいう「利用規約」に該当する。ECという事業形態の特性上、不特定多数の消費者と個別に契約することは不可能なため、このような約款を作成することが一般的だ。アメリカは契約社会であり、実際の訴訟などを含めたトラブルを想定しているため、日本の利用規約よりも分量・内容ともに圧倒的に充実したものになっている。日本国内で利用していたものを転用することはリスクが高いため、アメリカでの越境ECに向けた見直しが必要になるだろう。

また、利用規約が有効であるとみなされるには、消費者から「積極的同意(affirmative consent)」を得る必要がある。従来は、利用規約に「本サイトを利用することで利用規約に同意したものとする」という文章を記載する「ブラウズラップ契約(browse-wrap agreement)」が使われていた。これは、消費者が自主的な意思表示をしなくとも、Webサイト利用を継続することで同意したとみなす契約形態である。しかし、消費者がそれを読むとは限らず、裁判所もブラウズラップ契約に対して否定的であった。そのため近年では消費者の「積極的同意」として、「同意する」というボタンを消費者にクリックさせて同意を得る「クリックラップ契約(click wrap agreement)」を利用規約に記載することが求められている。

Privacy Policyは日本でいう「個人情報保護法」に該当する。米国では連邦レベルの個人情報保護法は存在せず、各州の限定的な法律にとどまっている。カリフォルニア州では現在、消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act:CCPA)適用されているが、2023年、CCPAで確立された消費者のプライバシーに関する権利をさらに強化したCalifornia Privacy Rights Act(CPRA)が施行され、提供者により多くの義務が課されるようになった。他の州を含む法律では、提供者がどのような形で消費者の個人情報を利用するかについての説明と、消費者から同意を得ることを義務づけている。このような背景を考慮したうえで、Privacy Policyを策定することが重要だ。

<参考>

米国における法的ビジネスの留意点

アメリカの訴訟事例

最後に、実際の訴訟事例を紹介していく。直近でも様々な訴訟が起こっているため注意が必要だ。

欧州委員会がTemuとSheinに対しデジタルサービス法の遵守に関する情報提供を要請

2024年6月、欧州委員会は、オンラインマーケットプレイスのTemuとSheinに対し、デジタルサービス法(DSA)の遵守状況に関する情報提供を正式に要請した。主な内容は、DSAの義務に関連する通知と行動メカニズム(ユーザーが違法な製品を通知できるシステム)、ユーザーを欺いたり操作しないインターフェースデザイン(ダークパターン)、未成年者の保護、推薦システムの透明性、販売者の追跡可能性、およびデザインの遵守に関するものだ。

米国がAdobeとAdobe幹部2名をオンラインショッピング信頼回復法違反の疑いで提訴

2024年6月、司法省は米連邦取引委員会(FTC)と共同で、アドビ社およびアドビ社の幹部2名に対し、オンラインショッピング利用者の信頼回復法(ROSCA)違反の疑いで民事執行訴訟を起こしたことを発表した。この訴訟では、Adobeは数百万人の利用者に対し隠れた早期解約料を課していることと、利用者に解約を思いとどまらせるために複雑で困難な解約プロセスを強要している可能性が指摘されている。

Temuがイリノイ州でデータ・プライバシー問題に関する集団訴訟に直面

2023年11月、イリノイ州のHagens Berman法律事務所は、イリノイ州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、バージニア州の7名の原告、および同様の立場にある無名の原告を代表し、Temuに対して訴状を提出した。この訴訟では、Temuが個人データを収集し、そのデータにアクセスするために欺瞞的で不謹慎な手段を用いて顧客のプライバシーを侵害していると主張している。原告側の弁護士は、専門家がTemuのアプリを検証したうえで「このアプリにはユーザーのデバイス上で悪質で危険なマルウェアやスパイウェア活動を実行するためのツールが意図的に搭載されている」とし、「Temuはデータの使用方法について人々を欺いている」と結論づけたと主張している。

<参考>

Popular online retailer Temu facing a class-action lawsuit in Illinois over data privacy concerns

オランダ消費者団体がGoogleをプライバシー侵害で提訴

2023年9月、オランダの2つの消費者団体が、Googleが大規模なプライバシー侵害を行っているとして同社を提訴した。消費者団体である消費者協会とプライバシー保護財団は、Googleが十分な情報提供や同意なしにユーザーのオンライン上での行動データや位置情報を収集していると主張している。Googleは、収集したデータをオンライン広告プラットフォームを通じて何百もの外部企業と共有しているとされ、このデータには健康状態や人種、政治的思想などの非常に繊細な内容が含まれているとのことだ。

<参考>

グーグルが「大規模なプライバシー侵害」 オランダ消費者団体が提訴

中国への越境ECにおける注意点

では次に、中国への越境ECについて、国の背景事情を踏まえて主な注意点を述べていく。

中国では従来、越境ECを通じて輸入する商品には、1件あたりの取引額が1,000人民元以下の場合は郵便物として「行郵税」が、1,000人民元以上の場合は関税と消費税を足した「総合税」が課税されていた。これは一般の輸入品にかかる関税の税率より低いうえ、税関で申告しなくても発見されないことが多いため、ほとんど申告されていない状況だった。さらには輸入許可を取ることなく、本来中国国内で購入できないはずの商品も購入できてしまっていた。これらの問題に対し中国政府は、2016年頃から越境ECに関する新たなルール「クロスボーダー電子商取引小売輸入税収政策に関する通知」や「入国物品輸入税の調整関連問題に関する通知」を設定した。これらには、越境ECで流通する品目を制限し、ECで輸入される物品から確実に税を徴収できるようにする狙いがあるとされている。

次に、実際の法制度に基づき「販売規制」「税金」「消費者保護法」の3つの観点からECにおける注意点を見ていこう。

<参考>

中国越境 EC 市場について

中国の販売規制

中国への越境ECでは、越境EC小売輸入商品リスト、通称「ポジティブリスト」に掲載された商品の販売が許可されている。ポジティブリストには、食品、飲料、靴、鞄、マタニティ、日用品、衣服、家庭用紡績品、家電、化粧品(スキンケア、ヘアケア、香水、マスカラ、口紅など)が含まれ、日本からの主要な輸出品はカバーされていると思われる。2022年にスキー用品、家庭用食洗機、トマトジュースなどの品目が追加されるなどアップデートが行われており、2022年時点の品目数は1,476となっている。

<参考>

中国越境EC市場について

越境EC輸入商品リスト改定、トマトジュースや家庭用食洗機など29税目を追加

中国の税金

中国への越境ECにおける税金では、関税が主な注意点となる。中でも他国と異なるのは、中国政府の税関システムと連携した越境ECサイトを用いることで、税制優遇を受けられる点だ。以下では、関税と税制優遇について詳細に解説していく。

関税

中国への越境ECでは、配送や通関の手続きが大きく分けて2つあり、それぞれ「保税モデル」と「直送モデル」と言われる。中国政府の税関システムと連携した中国企業の越境ECプラットフォームを使用する場合、一定量の商品を中国政府指定の保税区域の倉庫に保管しておくことができる。このケースで注文があった場合、通関、検疫手続きを行って発送することになる。これにより一括して中国へ輸送できるため、物流コストが軽減され、配送にかかる時間も短くなる。越境ECプラットフォームが税関のシステムとリンクしているため、税関が越境ECに関わる個別の商取引情報を把握できる仕組みだ。なお、直送モデルとは、販売者がその都度日本から配送するECサイトのことをいう。

税制優遇

中国政府の税関システムと連携した中国企業の運営する越境ECサイトでは、中国の個人が限度額内で商品を購入した場合、関税が0%、総合税が法定税率の70%に軽減される。限度額は1回につき5,000元以内、1年間で2万6,000元となっている。この越境ECサイトには先述の保税モデルと一部の直送モデルが含まれており、天猫、京東などの主要なECプラットフォームが税関と連携している。

〈軽減された「総合税」の税率の例〉

・未加工食品:6.3%

・加工食品:9.1%

・ワイン:17.9%

・ビール:9.1%

・フェイスマスク・シート状化粧品(15元/枚以下):9.1%

・フェイスマスク・シート状化粧品(15元/枚超):23.1%

・香水・スキンケア化粧品(10元/ml以下):9.1%

・香水・スキンケア化粧品(10元/ml超):23.1%

・一般服飾品:9.1%

・1万元以上の腕時計:28.9%(限度額を超えるので税額が高くなっている可能性がある)

・アクセサリー(貴金属または宝石類):17.9%

・玩具・スポーツ用品・チャイルドシート:9.1%

一方、それ以外の方法、商品であれば15~60%の「行郵税」が課される。

〈現在の「行郵税」の税率の例〉

・パソコン機器、食品、飲料、金銀、おもちゃ、音像、娯楽品:15%

・靴、鞄、マタニティ用品、運動用品、衣服、時計、撮影設備、家電、自転車、ベビーカー:30%

・腕時計、ゴルフ用品、化粧品:60%

出典:日本貿易振興機構「中国 EC 市場と活用方法」、西日本シティ銀行「中国越境 EC 市場について」

中国の消費者保護法

背景事情

中国では2021年11月1日に初めて個人情報保護法(PIPL)が制定された。これは国内のECだけでなく、国外との取引にも適用される。以前からすぐに制定されるものと考えられていたが、2021年にようやく施行されることとなった。中国では、消費者保護を目的とした「全体的な国家安全観」という考え方が確立されている。それを構成する要素として国家安全法、サイバーセキュリティ法、データ安全法、個人情報保護法の4つがあり、最後の2点がECに関連する要素となっている。

また、中国には電子商取引法も存在する。これは2016年12月に中国商務省が発表した「第13期五か年計画期(2016~2020)の電子商取引発展計画」から始まり、その中で昨今の電子商取引の市場規模拡大と、それに合わせたリスクの増加、対応策として構想され、2019年1月1日に施行された。こちらも消費者保護をはじめとした、EC事業者に関する規制となる。

<参考>

中国の個人情報保護法とデータ運用に関する法制度の論点

【中国】電子商取引法の制定

個人情報保護法

まず、個人情報保護法(PIPL)が越境ECに影響を与える項目について解説する。影響するケースは、中国の現地法人を通じて中国のECモールに出店する場合、日本企業から中国のECモールに出店して中国の消費者に販売する場合、日本のECモール(自社サイト)から中国の消費者に販売する場合の3パターンだ。中国での個人情報の取扱いに関する注意点は、対象者に事前に告知し同意を取得する必要があることだ。個人情報を取り扱う際は、PIPLの第17条第1項により「顕著な方法及び明瞭かつ理解しやすい言語により、ありのままに、正確かつ完全に、個人に対して告知しなければならない」と定められている。また、PIPLの第14条第1項では「個人が十分に事情を知っているという前提において、自由意思により、かつ明確になされなければならない」とも定められている。これらを守るために、越境ECのモデルや各ケースに応じて柔軟に対応していく必要がある。

<参考>

中国越境ECに関する法規制及び法的リスク ~世界一のEC市場への進出前に知っておきたい事項~

電子商取引法

次に、電子商取引法が越境ECの個人情報保護に影響を与える項目について解説していく。

情報開示義務

情報開示義務とは、消費者が商品を購入するうえで知らせるべき情報を適切に開示する義務のことを指す。中華人民共和国電子商取引法の第17条で「商品またはサービス情報を全面的、切実、確実、適時に開示し、消費者の知る権利と選択権を保障しなければならない。電子商取引経営者は取引の虚構、ユーザー評価の捏造等の方式によって虚偽又は誤解を招く商業宣伝をして、消費者を欺瞞し、誤解させてはならない」と定められており、EC事業者はこれを遵守する必要がある。

また、プラットフォームに関する規制や合意に関しても、中華人民共和国電子商取引法の第33条により「電子商取引プラットフォーム経営者はそのホームページの目立つ位置に、プラットフォームサービス合意書及び取引ルール情報又は上記情報のリンク標識を継続的に公示し、かつ経営者と消費者が容易、完全に閲覧、ダウンロードできることを保証しなければならない」と定められている。

<参考>

中華人民共和国電子商取引法

個人情報の取り扱い

EC事業者は個人情報の取扱いにあたって、個人情報保護に関する法令を遵守する必要がある。例えば、中華人民共和国電子商取引法の第24条では「ユーザー情報の閲覧、訂正、削除及びユーザー登録抹消の方式、手続きを明示しなければならず、ユーザー情報の閲覧、訂正、削除及びユーザー登録抹消について不合理な条件を設定してはならない。ユーザー情報の閲覧又は訂正、削除申請を受け取った場合、本人確認をした後に直ちにユーザー情報の閲覧の提供又は訂正、削除を行わなければならない。ユーザーが登録抹消を行った場合、電子商取引経営者は直ちに当該ユーザーの情報を削除しなければならない。法律、行政法規の規定又は双方の取り決めに従い保存する場合は、その規定に従う」と定められている。このように中国では、個人情報を取り扱う際の取り扱いや処理法について細かな規則が存在する。

<参考>

中華人民共和国電子商取引法

公正なマーケティング

公正なマーケティングとは、消費者を騙すような広告やセールスなどを禁止して、より良好な関係の元で取引ができる環境を目指すことをいう。中国における越境ECに関して、中華人民共和国電子商取引法の第17条で「電子商取引経営者は取引の虚構、ユーザー評価の捏造等の方式によって虚偽又は誤解を招く商業宣伝をして、消費者を欺瞞し、誤解させてはならない」と定められており、加えて広告やマーケティングについても、第18条で「消費者に広告を配信する場合、中華人民共和国広告法の関連規定を遵守しなければならない」と定められている。近年では消費者と事業者の距離や関係性が多様化しているため、新たな規制も作られている。企業として、消費者が不利にならないようなマーケティングや広告を心掛ける必要があるだろう。

<参考>

中華人民共和国電子商取引法

中国とアメリカへの越境ECでトラブルにならないために

ここまで中国とアメリカの越境ECにおいて、特に法制度に焦点を当てて解説してきた。重要なのは、各国には異なる文化が存在し、それに応じた法規制が敷かれているという点だ。それらを理解せずに日本で行われているものを転用することはリスクが高いため、何を販売してよいのか、どのように販売すればよいのか、販売にあたって注意しなければいけない点は何なのかなどを中心に考えていく必要があるだろう。

近年はソーシャルメディアの発展により、消費者と事業者の関係は複雑化している。それに伴い政府も新たな法規制を整備しており、訴訟の事例なども存在する。越境ECが盛んになる中でビジネスチャンスを無駄にしないためにも、今一度法規制を見直し、丁寧に一つずつ対策していくことが重要だろう。