EC物流を根底から覆す!全19のクラウド型物流サービスとその選び方

オンラインで消費者からの受注を受け付けるEC事業者と、商品を顧客に届ける物流サービスとは切っても切れない関係にある。その物流サービスが今、大きな変遷の時を迎えている。物流サービスのクラウド化に伴い、クラウド型物流サービスが市場を賑わせているのだ。今回はこのクラウド型物流サービスの今を読み解き、全19サービスをピックアップし、それぞれの特徴やサービスの選び方について考えていく。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

クラウド型物流に関わる用語の定義

物流サービスについて理解しようとする際、業界特有の用語も多く使われているケースが多く、なかなか理解が進まない時も多い。ここでは、まず知っておきたい物流業界用語を解説していく。

WMS

WMSとは、Warehouse Management Systemのことで、倉庫の運用全般を管理するシステムのことだ。一般的に、倉庫内での運用はWMSシステムを利用して管理されている。従来、外部の倉庫会社や3PLに在庫管理や梱包・発送業務を委託する際は、倉庫指定のWMSを使用しなければならないケースが殆どだった。また、自社倉庫で運用を行うケースでも、WMSを導入することは、ほぼ常識となってきている。しかし導入するとなると、費用が高額で、導入に時間がかかるなど、実運用出来るまでには専門家のサポートが必要となるなど、比較的ハードルが高いものだった。

3PL

3PLとは、サード・パーティ・ロジスティクスの略となる。第3者が、倉庫・運用リソース(スタッフ)・システムを用意して、倉庫内の作業運用を受託するサービスを提供する事業者のことを指す。

タリフ

タリフとは運賃表(または料金表)の意味。物流業界では、佐川急便やヤマト運輸、日本郵便など、各配送業者の配送運賃表の意味として使われている。タリフは各配送業者と物流サービス事業者の交渉によって決まっており、事業者によって内容は大きく異なっている。

クラウド型物流サービス

クラウド型物流サービスとは、商品在庫などのこれまで倉庫側だけで管理していたデータをクラウド側に格納し、Webシステム経由で連携できるようにし、当初からECシステムとの連動を考慮した形となっている物流サービスのことを指す。まさに今回の特集記事の中心となるサービスだ。このシステムは、システム部分のみを倉庫などに提供するものと、システムのみならず、実際の運用も請け負うものに大きく分けられる。

クラウド型物流サービス登場の背景とメリット

それでは、クラウド型物流サービスはどのような背景の中で登場したのか、そしてその登場によりどのようなメリットを享受することができるようになったのかを見ていこう。

クラウド型物流サービスの登場

従来WMSは、倉庫側のみで利用するシステムという側面が強く、外部から閲覧さえもできないことが多かった。そのためEC事業者とはファイルの受け渡しでデータ共有を行うことが多く、切り離された別々のシステムという関係性だった。そのため複数のモールに出店していたり、店舗在庫連携などにおいて重要になってくる在庫データのリアルタイム共有は、ニーズが強いにもかかわらず実現できていなかった。

そういった課題を解決したのが、クラウド型物流サービスといえる。商品在庫など、これまで倉庫側で保持していたデータをクラウド側に格納し、Webシステム経由で連携できるようにしたものだ。このような構成のため当初からECシステムとの連動を考慮した形となり、EC事業者にとっても倉庫運営側にとっても利便性が一気に向上した。また、サービス側が提携倉庫での運用も含めて提供することで、EC事業者側からは、システムだけでなく倉庫運用もクラウドサイドで行なわれる形に見えるため、クラウド型物流サービスと呼ばれるようになった。

メリット1:インフラ費用の圧縮と導入期間の短縮

システム面での問題も大きかった。従来のWMSは、倉庫内にサーバーを構築するため、費用や定期的なメンテナンスなどの負担が大きく、初期導入時はかなりハードルが高かった。また、サーバの性能が初期構築時点のものに制約されるため、容量不足の際に増設が必要だったり、場合によっては入替を要するケースもあり、運用の無い時間帯に切り替え作業を行わなければならないなど制約も多かった。さらに、繁忙期のアクセス集中や、災害などによる停電でサーバーがダウンし業務が全停止してしまうといった問題も起こり得た。そして、それらの問題が発生した場合は、事業者側もしくは倉庫側が予定外にコスト負担をしなければいけないという状況だった。

それに対してクラウド型物流サービスは、全てのデータをクラウド上で一括して管理するため、EC事業者も倉庫側もソフトウェアやサーバを用意する必要はない。また、データ管理やインフラ運用はサービスを提供している会社に委ねるため、自前でサーバー構築をすることもなく、初期費用負担が格段に減った。また、システムのアップグレードもサービス提供企業によって行われるため、定期的なメンテナンス費用やそのための担当者を配置する必要がなくなる。さらに、1からWMSを設置するとなると半年から1年以上もの期間を要するが、クラウド型はある程度の準備が整っていれば1ヶ月程で導入できるサービスもある。

メリット2:複数倉庫の一元管理も可能に

従来のWMSは、倉庫内の専用サーバや端末を使用して業務を行っており、各拠点(倉庫)に、一つずつシステムを持つ必要があったが、クラウド化されたことにより、複数拠点への導入も容易になった。また、物理的に離れた倉庫も同じシステムによる管理が可能となり、在庫を分割して保管していても、データ上では、共通管理することができ、配送先の近いほうの倉庫から自動的に発送することも容易に実現できるようになってきている。

メリット3:外部からもタイムリーな情報の閲覧が可能に

従来のWMSは、EC事業者から直接閲覧することができないことが多かったが、クラウド化されたことによって、EC事業者側からも、実際のWMSの管理画面を閲覧・利用することが可能になった。そのため、リアルタイムに、かつ外出先からでも在庫状況を確認することができることで、機会損失の低減を実現。さらに、これまで非常に手間のかかる運用であった、入庫予定データの送付は、画面上から登録することで倉庫側でも即時確認することができるので、あとは実際に商品が届き、入庫処理されれば、すぐに在庫に計上されるようになるなど、管理画面の共有化は大きなメリットを生み出している。

メリット4:料金が分かりやすい

倉庫運用に関する料金が分かりやすい点も、クラウド型物流サービスのメリットとして挙げられる。従来、倉庫運用を委託する際は、取扱商品の量、サイズ、日々の出荷量など、倉庫運用全般に対して詳細なヒアリングするところから始まり、大掛かりに見積もりを出してもらう形となっていた。そのため、見積もりを出してもらうまでに時間がかかったり、出してもらったはいいが、結局折り合いがつかず、といったケースが多かった。しかしクラウド型物流サービスの場合は、在庫保管料、発送料など、運用に必要なメニューに対して、予め、料金が決まっており、利用者側はサービスを利用した分に対して、月々の料金を支払う形となっているので、非常に分かりやすい。

クラウド型物流サービスのタイプ

このようなメリットのあるクラウド型物流サービスだが、様々なサービス形態が混在しており分かりにくい部分も多い。eccLabではクラウド型物流サービスを大きく2種類に大別して整理していく。

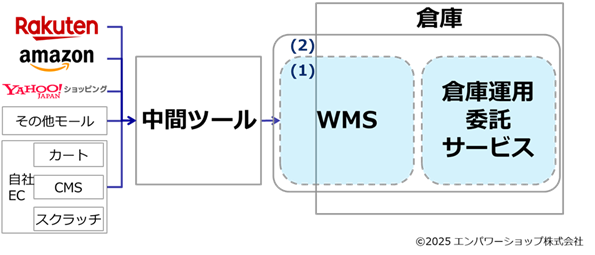

1)クラウド型WMSの提供のみのサービス

クラウド化したWNS部分のみをシステムとして提供しているサービスとなる。基本的にはこのサービスの対象は倉庫となり、EC事業者からの委託請けて運営している倉庫に対して提供していく形となるのが一般的だ。

2)WMS+運用をセットで提供しているサービス

上記のクラウド型WMSの提供にプラスして提携倉庫で実際の運用までを請け負うサービスとなる。一般的な「EC運用代行サービス」との違いは、WMSを軸としてサービス提供しているかどうかだ。そこの境界線はが非常に曖昧で分かりにくいが、基本的にはWMS的なツール/サービスを提供する会社が、提携倉庫での運用がセットになるとクラウド型物流サービスというポジショニングとなる。

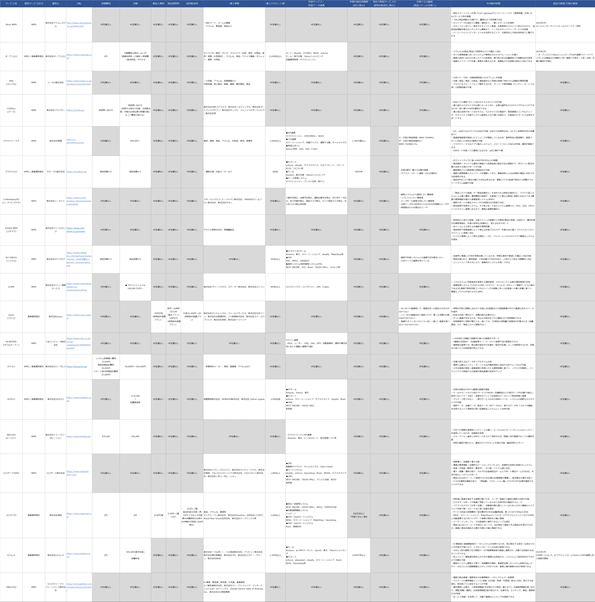

クラウド型物流サービスの比較

市場にはクラウド型物流サービスが19存在している。しかしそれぞれのサービスの違いや特徴が分かりにくいのも事実だ。

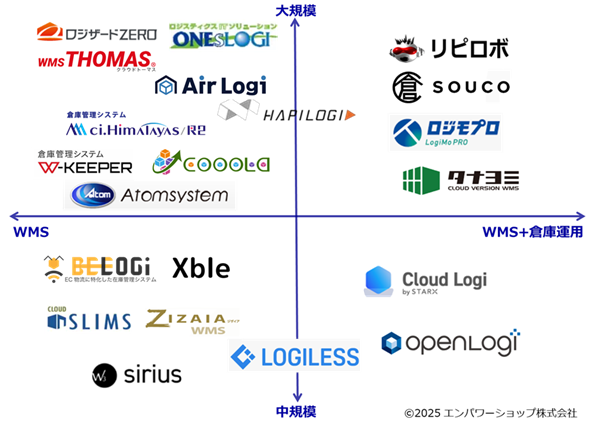

そこで、ここではeccLabオリジナルの、全19サービスの価格・特徴などを網羅的に一覧化した「サービス概要の一覧比較」ファイルと、全サービスを規模とプラットフォームの出自の2軸でマッピングした「サービスマッピング」ファイルの2種類を用いて、どのような特徴があるのかを説明していく。

サービス概要の一覧比較

おすすめポイント

- クラウド型物流サービスを全て網羅

- 全サービスを価格、機能などの項目毎に比較

- エクセルでの提供のため、並び替えや項目の削除などカスタマイズが可能

サービスマッピング

おすすめポイント

- 2軸でマッピングしサービスの特徴把握が可能(※eccLab編集部による独自の判断による)

- 全サービスを一目で把握

※サービス概要の一覧比較資料(エクセル版)とサービスマッピング資料(高解像度PDF版)のダウンロードはこちらから行えます。

比較資料をダウンロード

クラウド型物流サービスの紹介

それでは、クラウド型物流サービスを個別に見ていこう。

logiec

株式会社はぴロジ

EC、卸、店舗配送等、様々な事業に対応するlogiecは、物流倉庫への入荷から出荷、在庫の同期まで、物流の業務を自動化し、出荷作業時工数の削減や業務負担軽減・品質の向上を、ネットショップと倉庫の双方において業務DX化を支援するシステム。まず、「logiec ONE」や「logiec コネクト」では110を超えるモールやカートとAPI接続可能なため、入った注文を自動連携し、指定の物流拠点から出荷を行える。その結果、設定した内容応じたデータ変換ができるため、1件1件受注をチェックする手間を省くことが可能となる。また、「logiec WMS」では、導入しやすいスマホハンディでのデジタル検品を採用しており、庫内業務の効率・正確性を向上できるため、自社出荷でのシステム導入にも最適なサービスとなっている。他にも、「logiec OMS」では、注文データ内の「定期購入回数に応じて同梱物を変更」や「商品名の【ノベルティ付】という文字列から同梱品を追加」といった指示も、簡単な設定を一度するだけで、出荷指示データに販促情報を追加する事ができる。利用料金としては10,000円に従量課金制となっており、比較的手軽に始めやすい価格となっている。

logiecの資料をダウンロード

オープンロジ

株式会社オープンロジ

オープンロジは、2014年10月に立ち上がった物流アウトソーシングのプラットフォームで、12,000社以上の導入実績を誇っている。特徴としては、70拠点もの倉庫ネットワークがあるため在庫や業務を分散できるという点がまず挙げられる。このため、在庫や出荷量が増えてもそのまま拡張できることに加え、在庫分散により事業リスクの低減というメリットがある。また、オープンロジでは、カートやモールとのAPI連携により、自動出荷率90%以上を実現し、物流業務の時間・コストの削減を可能としている。その他、物流業務の自動化以外のリピート購買やアップセルを狙ったCRM施策においても、初回の設定だけで出荷指示を自動化でき、その後の手間を省きつつ、顧客満足度向上に繋げられる。さらに、オープンロジでは海外キャリアと提携し、荷物を倉庫に送るだけで、書類手続き〜配送まで一貫して代わりに対応するため、越境ECを始めたい事業者にとっても導入しやすくなっている。様々な機能が備わっているオープンロジだが、料金も従量課金制のため、初期費用や固定費がかからず手軽に始められ、中小規模のEC事業者にとって、ますます使えるサービスになってきている。

オープンロジの資料をダウンロード

クラウドトーマス

株式会社関通

ITトレンド4年連続1位を受賞しているクラウドトーマスは、年間約1,300万個の荷物を出荷している物流会社の株式会社関通が現場で作り、使い込んだクラウド型の在庫管理システム。BtoC、BtoB問わず、アパレル・食品・化粧品・家具・家電といった様々な業種業態で利用でき、toBでの活用が約50%、toCでの活用は約40%の実績を誇っている。また、クラウドトーマスの特徴としては、「シンプルな物流オペレーション案件を対応する小中規模の物流現場向けのWMS THOMAS」と「複雑で特殊な管理機能が可能な大規模物流現場向けのWMS THOMAS Pro」の2つのWMSがあり、会社の規模に合わせて利用することができる。この他にも「アパレル業界向けのFor apparel」、「食品業界向けのFor foods」、「医療業界向けのFor medical」といった在庫管理機能があり、業界に沿った対応が可能だ。さらに、クラウドトーマスでは物流のプロによる「導入支援サービス」が2つあり「導入チームが、利用者の現場に直接訪問し導入支援を行う」もしくは「オンラインで導入支援を受ける」から選択可能となっており、状況に合わせたサポートを利用できる。

クラウドトーマスの資料をダウンロード

ロジモプロ

株式会社清長

登録ユーザー数が3,000を超えている中小EC向け発送代行のロジモプロは、初期費用・固定費0円で利用出来、コストをなるべく抑えたい業者にとって使いやすいサービスといえる。また、ロジモプロはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのような大手ショッピングモールから、ASP・SaaS型カートシステムを利用した自社ECサイトなど、販売チャネルを問わないことに加え、どの販売チャネルからの発送依頼であっても、サービス料金は全て同じで利用可能だ。もし、有料の外部システムを導入しなかった場合でも、ロジモプロ単体で商品登録~出荷指示までの一連の操作を完結することができるようになっている。導入までの期間としては、物流業務を外部に委託する際、一般的には早くても1か月かかることも珍しくないが、ロジモプロでは、ユーザー登録完了後最短1週間で利用を開始することが可能となっている。さらに、パッケージ型の物流サービスでありながらギフトラッピングや気泡入り緩衝材梱包(プチ巻き梱包)にも対応しており、倉庫へ納品する際にも専用バーコードラベルの貼り付けは不要で手間がかからないところも魅力的だ。サポート面では、不明な点があれば、「ユーザー密着型サポート」で、メールや電話、必要に応じてZOOM等のWeb会議システムによる案内も可能となっており、利用開始前・開始後を問わず、初心者でも安心して任せられるサポートが整っている。

ロジモプロの資料をダウンロードその他サービス

選ぶ際のポイント

クラウド型WMS単体で見た場合、基本的にどのサービスも外部サービス連携や機能のカスタマイズが可能で、ほぼ同質のサービスとなってきている。そのため、コストに脚光があたりがちだ。サービス利用料の他に、2017年10月以降、物流大手のヤマト運輸が27年ぶりの配送料値上げに踏み切ったことによって、各サービス提供会社の持っている配送料金「タリフ」に大きく影響されているのが現状だ。

しかし今現在は、タリフに左右される点は否めないが、いずれ大きな流れとして、料金が収斂していく可能性が高く、長期的にはWMSや倉庫運用サービス共に、提供されるサービスの以下のポイントをしっかり確認した上での検討が必要となる。

導入実績/得意な業界

クラウド型WMSサービスの導入事例は、アパレル・食品・コスメ・物流業界など多岐に亘っている。また、これまでWMS+運用サービスでは、ITデバイスやスマートフォンアクセサリーなどの小物の取扱いが多く、多品種大量SKUへの対応や、単品通販商材の取り扱いも可能になってきていた。しかし近年では、医療/美容品・アパレル・食品などへの導入も進んでおり、WMSのみのサービスの導入事例との違いが無くなってきつつある。ただ、取り扱う商品の大きさなどによって適している/適していないがあるため注意したい。また、取り扱い商材の特性や取扱いについての理解ができているかどうか、食品業界での冷凍/冷蔵の対応可否や、薬事法に準拠しているかどうかや、大型商品の得意/不得意、業界での「当たり前」への対応など、販売する商品をしっかり説明して、具体的な運用をイメージしてもらえるかどうかは、大事なポイントの一つとなる。

コスト

クラウド型WMSのみの月額コストは30,000円程度のものもあれば、400,000円程のものもあり、サービスによってかなり価格が異なっている。一方で、WMS+運用の提供サービスでは、初期費用や月額費用といった固定費がなく、商品の保管数や配送数に比例して課金される形がほとんど。その価格帯は、商品保管数が1つにつき10円台後半(大きさにより多少異なる)と、どの企業もほぼ同水準であるのに対し、商品配送料は1つにつき200円台から1,500円台(こちらも大きさにより変化する)とサービス間で大きな乖離が見られる。

クラウド型WMSを選択すると従来のWMS単体よりも初期費用は抑制できる上、月額もしくは年額で継続的な費用が発生する。この辺りは、売上やその他の運営費用と合わせてのコストバランス計画が重要となってくる。

運用の柔軟性

事業者としては、様々な商品を新規に取り扱ったり、様々なキャンペーンを売上アップのために行うことが想定される。それらの施策は直接倉庫運用に影響を及ぼすものも多い。そういった、イレギュラーな運用が発生した際に、相談した上で運用を柔軟に対応してもらえるかどうかは、重要な点となる。

機能性/カスタマイズ可否

最近のWMSは、基本的なWMSの機能だけでなく、運用負荷を軽減する便利な機能や、気の利いた機能が数多く装備されてきている。そのため、何が標準機能で何がカスタマイズ機能なのかをしっかりと調査する必要がある。またカスタマイズは有償であるため、カスタマイズして何を実現したいのかを慎重に検討する必要がある。場合によっては、システムに運用を合わせるほうが効率化され、結果的にコストを抑えることができるケースもある。

将来性/目指す方向性

ECサイトの運用は実店舗戦略や、マーケティング戦略によって大きく変わってくる可能性もある。現在サイト運用にFITすることも重要であるが、少し先に実現したいことや、最終的に実現したい姿についてもしっかり考えたうえでサービスを選択することが重要となってくる。

※ここで紹介したサービスの選び方を丁寧に解説した資料のダウンロードはこちらから行えます。

クラウド型物流サービスが目指す未来

これまで、担当者が目視チェックや、在庫を手動で引き当てるなどの作業を行わないと進まなかった出荷指示が、一定の条件をクリアしていれば、出荷完了メールが送信されるところまでが自動的に行われる。これが今のクラウド型物流サービスと中間ツールが連携することで到達した地点だ。そしてクラウド型物流サービスの未来の目指すところは「EC受発注運用の完全自動化」となるだろう。

また、実際は複数の倉庫で運用しているにもかかわらず、EC側からは一つの倉庫として見えるような仕組みも実現できるため「発送業務負荷の分散」や、配送先に近い倉庫からの発送による「配送費の軽減」など、物流運用上の課題もクリアすることができる。つまり、実際の物理的な倉庫スペースや人的リソース等を含めて物流機能全体の「自動効率化/最適化」を実現することが可能だ。クラウド型物流サービスにより、EC事業者が何も考えることなく、自動化され、効率化・最適化されてお客様に荷物が届けられる日がやってくるのも、そう遠くない未来となっているのではないだろうか。