越境EC向け決済ソリューション4選 - 決済ソリューションの役割とその選び方を考える

ここ数年、一時期の低迷を取り戻すかのように盛り上がりを見せている「越境EC」。最新の令和5年データ(経済産業省調べ)では、日本の越境BtoC EC(米国・中国)の総市場規模は4,208億円、このうち、米国経由の市場規模は3,768億円となっていた。また、米国事業者からの越境EC購入額は2兆9,610億円(前年比7.7%増)と、昨年に引き続き増加している。

このように日本商品に対する海外消費者のニーズはかなり高まってきている中で越境ECプラットフォームを活用した海外展開を行う事業者も増えてきている。現在人気のある越境ECプラットフォームは、Amazon、Tmall Global、TikTok Shop、Shopify、eBayなどがあり、日本企業の進出も増えてきている。そのようなケースでは、海外からの米ドル・カナダドル・ユーロ・シンガポールドルなど、多通貨建ての売上を日本国内で円滑に回収する必要が出てくる。

そこで今回はこのような課題に対応する越境決済ソリューションをピックアップして紹介し、どのようなサービスが選択肢として挙がるのか、それぞれの特徴とともに紹介していく。

越境ECプラットフォームへ出店する際に気を付けるべき決済事情

では、まず初めに越境ECプラットフォームに出店する際に、気を付けるべき決済の基本を見ていこう。

商習慣・セキュリティなどの事情が日本とは全く異なることを理解する

オンライン販売における商習慣で、国内との最も大きな違いは、返品率の高さだろう。欧州や米国では、商品のカテゴリにもよるが、20~50%程度の返品率が一般的と言われるサイトもあるなど、国内と比べると、5~10倍程度の水準となる。そのため、決済面で考えると返金処理への対応も重要になってくる。

また、欧州や米国では、個人情報保護やサイバーセキュリティに関する規制が国内よりも強化されているため、直接的に決済関連の業務には影響が少ないものの、越境ECプラットフォームに出店する際には理解が必要となる。

為替変動、関税なども含めてトータルで考える必要がある

日本円での決済の場合は特に考慮する必要はないが、越境ECプラットフォーム上での外貨決済の場合は、当然のことながら為替変動のリスクがある。そのため状況に応じて商品価格を適切なものに変更するなどの対応が必要になる。また、商品毎にかかってくる関税は国によって異なり、各国の政治や経済の状況に応じて変化するため、販売する国の関税は随時確認する必要がある。さらに関税において重要なのは、ECサイト内に関税のことをしっかり明記することが必須となっており、もし、記載し忘れた場合は消費者のクレームに繋がる恐れがある。

多通貨建ての売上処理へ対応する

多くの越境ECプラットフォームでは、複数の国の消費者に向けサービスを提供しているため、複数の通貨での売上が計上されることになる。プラットフォームによっては、事業者が受け取る通貨を指定することも出来るが、多かれ少なかれ、多通貨建てでの売上処理への対応は必要になってくることになる。具体的には、適切な為替レートを適用した日本円への両替がメインとなるが、大手の場合には換算時の端数処理、決算期末の売掛金の換算替えなどへの対応も必要になってくる。

複数の越境ECプラットフォームからの売上の一元管理

前述の項目と一部重複するが、複数の越境ECプラットフォームで、複数の通貨で売上が計上されたものを、一元管理することも重要になってくる。各プラットフォームの管理画面にそれぞれログインして確認するのは非常に手間がかかり、また異なる通貨での確認となると同じ目線での確認や判断も難しくなる。そのため、プラットフォームを跨いで一元的に売上を確認・管理することで、業務効率化だけでなく、プラットフォーム毎の売上のトレンドの確認を行うことで、施策の判断をスムーズに行うことも可能になる。

越境EC決済ソリューションとは

ここで、この記事の本題の越境EC決済ソリューションについて解説していく。決済ソリューションはPSP(Payment Service Provider)と呼ばれることも多く、決済代行会社を指しており、EC運営者と決済サービスを提供する各社の間に入り、決済取引のサポートを行うサービスだ。また、PSPを利用することで、ECサイトを運営している事業者は「クレジットカード、銀行振込、デジタルウォレット」といった幅広い決済機能を利用することができる。他にもセキュリティ対応や不正検知なども行っているため安心して利用できるのもメリットといえる。

日本の大手銀行と越境決済用PSPの違いは、まず、銀行は非常に厳格な「銀行法」に基づく金融庁の免許が必要な一方で、PSPは「資金決済法」に基づく登録(資金移動業者・前払式支払手段など)が必要となっている。また、顧客との関係性も大きく異なっており、銀行では、口座保有を前提とした金融関係をベースに、対面や電話でのサポートがある。一方、越境決済用PSPでは主にツールとしての利用が前提とされており、API連携なども含めたシステム連携が前提となる。

上記を踏まえた上で、EC事業者が越境決済用PSPを使うべきケースとしては、「銀行より利便性が高い」、「導入スピードを重視したい」、「不正検知・チャージバック対応なども任せたい」や「手数料・入金サイクルを柔軟に選びたい」といった場面が挙げられる。

越境EC決済ソリューションを活用するメリット

このような特徴を持つ、越境EC決済ソリューションは、主に4つのメリットがある。

店舗の資金管理を効率化

事業者が複数の国やECモールに同時に出店する場合、従来は各国の外貨口座を個別に開設する必要がありましたが、PSPを導入することで、多通貨口座を一括管理が可能になります。これにより、複数の外貨口座を準備する手間や、各国の金融規制への対応コストを大幅に削減できます。

さらに、PSPはオンライン上で多通貨口座の開設・管理を完結し、EC店舗の売上金を一元管理できる機能を提供します。例えば、海外ECモールからの決済を自動的に収集し、日本円に変換して国内口座に集約するなど、複雑な資金管理業務を効率化できます。

為替リスクや代金未回収リスクへの柔軟な対応

為替は変動のリスクがつきものだ。PSPの中には為替レートを即座に外貨から円、円かてら外貨への両替を行うことができるものもある。このように、リアルタイムの為替レートで両替を実施できることで、事業者が懸念している為替リスクを最小限に抑えることが可能となる。

また、ECでは、支払遅延や未回収の不安が付きまとうものだが、PSPのなかには、代金請求・代金回収・催促などの業務をカバーするサービスが多く存在しており、それを利用することで、未回収リスクを防ぐこともできる。

代金回収だけでなく、店舗運営の広告費・ストア料金・物流費などの支払いも対応

複数の越境ECプラットフォームに出店すると、多通貨建ての売上への対応だけでなく、ストア運営に関わる各種費用も多通貨建てとなる。プラットフォームの基本利用料金や広告費用、物流関連費用などのストア運営の関連費用についても、PSPでは支払いをまとめて対応しており、業務効率化に繋がる。

越境ECを行う上で選択肢に挙がる4つの決済ソリューションとその特徴

WorldFirst

2004年に英国で設立したWorldFirstは、中小企業から大企業まで、規模を問わず幅広いジャンルのグローバル展開をサポートしているオンライン決済と金融サービスを提供するラットフォーム。

また、多通貨対応しているWorldFirstでは、国際送金の支払いと受け取り、通貨の両替、経費管理を1つのプラットフォームで行うことが可能となっている。このように一元管理することで様々な通貨の入金や支払い状況を一目で把握することができる。世界中に100万人以上の顧客が利用し、取引額が3,000億米ドルを超えています。または0.9%の送金・出金手数料を提供する。

他にも、多通貨決済で心配なのが国ごと異なる法規制だが、WorldFirstは世界の多くの法域で規制対象となる決済サービスを提供するためのライセンスを取得していることから、規制に厳しくなくとも利用者は安心して利用できる。セキュリティ面もしっかりしており、業界で先端の認証手段を利用することでログインの安全性を確保。アカウントの取引をリアルタイムで監視し、リスク検出を行っている。他にもAIを活用した不正検出や、アントグループの技術を活用したサポートで取引の安全性を確保している。

Payoneer(ペイオニア)

アメリカのPayoneer Inc.が提供しているデジタルビジネス向けオンライン決済処理プラットフォームのPayoneerは、フリーランスから法人、プラットフォームから利用されており、新規市場への参入、複数通貨での事業展開、現地規制といったものを全て網羅している。また、対象国と地域は190以上、対応通貨は70、対応している言語は17、そして500万を超えるユーザーがこのサービスで資金管理や資金移動を行っている。このように多くの人が利用している背景としては、「2,000以上のマーケットプレイス、プラットフォーム、ネットワークと提携」、「高額な銀行手数料や為替手数料といった費用がかからないためコストを抑えられる」、「複雑な手続きなしで数百万ドル分の支払いを一括で完了できる」といったものが挙げられる。また、顧客満足度も高く、Trustpilot reviewsでは、5万7,000を超えるレビューが投稿されており「Great」を獲得している。

Wise(旧TransferWise)

海外送金をより得に行えるWise Payments Limitedが提供するWiseの利用は600,000社以上、世界中の何百万人もの顧客が毎月1.9兆円を送金しているオンライン決済サービス。たった1つのアカウントで231の国に対して海外手数料ゼロで、世界中で40種類以上の通貨の支払いや現金の引き出しが行える。安全面については、「不正行為対策」などが行われており、なにか問題があれば「カスタマーサポートチームが14言語で電話、メール、チャットの回答を実施(英語では24時間年中無休で対応。)」を実施。また、「Wise Business」では「70か国以上の従業員やサプライヤーへ支払いが可能」、「複数の通貨で現地口座情報を取得できる」、「50%の送金が瞬時または1時間以内に着金可能なため、素早く支払い・受取りが可能」といった特徴があり、個人から法人まで幅広く活用できるサービスとなっている。

Airwallex

FedEx Corporationが提供するAirwallexは、世界中の150,000社を超える企業から利用されている、あらゆる規模の企業が国境を越えて成長できるように支援することを目的とした、グローバルな決済および金融プラットフォームだ。機能としては、「60種類以上の通貨の利用や、150以上の国と地域へのオンライン決済、プラットフォームAPIを使用したグローバルアカウント」といったものが備わっている。数分で開設できるAirwallexのビジネスアカウントを活用することで、利用者は口座開設手数料、月々の維持費、最低取引要件なしで「数回クリックするだけで保有残高をさまざまな通貨に変換可能」、「エンドツーエンドの暗号化や銀行レベルのセキュリティが実施される」、「顧客が支払うのと同じ通貨で支払いを受け取ることで高額な変換手数料を回避できる」等のメリットが受けられる。

越境EC決済ソリューションの選び方

それでは、ここまで紹介してきた、越境EC決済ソリューションをどのように選んでいけばいいか考えていく。

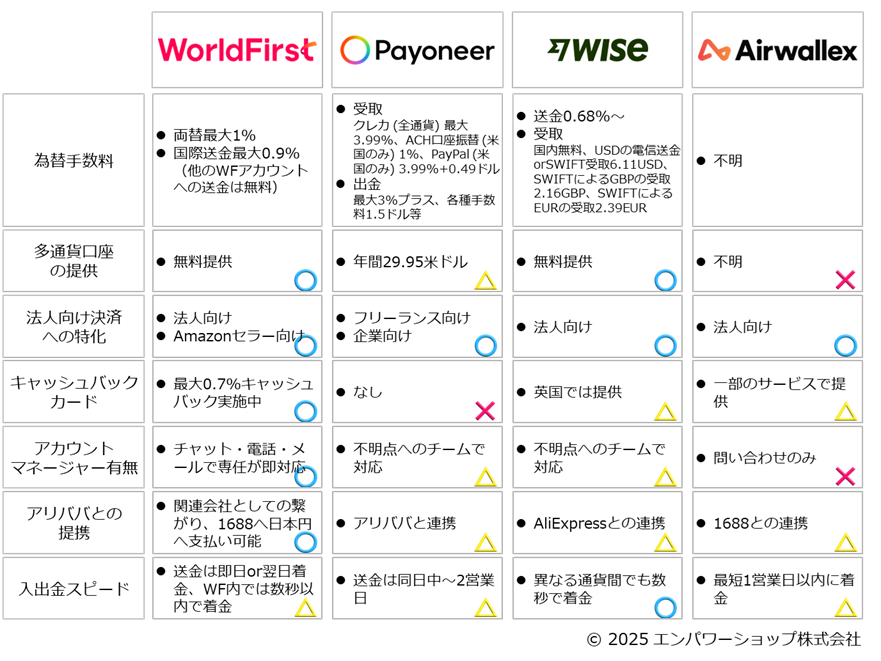

為替手数料

実務的に一番気になるポイントは為替手数料だろう。各社とも複雑な手数料体系を引いており、簡単に比較することは難しい。各事業者の実情によって、一番手数料の安くなるサービスは変わってくるだろう。

多通貨口座の提供

上述したように、複数の越境ECプラットフォームに出店する際には、多通貨(米ドル・日本円・カナダドル・ユーロなど)建てでの売上が発生することになるが、それへの対応を行う上で基本となるのが、この多通貨口座の提供となる。無料で提供されるケース、有料で提供されるケースがあるので確認していきたい。

法人向け決済への特化

基本的には今回紹介した4サービスは、法人向けの決済サービスとなっており、その中でもより具体的に、越境Amazonセラー向け(例えば、米ドルの売上金を日本円に両替する手数料などを考慮する)、やフリーランス向けなど細かいセグメントに分けてサービスを提供しているものもある。

キャッシュバックカード

キャッシュバックカードは各PSPの法人クレジットカードやデビットカードを使用し、一定の条件をクリアすることでキャッシュバックを得ることが出来るカードのことだ。使用することが確定しているカードであれば、必ずキャッシュバックが受けられるためメリットは大きい。

アカウントマネージャーの有無

複数の越境ECプラットフォームに出店し、売上処理、返品処理などを行っている中で、入金・出金について必ず困ったことや不明点に直面することになる。そのような場合に、しっかりと対応してくれるアカウントマネージャーの存在は非常に大きい。専任で対応してくれるサービス、チームで対応してくれるサービスなどがある。

アリババとの連携

アリババは世界最大のECプラットフォームと言えるが、その本拠地は中国だ。しかしアリババの提供する越境ECプラットフォームは中国だけでなく、多くの国でも活用されているため、その存在感は非常に大きい。最も大きなプラットフォームとの連携が容易に実現できるということは、大きな意味を持つ。

入出金スピード

複数の国での売上が、事業者の本拠地である日本国内でどの程度のスピードで着金されるのか。キャッシュフローが重要なECビジネスにおいては非常に重要なポイントになってくる。各サービスとも、条件によってスピードは様々だが、数秒から2営業日以内には着金する。これについても、各事業者が最も重要視する条件でのスピードをしっかり比較して検討していきたいい。

このように、ここでは、大きく7つの切り口で越境EC決済ソリューションを比較してみた。どのサービスも強み・弱みがあるため、一概に優れたサービスが存在するわけではないが、各事業者の実情に合わせ、しっかりサービスを見極め、導入していく必要がありそうだ。

越境ECの決済事情を理解し、決済ソリューションを活用しよう

今回は、越境ECにおける決済事情や、ソリューションについて見てきた。越境ECに適した為替環境やインバウンドの盛り上がりが続いている中で、複数の国、複数の越境ECプラットフォームへの進出を考えている事業者も増えてきている。そのような中で、少し複雑な越境ECの決済について理解することで、展開に関わるコストや業務のイメージが少しでもクリアになっていくのではないだろうか。