eコマースのCX(カスタマーエクスペリエンス)を根底から変える全34のチャットボットサービスとその選び方

FAQ対応をはじめとした業務効率化に役立つチャットボットサービスは、ここ数年露出も増えサービスの数も増加の一途を辿っている。さらに多くのチャットボットにはAIが搭載されていることもあり、2022年11月に登場して一気に注目を浴びたChat GPTと連携されるサービスも増えてきており、次世代のビジネスシーンを彩るサービスとして注目が集まっている。そこで今回は、eコマースのCX(カスタマーエクスペリエンス)を根底から変える全34サービスをピックアップし、それぞれの特徴を整理し、サービスの選び方について考えていく。

※資料ダウンロードURLをメールにて送信するため、モバイル端末からでもダウンロード出来ます。

チャットボットサービスに関わる用語の定義

まず、チャットボットについて理解する上で、いくつか基本的な用語について説明をしていく。

チャットボット

そもそもチャットボット(Chatbot)とは、音声やテキストで自動的に会話を行うコンピュータプログラムのことだ。Chat(対話)とBot(ロボット)とを組み合わせた造語がもととなっている。日本語では人工無能、もしくは人工無脳とも呼ばれることがある。実はその歴史は古く1960年代には要素技術としては開発はされていたものの、ここ数年、スマートスピーカーなどに代表されるように、AIと絡めることによって、一般ユーザー向けに、多くのサービスや機器に組み込まれて市場に登場してきている。

EFO

EFOとは、Entry Form Optimization(エントリー・フォーム・オプティマイゼーション)の略称で、入力フォーム最適化という意味となる。具体的には、ECサイトなどのオンラインサイトでは商品の購入や、会員登録の際に入力フォームが設置されているケースが多いが、その入力フォームのデザイン・UIを改善し、最適化することで、購入(登録)のハードルを下げ、ユーザーの離脱を防ぐ目的のプロセス、サービスを指す。

RPA

RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略称で、ロボット(機械学習、人工知能など)を活用したホワイトカラー業務効率化・自動化テクノロジーのことを指す。別名では、仮想知的労働者(デジタルレイバー)と呼ばれることもある。具体的には、業務に関わる多くのデータがデジタル化・オンライン化された昨今、人間が行う業務の多くもデータに関わるものが多くなってきており、日々の業務の多くがルーティン化されているケースが多い。そのような業務をある一定のルールに従って自動的に処理を行う取り組み自体を指す。

チャットボットサービスの種類(ロジックカテゴリ)

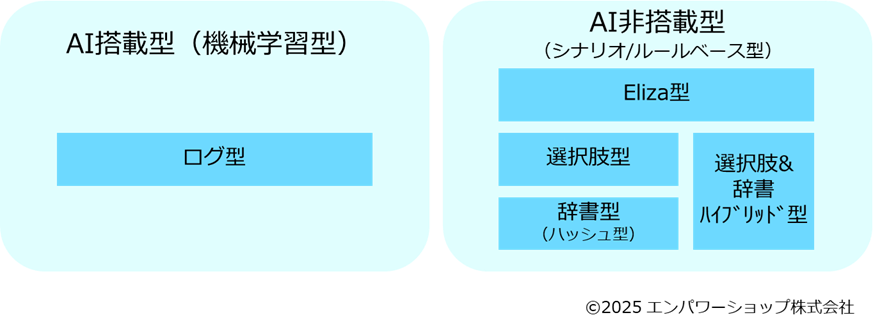

チャットボットのサービスの特徴を整理する上でのカテゴリの考え方は、大きく2種類の切り口が存在する。まずここで紹介するのは、そのチャットボットがどのような「ロジック」で出来ているか、と言う観点で分類したロジックカテゴリだ。

ここ数年で非常に幅を広げたチャットボットサービスだが、そのロジックカテゴリは「AI搭載型」と「AI非搭載型」の2つに大別される。最近ではこれらの複合型なども存在するが、それぞれについて解説していく。

AI搭載型(機械学習型)

現在のチャットボットの大部分はこのAI搭載型が占めている主流のロジックだ。AIを搭載しビックデータをもとに質問文を解析し、より精度が高い回答が可能となるのがこのAI搭載型チャットボットだ。自然文による質問の言葉のゆらぎにも対応することができ、回答を間違えた際には、データの改良や再学習により精度を高めていくことができる。

●ログ型

AI搭載型チャットボットは基本的には会話のログを利用して、文脈に近い会話ができるチャットボットであり、大量のログを蓄積・解析することで、より人間に近い応答が可能になるように設計されている。

AI非搭載型(シナリオ型・ルールベース型)

AI非搭載型のチャットボットは、問いかけのへの回答はAIではなく、ある一定のルールに従い回答を行う形態をとる。ビッグデータがなくても対応を行うことが出来る反面、FAQのデータベースや、事前に構築したシナリオをもとにユーザーからの質問へ回答するため、設定されていない質問への回答は行うことが出来ない。

●Eliza型

Eliza型のチャットボットは基本的に聞き役のチャットボットだ。主に、相づちや会話の要約を行い、内容を相手に聞き返すことで会話を行う。名前の原型となったElizaは1966年に生まれたソフトウェアで、チャットボットの起源だと言われている。

●選択肢型

決められたシナリオによって選択式で会話を行うチャットボットである。予め設定された内容の回答(シナリオ)を選択して会話を行うので、設定されていない内容には受け答えはできない。

●辞書型(ハッシュ型)

辞書に登録されたテンプレートをもとに会話を行うチャットボットである。登録された単語に対する応答をするため、会話の範囲が限定的になるが、範囲内であれば問題なく受け答えが可能である。

●選択肢&辞書型(ハイブリッド型)

上記に記載した選択肢型と辞書型を組み合わせたタイプで、選択肢の提示、キーワードに対する回答それぞれに対応することが可能なタイプだ。両方のメリットを兼ね備えており、ユーザーにとっては利便性が高まるが、一方でチャットボットの導入費用や労力の負担が大きくなってしまうデメリットは事前に理解しておくことが必要だ。

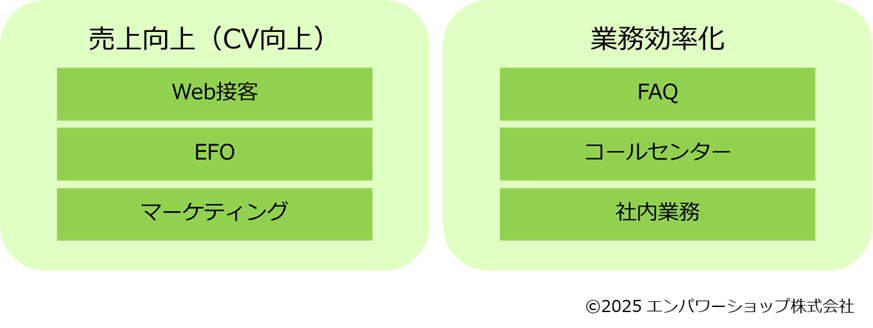

チャットボットサービスの種類(志向性カテゴリ)

チャットボットのサービスの特徴を整理するためのもう1つの切り口は、そのチャットボットがどのような「志向性」を持っているか、と言う観点で分類した志向性カテゴリだ。

チャットボットサービスは、eコマース業界向けだけでなく、多くの業務・業界向けに多種多様なサービスが提供されているため、そのサービスの志向性(目的・目指すところ)も様々だ。そこで、各サービスの機能をeコマース向けに整理し、「売上向上系」「業務効率化系」の2つの志向性カテゴリに分けて整理した。なお、各サービスは、両方のカテゴリの特色を併せ持つものも増えてきているため、それについては、「売上向上/業務効率化」というハイブリッドのカテゴリを用いて整理している。

売上向上

ECサイトの売上を上げることは、各事業者において至上命題であるが、この売上向上系のチャットボットは主に、サイトにおけるCV(コンバージョン)を上げる機能を持っているケースが多い。このカテゴリは主に3つの系統に機能が分けられる。

●WEB接客

1つ目は「コンバージョンを上げる」「商品を買わせる」ことを目的とした「WEB接客効率化」チャットボットである。このタイプは、従来は電話等で人間が行っていた対応をボットに代行させ、WEB上でやりとりを完結させるものだ。各種サイト内にチャットボットへのリンクを設置することでランディングページからの流出を防ぎ、全体のコンバージョン率を改善する。WEB接客サービスの多くにこのチャットボット機能が実装され、さらにChat GPTとの連携と言う流れも出来つつある機能だ。

●EFO

2つ目は「EFO系」である。これは、エントリーフォーム入力時のユーザーの離脱を防ぐことに特化したチャットボットサービスである。具体的には、ユーザーがボットと会話するような形で従来はフォームに入力していた情報を登録していくものだ。これによりユーザーの心理的な負担の軽減が期待でき、離脱を低く抑えることができる。

ECサイトの場合エントリーフォームを簡易化することで、ユーザーの会員登録や購入のハードルを下げ、売上向上に繋げることが期待できるため非常に効果が大きい。

●マーケティング系

WEB接客や問い合わせ対応などのチャットボットのベーシックな機能に加えて、チャット内でのユーザーの回答や離脱履歴などのデータを分析し、売上向上の施策に生かすことができるのが、3つ目の「マーケティング系」である。特にチャットボットサービスの中でも新しいタイプであり、マーケティング機能・支援といっても各サービスによって機能の振れ幅が大きいため、売上向上の中でも具体的な目的と必要な機能を把握して選択する必要がある。

業務効率化

「業務効率化系」のチャットボットサービスは、上述のようなコンバージョンを改善するというよりも、社内・社外の業務を改善・効率化することでコストを下げ業務の質の向上を図ることが目的となる。これも同様に3つの系統に機能を分けて紹介する。

●FAQ

「FAQ系」のチャットボットは、「商品の使い方が分からない」「返品の仕方を教えてほしい」といったユーザーからの形式的な質問や問い合わせに答えるボットである。これは、ユーザーがボットが提示する選択肢をクリックしながら解決するというパターンが多い。

●コールセンター

「コールセンター系」のチャットボットは、無人のチャットボットへの問い合わせだけで解決しなかった場合に、有人のコールセンターへ切り替えてくれる形態のサービスである。コールセンターへ繋げる前に、チャットボットを挟むことでコールセンターへの負担を減らし、さらにログを引き継ぐことで有人に切り替えた際もスムーズに対応が可能になることが特徴である。

●社内業務効率化

「社内業務効率化系」とはその名の通り、社内で発生する業務を効率化するサービスである。社内の業務や担当分野とは違う業務などについて不明点が出てきた場合、チャットボット内で質問、検索をかけ解決するというものである。同じことを何度も聞きづらい、担当者が不在の場合対応ができないなどといった問題を解消することで社内の業務効率を改善し、コストを下げるという効果がある。さらに検索機能を応用して、質問だけでなく社内資料の検索ができるサービスもある。

売上向上/業務効率化サービス

ここまで紹介した「売上向上系」と「業務効率化系」の両方の機能を備えたハイブリッドサービスも存在している。必要な機能が複数ある場合、内容に応じてサービスを複数使用する必要がなく、1つのサービスで対応することができる。

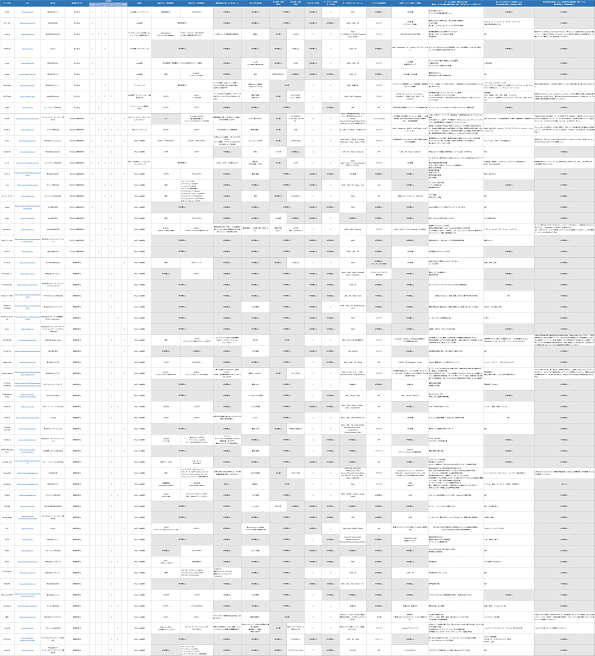

チャットボットサービスの比較

市場にはチャットボットサービスが31サービス存在している。しかしそれぞれのサービスの違いや特徴が分かりにくいのも事実だ。

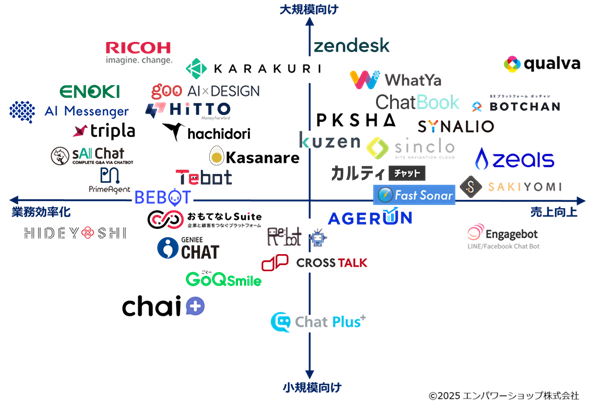

そこで今回は、EC運営に役立つサービスというeccLabオリジナルの観点から、全31サービスの価格・特徴などを網羅的に一覧化した「サービス概要の一覧比較」ファイルと、全サービスをカテゴリ毎にマッピングした「サービスマッピング」ファイルの2種類を用いて、どのような特徴があるのかを説明していく。

サービス概要の一覧比較

おすすめポイント

- チャットボットサービスを全て網羅

- 全サービスを価格、機能などの項目毎に比較

- エクセルでの提供のため、並び替えや項目の削除などカスタマイズが可能

サービスマッピング

おすすめポイント

- カテゴリ別でマッピングしサービスの特徴把握が可能(※eccLab編集部による独自の判断による)

- 全サービスを一目で把握

※サービス概要の一覧比較資料(エクセル版)とサービスマッピング資料(高解像度画像ファイル)のダウンロードはこちらから行えます。

比較資料をダウンロード

チャットボットサービスの紹介

それでは、チャットボットサービスを個別に見ていこう。

qualva

株式会社PROFESSY

シナリオABテストやビデオ通話をはじめとした、ユニークかつ豊富な機能により、CVRとLTVを最大化できるqualvaは、国内初となる2013年からサービスを提供開始している、開発会社が運営する唯一無二のチャットボットサービス。また、課題に合わせて選べる2つのサービスがあり、1つ目は、CVRを2倍に向上できる「qualva EFO」で、ユーザーの操作性を意識した設計により、ストレスを感じさせることなく商品やサービスの購入・申し込みまでをサポートが行える。2つ目は、LTV向上に特化した「qualva Communication」で、複雑なシナリオの構成のため、あらゆる質問に無人で対応可能な他、ユーザーとオペレーターの双方コミュニケーションができるビデオ通話やテキストチャットなどの機能により、問い合わせ対応をチャットボット内で完結できる。サポートも充実しており、プロの専門チームあらゆる角度からABテストを定期的に実施・分析している。さらに、導入後は、ユーザーやコンバージョンなどのさまざまな情報を分析し、独自指標であるCRPを改善するためのレポートを無料で提供している。

ENOKI

株式会社エノキ

ENOKIは、Chat GPTと連携し、Webチャットや社内ヘルプデスクなど、企業活動の様々な用途に対応できる、会話型のAIチャットボットサービス。また、ENOKIの特徴として、生成AIと定型AIのハイブリッド型となっており、国内初の5つのAIエンジン(特許出願中)がユーザーの質問の意図を読み取り、適切な回答を組み合わせることで自然な会話を実現できる。そしてこのような高精度のAIチャットボットでの自動応答により、顧客の問い合わせに対して自己解決でき、業務を効率化することが可能となっている。さらに、チャットボットで重要なQ&Aデータについては、既存のマニュアルやドキュメントファイルをChatGPTへ連携することで、Q&Aデータを自動生成するため、誰でも簡単に始められるのもポイントと言えそうだ。料金は月額50,000円からで、利用する社員数、Webアクセス数が増えても金額は据え置きとなっている。一般的な社内向けAIチャットボットの相場でも低価格となっており、スモールスタートしたい事業者にとって導入しやすいサービスとなっている。

ENOKIの資料をダウンロード

KARAKURI chatbot

カラクリ株式会社

専門知識不要で簡単に管理・運用可能なKARAKURI chatbotは、カスタマーサポートに特化した高機能チャットボットサービスで、FAQとのナレッジ一元管理や有人チャット連携に対応し、データ連携による手続きの自動化を実現している。また、FAQはUIによる更新やAIでの学習ができるため、応答品質を維持・向上し続けることが可能となっている。さらに複数テナントの統合管理や多言語対応機能により、複雑な運用にも対応可能となっている他、ユーザーの困りごとをリアルタイムに予測できることで、顧客の行動の先を見越したサポートが行える。他にも、基幹システムやCRMとのデータ連携を行うため、例えば、「WebページのURLや顧客ステータスをもとに、適切な回答やガイドを自動で出し分ける」といった顧客情報を活用したパーソナライズ対応が可能となっている。これらの充実した機能に加え、顧客からの質問データをAIの教師データとして活用し、継続的な学習による応答精度の向上を実現する「特許を取得したAIトレーニング機能」や「企業のセキュリティ要件に対応した高度なガバナンス機能」といったものまで搭載している。

KARAKURIchatbotの資料をダウンロード

kuzen

株式会社クウゼン

kuzenは、LINE運用の効率化に特化した、集客とファン化を効果的に実現するLINE拡張のためのチャットボットサービス。マーケティング施策の立案から効果検証、クリエイティブ制作、運用代行といったものから、会員情報などの属性、行動履歴、興味関心や趣味嗜好等、1人ひとりに合わせた配信や、顧客管理/外部ツールとの柔軟な連携を可能としている。その他にも、「有人切替機能(人員を配置してチャット対応)」、「LINE内での会員登録・ログイン」、「SNSキャンペーン」、「WEBサイトポップアップ」や個別カスタマイズにも対応しており、マーケターの高度なニーズに対応する多彩な機能を提供している。実績としては、導入社数550以上、コンバージョン+450%、配信1通あたりの売上+650%を誇っている。さらに、サポート体制も整っており、LINE活用に精通したカスタマーサクセスチーム(Green badge保有のLINE専門コンサル)が伴走し、マーケティング施策の立案から効果検証、クリエイティブ制作、運用代行まで全面的にサポートを行っている。

kuzenの資料をダウンロード

sinclo

株式会社エフ・コード

800社以上の豊富な実績があるsincloは、チャットボット型Web接客ツールで、マーケティング用途と、カスタマーサポートやヘルプデスクなどのサポート用途の両方で活用することができる。特徴としては、サイト訪問者の状況に合わせて適切な会話を実現し、離脱の軽減や、コンバージョンの増加などサイトをよりよく改善できる他、よくある質問や資料請求などは完全自動化にすることでコスト削減に繋げられるという点がある。さらに、sincloではチャットボットのみならず、ブラウザ同期や、サイトには掲載していないカタログ、個別の見積書など、手元の資料をサイト訪問者に共有して双方向に操作し合う「ドキュメント共有」にも対応している。導入自体も簡単で、専用アプリやソフトは一切不要、サイトにタグを1行追加するだけで利用開始できる。また、サービスの契約前には14日間の無料トライアルも用意されており、お試し期間での成果に満足した場合のみ本契約を結ぶといった体制のため、成果や相性を確かめてから導入することが可能となっている。

sincloの資料をダウンロード

chai+

デフィデ株式会社

法人向けRAG、生成AIチャットボットサービスを提供するchai+は、問い合わせ対応の自動化により、社内業務の工数を大幅に削減することができる。また、「chai+」の特徴としては、独自技術を活用し、質問に対するセマンティック応答を提供している他、生成AIによる分析を行うことで、正確かつ自然な人間らしい対話形式の回答を可能にしている点だ。さらに、作成方法も簡単でPowerPoint、Excel、Word、PDF、TXTファイルなどをサイトURLや社内ドキュメントにアップロードするだけで、生成AIを活用したチャットボットができる。そのため、手間のかかる設定や複雑なシナリオが不要で、誰でも簡単に導入でき、迅速に業務へ活用することが可能となっている。料金設定に関しては無料のものから、Professional版の38,000円、完全個別見積もりと幅広いプランが用意されており、自社の状況に合わせた導入ができそうだ。

chai+の資料をダウンロード

その他サービス

選ぶ際のポイント

チャットボットサービスはChat GPTの登場も相まって、非常に多くのサービスが市場を賑やかし、その違いの見極めが難しくなってきている。導入に際しては、違いが分かりにくいということからコストを重視した選択をしがちだが、各サービスごとに可能な機能や連携が可能なサービス、導入までの日数、サポート体制などが異なるため、必要な目的に沿って適切なサービスを選択する必要がある。ここでは、EC運用に役立つチャットボットサービスを選ぶ際に気を付けるべきポイントを見ていこう。

1)目的を明確にすること

まずはチャットボットを導入する目的を明確にする必要がある。商品の売り上げを向上させたいのか、業務効率を上げたいのか、サイトの離脱率を抑えたいのかなど、運営しているECサイトでの現状の課題を把握することで、今回の「売上向上系」「売上向上・業務効率化系」「業務効率化」の3つの志向性カテゴリが絞られてくる。

2)どの機能が必要か検討する

さらに志向性カテゴリの中でも、売上向上(WEB接客・EFO・マーケティング)、業務効率化(FAQ・コールセンター・社内業務効率化)と、それぞれの機能が存在している。そのため、導入目的をもとに、6つの機能のうちどの機能が必要なのかを検討することが重要となってくる。また、依頼内容によって個別見積もりのケースが多いので、事前のヒアリングの際にスムーズに進められるよう、導入目的や現状の課題、要望などをはっきりさせておく必要がある。

3)使い勝手を確認する

導入の目的や必要な機能がある程度絞ることができたら、各サービス提供社側にヒアリングをしてもらうことも大切だ。導入前にヒアリングを行ってもらうことで、導入後のミスマッチを防ぐことはもちろん、検討時には気づかなかった課題の発見やより効果的な機能の提案など、より具体的に機能を確かめることができる。さらに、無料トライアルプランを用意しているサービスもあり、導入前に体験することで実際の運用イメージを持つことができる。さらに、チャットボットサービスを提供している各サイトには、実際のチャットボットが設置されていることが多いため、ユーザー側としての使用感をそれぞれ比較することも可能だ。

その一方で、導入前・導入後のサポート体制についてもサービスによって異なるため、実際の運用まで見据えた上で確認する必要がある。

4)サービス導入にかかる費用・手間

最後に導入に際しての費用や手間についてだが、これもサービスによって、個別見積もりや定額プラン制など形態が異なるので確認が必要だ。サービスによって、初期費用の有無はもちろんのこと、必要な機能によってはオプション費用が必要になるケースや、初期のセットアップや構築面でのサポートの有無、コンサルなども含めた価格を提示することがあるため、予算面と機能面でのバランスを比較し、適切なサービスを選択することが重要である。

また、社内で使っている既存サービスとの連携についても確認しておく必要がある。APIによる連携が可能なものがほとんどだが、社内利用メッセージシステムや社外のSNSサービスなど連携も視野に入れている場合は事前に確認することも必要だ。

※ここで紹介したサービスの選び方を丁寧に解説した資料のダウンロードはこちらから行えます。

ECサイトにおけるチャットボットサービスの未来

様々な業界でAIのビジネス活用が注目され、AIが身近な存在となりつつある今、チャットボットサービスはより欠かせないものとなっていくと考えられる。それはECサイト運営においても例外ではなく、わざわざメールフォームやコールセンターで問い合わせるほどでもない内容や、人には聞きにくい内容や、今すぐ知りたい内容を、時間を問わず簡単に確認出来るなど、消費者からすると非常に便利なものだ。また運営側としても導入の利点は多く、チャットボットによる質問のフィルタリングで、対応業務の効率化が図れ、質問内容の分析による潜在的な要望や改善点の把握をすることで、新たな施策にいかすこともできる。また、運用のしやすさも利点の一つで、プログラミング不要で始めることができる。このように、顧客満足度・社内業務効率化の両方の側面で活用できることから、ECサイト業界でも今後も更にチャットボットの導入が進んでいくだろう。

一方でこれだけ多くのサービスが市場に存在しており、また大きな違いが無いサービスも多いことから、今後はサービスの数が徐々に減少していくと考えられる。また、既存の問い合わせ自動化など業務効率化志向のサービスは数も多く、それだけの機能だけだと当たり前になりつつある。そのため、サービス提供社側はより高い回答精度に加え、自動化で得られる情報を生かした分析機能など、本来のチャットボット機能+αとして売上向上機能を搭載することで差異化を図っていく必要があるのではないだろうか。